Agir face à une situation diogène, étapes et bonnes pratiques

Une situation diogène désigne un ensemble de réalités qui se recoupent mais ne se confondent pas totalement : accumulation extrême d’objets, négligence sévère du logement et de l’hygiène, retrait social marqué, difficulté à demander de l’aide, parfois déni du risque. Elle concerne des personnes de tous âges et de tous milieux, avec des causes souvent imbriquées : troubles psychiatriques ou neurocognitifs, deuils, précarité, traumatismes, isolement relationnel, troubles de l’attachement aux objets, événements de vie qui dépassent les capacités de coping. Agir utilement suppose donc un mélange de prudence, d’écoute et de méthode, au service d’un objectif simple : réduire les risques et restaurer des conditions de vie dignes sans stigmatiser la personne.

Ce guide propose une démarche pratique, étape par étape, à destination des proches, des voisins, des professionnels de santé et du social, des bailleurs et syndics, et de toute personne confrontée au quotidien à ce type de situation. L’ambition est d’offrir des repères concrets, des check-lists, des bonnes pratiques et des points d’attention juridiques en France, pour agir efficacement et humainement.

Comprendre ce que recouvre une situation diogène

La littérature distingue plusieurs réalités proches.

Syndrome de Diogène : terme clinique utilisé pour décrire un tableau de négligence extrême, retrait social, indifférence apparente à l’environnement, parfois associé à une accumulation d’objets mais pas toujours. Il ne s’agit pas d’un simple manque d’ordre, mais d’une altération profonde du rapport au soin de soi et au logement.

Trouble d’accumulation : diagnostic reconnu par les classifications internationales, caractérisé par une difficulté persistante à jeter ou à donner des objets, entraînant un encombrement majeur et une gêne fonctionnelle. La personne peut ressentir une forte détresse à l’idée de se séparer de ses possessions.

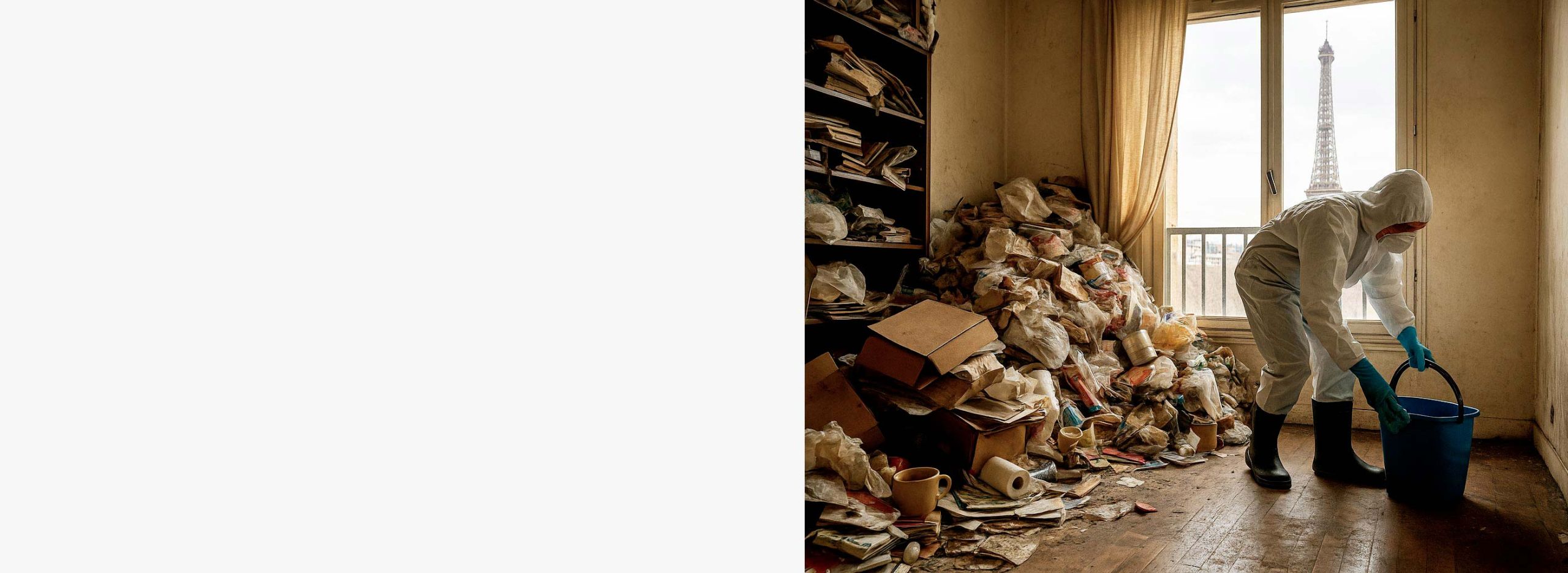

Squalor domestique sévère : terme descriptif employé par certains auteurs pour qualifier des niveaux extrêmes d’insalubrité et d’encombrement, sources de risques sanitaires, domestiques et sociaux importants.

Dans la pratique, les frontières se chevauchent. Ce qui compte, pour décider d’agir, ce sont les risques concrets : incendie, chutes, prolifération de nuisibles, défaut d’aération, accumulation de déchets, impossibilité d’utiliser les pièces pour leurs fonctions de base, difficultés d’accès des secours, atteinte à la santé physique et mentale de la personne et, parfois, de l’entourage.

Repérer les signaux d’alerte sans stigmatiser

Plus que le volume d’objets, c’est la gêne fonctionnelle qui guide l’évaluation. Quelques repères utiles.

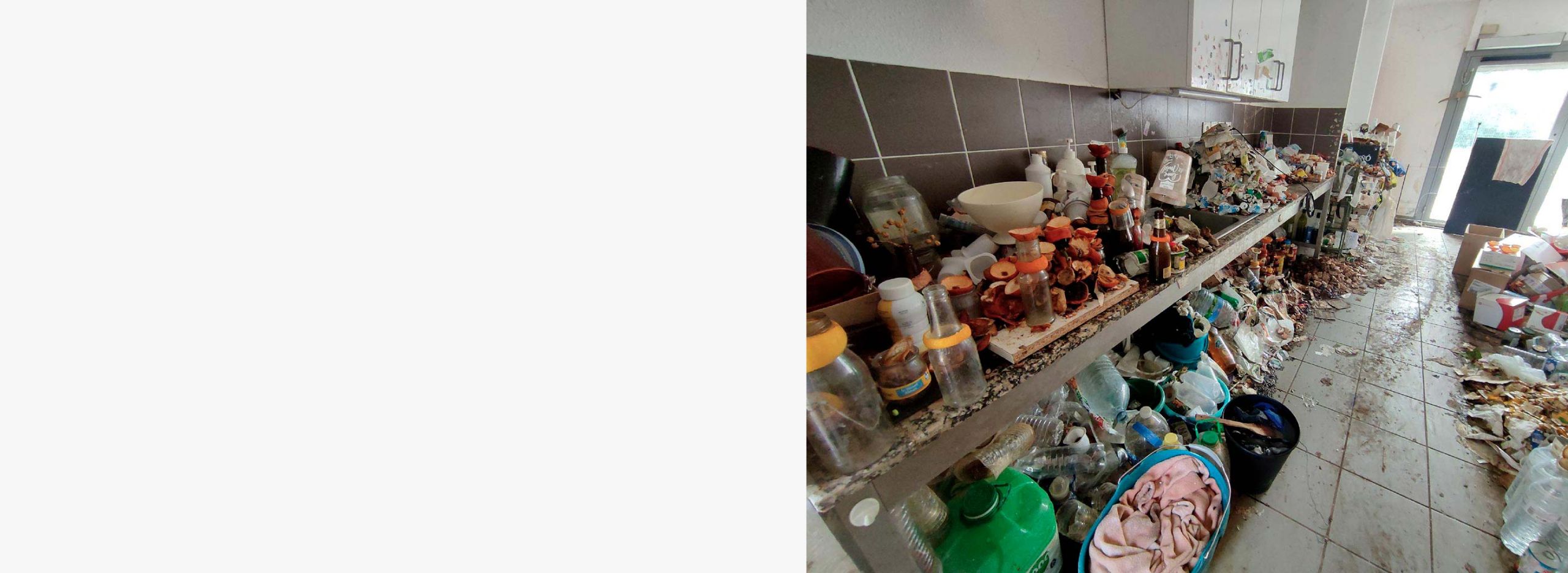

Usage des pièces : cuisine inutilisable, lit inaccessible, salle d’eau impraticable, portes qui ne s’ouvrent plus totalement, fenêtres condamnées.

Risques domestiques : détecteurs de fumée absents ou inopérants, rallonges et multiprises superposées, zones de chaleur à proximité de papiers ou textiles, bougies ou plaques laissées sans surveillance.

Risques sanitaires : odeurs fortes et persistantes, présence d’excréments humains ou animaux, aliments périmés, vaisselle souillée, eaux stagnantes, moisissures, mouches, blattes, rongeurs.

Risques structurels : planchers sollicités par des charges excessives, murs humides, ventilations obstruées, gaines techniques encombrées.

Signaux sociaux : boîtes aux lettres débordantes, plaintes de voisinage pour nuisances, personne qui évite les visites, rendez-vous médicaux manqués.

Indices personnels : amaigrissement, perte d’énergie, isolement relationnel, discours défensif ou méfiant, anxiété marquée à l’idée de trier.

Éviter les jugements moraux. Se rappeler que la personne n’est pas la situation : elle vit avec la situation, souvent dans la honte ou la peur. L’objectif n’est pas d’imposer un standard, mais de réduire les dangers et de restaurer des usages essentiels.

Priorité absolue : la sécurité immédiate

Avant toute action, sécuriser les lieux et les personnes. Quelques réflexes simples peuvent prévenir l’accident.

Évaluer sans s’exposer : porter des gants jetables et un masque si l’air est chargé, ouvrir les fenêtres pour aérer, ne pas allumer d’appareils si une odeur de gaz est suspectée, ne pas déplacer des piles instables.

Coupures et sources de chaleur : vérifier l’état des plaques, des fours, des chauffages d’appoint. Éloigner tout papier ou textile des zones chaudes.

Électricité : limiter l’usage d’adaptateurs en cascade. Si nécessaire, faire vérifier l’installation par un professionnel.

Accès : dégager en priorité les entrées et les chemins vers les fenêtres. Le passage des secours doit être possible.

Animaux : prévoir une solution provisoire de garde si l’intervention risque de les stresser ou de les mettre en danger.

Quand alerter : appeler les secours en cas de malaise, de risque d’incendie, d’émanations suspectes, d’atteinte grave à l’intégrité de la personne.

Cadre légal et éthique en France

Agir suppose de conjuguer respect des droits et protection.

Consentement et respect du domicile : l’entrée et l’intervention au domicile reposent en principe sur l’accord de la personne. Sauf danger grave et imminent, on ne pénètre pas de force. En copropriété ou en location, l’entretien du logement demeure une obligation, mais son appréciation doit rester proportionnée et documentée.

Signalement aux autorités locales : en cas d’insalubrité ou de péril, le signalement au service hygiène et santé de la mairie et au CCAS est une option à envisager. Ces services peuvent diligenter des constats, proposer un accompagnement social, activer des dispositifs de soutien, orienter vers des structures adaptées.

Trouble anormal de voisinage : odeurs, nuisibles, écoulements peuvent justifier des démarches graduées : médiation, mise en demeure, constat d’huissier, saisine du syndic ou du bailleur. La recherche de solutions amiables est à privilégier, avec l’implication de la personne.

Protection des majeurs : lorsque l’état de santé compromet la gestion des intérêts personnels, un juge peut ordonner des mesures de protection juridique adaptées. Cela reste une démarche lourde, à n’envisager qu’en dernier recours et dans l’intérêt exclusif de la personne.

Données personnelles et dignité : éviter les photographies intrusives, anonymiser les échanges, ne partager que ce qui est strictement nécessaire. La dignité de la personne prime pendant toute la démarche.

Préparer une intervention non stigmatisante

La posture relationnelle compte autant que la technique.

Partir des priorités de la personne : demander ce qui l’aiderait le plus aujourd’hui. Reconnaître l’effort déjà fourni. Chercher un objectif minimal mais concret, comme dégager la cuisinière ou créer un chemin sécurisé vers la salle d’eau.

Co-construire des micro-objectifs : fractionner le chantier en tâches de dix à quinze minutes. Célébrer chaque étape franchie, même modeste.

Respecter l’attachement aux objets : l’objet peut incarner une mémoire, une sécurité. Proposer des alternatives : photographier avant de s’en séparer, conserver un échantillon représentatif, créer une boîte à trésors limitée en volume.

Langage et attitudes : bannir les termes humiliants. Privilégier les formulations orientées solution : on tente, on essaie, on sécurise, on garde ce qui est utile maintenant. Éviter l’affrontement frontal sur le tri, revenir aux usages de base : manger, dormir, se laver, accéder aux sorties.

Rythme et autonomie : avancer au tempo de la personne, proposer sans imposer, laisser des choix réels. L’autonomie retrouvée est un facteur de maintien des résultats.

Étapes opérationnelles pour agir

1. Évaluer la situation de manière structurée

Créer une grille simple, à coter de 0 à 3, pour six domaines : sécurité incendie, hygiène et nuisibles, accessibilité et circulation, usages des pièces, risques structurels, santé et vulnérabilité. Cette cotation initiale sert de photo de départ et permet de suivre les progrès.

Astuce pratique : consigner les observations par écrit, datées, en listant des faits concrets et vérifiables. Par exemple : évier obstrué par vaisselle et déchets, plaques recouvertes de papiers, piles instables dans le couloir.

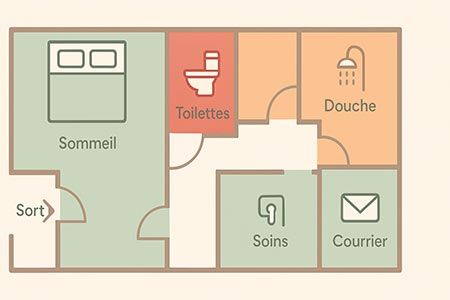

2. Cartographier le logement et décider des zones

Dessiner un plan simple des pièces et définir :

Zone de sécurité : un couloir ou une entrée désencombrée en priorité, pour faciliter les sorties et l’accès des secours.

Zone de vie : une pièce où restaurer rapidement des usages essentiels : un lit accessible ou une table fonctionnelle.

Zone tampon : un endroit temporaire pour le tri, idéalement ventilé et proche de la sortie.

3. Définir un protocole de tri clair et répété

Le tri gagne en efficacité lorsqu’il est prévisible et répétitif. Proposer une méthode en cinq flux matérialisés par des sacs ou bacs distincts.

Conserver et ranger

Donner ou céder

Recycler

Déchets ménagers

Déchets dangereux ou spécifiques : piles, médicaments, peintures, solvants, seringues, appareils électriques

Fixer des règles simples : un flux par contenant, pas de mélange, chaque contenant étiqueté, temps limité de tri, pause programmée. Convenir d’un volume cible : par exemple, remplir deux sacs de déchets et un sac de recyclage par séance, et une boîte de souvenirs à conserver.

4. Protéger les papiers, valeurs et souvenirs

Avant toute sortie, sécuriser :

Pièces d’identité, documents de santé, titres de propriété, contrats, moyens de paiement

Médicaments et ordonnances à jour

Objets de valeur ou à valeur affective forte

Créer une boîte documents et une boîte souvenirs fermées et repérables. Prendre des photos des documents importants si la personne l’accepte, pour éviter leur perte.

5. Gérer l’hygiène et les nuisibles par étapes

Eaux usées et surfaces : rétablir l’accès à l’évier et aux sanitaires. Dégager, rincer, désinfecter en dernier. Travailler de haut en bas et du propre vers le sale.

Textiles : isoler les textiles humides ou malodorants, lancer des cycles de lavage, sécher complètement. Les textiles infestés peuvent nécessiter un sac de quarantaine et un lavage à température adaptée.

Nuisibles : identifier l’espèce : mouches et blattes requièrent nettoyage, privation de nourriture et pièges ; punaises de lit imposent un protocole spécifique, souvent avec un traitement professionnel. Toujours combiner hygiène, traitement, prévention.

6. Sécuriser l’énergie et les équipements

Dégager les appareils de cuisson, vérifier qu’ils sont propres et fonctionnels.

Repositionner les multiprises pour éviter les surcharges, libérer les aérations des radiateurs et chauffe-eau.

Contrôler la présence et l’état du détecteur de fumée, le remplacer si besoin.

7. Organiser les sorties et filières d’évacuation

Planifier les évacuations en respectant les filières locales.

Déchets ménagers : collecte habituelle, en respectant les volumes autorisés.

Recyclables : verre, papier, emballages triés correctement.

Encombrants : prendre rendez-vous avec le service municipal d’enlèvement si disponible.

Déchets dangereux : déchèterie ou filières spécifiques.

Don et réemploi : organiser des dépôts auprès des associations quand la personne est d’accord.

Éviter les sorties massives non planifiées : elles génèrent de la détresse, augmentent le risque de conflit et, souvent, ne tiennent pas dans la durée.

8. Aménager et prévenir

Une fois la pièce cible fonctionnelle, ajouter de simples facilitateurs :

Étagères ouvertes robustes, bacs empilables, crochets muraux

Boîtes transparentes ou étiquetées

Routines courtes : cinq minutes de tri quotidien avec un minuteur, sac poubelle prêt à l’entrée, jour fixe de sortie

Prévenir les rechutes passe par la lisibilité de l’environnement : chaque chose a une place, les gestes sont simples, les manipulations minimales.

9. Proposer un suivi réaliste

La prévention des rechutes s’appuie sur un filet de soutien.

Une personne de confiance qui passe une fois par semaine

Un rappel téléphonique le jour de sortie des déchets

Des rendez-vous réguliers avec un professionnel de santé ou du social

Des objectifs à un mois et trois mois, revus ensemble

Spécificités selon le rôle de chacun

Proches et aidants

Avancer en coalition : se mettre d’accord sur le message, éviter les injonctions contradictoires.

Se protéger : fixer des limites temporelles et émotionnelles, reconnaître les moments où il faut relayer vers des professionnels.

Valoriser : féliciter les progrès et rappeler les objectifs utiles : mieux respirer, cuisiner en sécurité, dormir dans un lit propre.

Voisins

Documenter factuellement les nuisances : odeurs, insectes, fuites, horaires.

Privilégier la médiation, via le syndic ou le bailleur, ou via un conciliateur.

En cas d’urgence ou de danger, alerter sans attendre.

Bailleurs et syndics

Agir avec proportion : privilégier le dialogue et la mise en demeure graduée avant des procédures contentieuses.

Proposer des solutions : calendrier d’actions, accompagnement social, visites de suivi planifiées avec accord de la personne.

Sécuriser les parties communes : traitement anti-nuisibles si nécessaire, communication respectueuse avec la copropriété.

Professionnels de santé et du social

Évaluer les comorbidités : dépression, troubles anxieux, troubles cognitifs, addictions, dénutrition, risques suicidaires.

Orienter vers les dispositifs adaptés : soins primaires, psychiatrie, gérontologie, accompagnement à domicile, aides sociales.

Articuler les interventions : un professionnel référent, un plan d’action partagé, des revues régulières.

Outils pratiques à utiliser tout de suite

Check-list sécurité express en dix minutes

Ouvrir et caler une fenêtre pour aérer

Dégager un chemin de 80 centimètres jusqu’à la porte d’entrée

Éloigner tout papier et textile des plaques et du four

Vérifier le détecteur de fumée et les piles

Isoler les sacs d’ordures ménagères fermés près de la sortie

Ramasser au sol tout ce qui coupe ou pique : verre, métal, seringues

Mettre à l’écart les produits toxiques et inflammables

Identifier un point d’eau accessible

Ranger les rallonges superposées

Prévoir un sac pour les documents importants

Matrice décisionnelle simple

Danger immédiat pour la vie : alerter les secours

Atteinte grave à l’hygiène et aux usages de base : déclencher un plan d’action en plusieurs séances, informer la mairie

Nuisances de voisinage sans danger vital : médiation et calendrier d’actions négocié

Personne non consentante et vulnérable : évaluation médico-sociale, envisager mesures de protection adaptées

Exemple de plan sur quatre semaines

Semaine 1 : sécuriser l’entrée et la cuisine ; rétablir la cuisson simple ; laver et ranger dix ustensiles

Semaine 2 : dégager le lit et la circulation dans la chambre ; laver la literie ; installer une boîte souvenirs

Semaine 3 : traiter les déchets et le recyclage du salon ; poser deux étagères ouvertes

Semaine 4 : salles d’eau ; vérifier l’électricité ; plan de prévention des nuisibles ; fixer une routine hebdomadaire

Questions fréquentes et réponses brèves

Faut-il tout jeter pour repartir de zéro

Non. Le tout ou rien conduit souvent à l’échec et à la détresse. L’approche graduée, centrée sur les usages, maintient mieux les résultats.

Comment respecter l’attachement aux objets

Limiter les volumes plutôt que forcer à se séparer. Proposer la conservation d’un échantillon, prendre des photos souvenirs, créer une boîte trésors à volume fixé.

Que faire face au refus d’aide

Revenir au terrain d’entente minimal : sécurité, hygiène de base, accès aux sorties. Chercher l’alliance, proposer des séances courtes, impliquer un professionnel de santé si la vulnérabilité est marquée.

Quels professionnels solliciter

Médecin traitant, infirmier, psychologue ou psychiatre selon les besoins, assistant ou conseillère sociale, services municipaux hygiène et santé, associations de soutien et d’accompagnement à domicile.

Comment prévenir les rechutes

Ancrer des routines très simples, ajouter des repères visuels, programmer des rappels, maintenir un contact social régulier, réagir vite aux premiers signes d’encombrement.

Prévenir sur le long terme

La prévention s’inscrit dans la durée et dans l’écosystème de la personne.

Renforcer le lien social : appels réguliers, activités de proximité, visites programmées.

Structurer des habitudes : jour de tri, sortie des déchets, mini-séances chronométrées, un objet entrant pour un objet sortant.

Lever les obstacles : difficultés administratives, dettes, problèmes de santé non traités. Mettre en relation avec les bons interlocuteurs.

Adapter le logement : rangements simples, éclairage renforcé, cheminements lisibles, seuils sécurisés.

Suivre les indicateurs : usage des pièces, présence de nuisibles, état des surfaces, niveau de stress de la personne. Si un indicateur se dégrade, réagir rapidement.

Agir à Paris et en Île-de-France : points pratiques

Mairie d’arrondissement et services d’hygiène : contacter pour conseil, prévention, constats en cas d’insalubrité ou de nuisibles.

CCAS : information, orientation vers les aides sociales, évaluation à domicile.

Syndics et bailleurs : coopérer pour des solutions proportionnées, organiser des interventions respectueuses des droits du locataire.

Collecte des encombrants : se renseigner sur les modalités et volumes acceptés, planifier les sorties.

Dispositifs d’urgence : composer le numéro d’urgence européen en cas de danger, solliciter le service compétent si la personne est en détresse psychique, contacter les numéros dédiés pour l’hébergement d’urgence lorsque nécessaire.

Encadré pour les professionnels de santé

Repérage : demander l’usage réel des pièces, l’accès à la nourriture, au lit, aux sanitaires.

Alliance thérapeutique : valider l’effort, fixer un objectif fonctionnel mesurable, proposer un suivi court et régulier.

Comorbidités : dépister dépression, troubles anxieux, troubles de l’attention et du contrôle des impulsions, troubles neurocognitifs, syndromes de répétition post-traumatiques, addictions.

Psychoéducation : expliquer la logique du tri gradué, du désencombrement fonctionnel et de la prévention des nuisibles.

Coordination : nommer un référent, partager un plan d’action concis avec l’accord de la personne.

Encadré pour bailleurs et syndics

Proportion et traçabilité : privilégier les mises en demeure graduées, documentées par des constats factuels, en laissant des délais raisonnables et des propositions de soutien.

Partenariats : articuler les actions avec la mairie, le CCAS et les services de santé quand des risques objectifs sont identifiés.

Prévention en copropriété : traiter les parties communes si infestées, vérifier les gaines techniques, informer sans stigmatiser.

Étude de cas synthétique

Point de départ : studio encombré, odeurs, plaques recouvertes, lit inaccessible, boîtes alimentaires ouvertes, voisinage inquiet.

Objectifs co-construits : dégager l’entrée et le coin cuisine, dormir dans un lit propre sous quinze jours.

Plan : trois séances de soixante minutes avec pauses, méthode des cinq flux, boîte documents, boîte souvenirs, sortie de trois sacs par séance.

Résultats à quinze jours : plaques utilisables, évier dégagé, lit refait, deux étagères ouvertes installées, routine de tri de cinq minutes chaque matin.

Suivi à un mois : absence d’odeurs, pas de nuisibles, une séance de consolidation par semaine, rappel téléphonique pour la sortie des déchets.

Limites et points de vigilance

Déménagement expéditif et grand nettoyage sans consentement : souvent contre-productif, génère un traumatisme et un rebond d’accumulation.

Tri imposé et confiscation : fragilise l’alliance et altère la confiance.

Multiplication d’intervenants non coordonnés : dilue la responsabilité et nuit à la continuité.

Sous-estimation des risques structurels : charges sur planchers, humidité, moisissures, électricité. Faire intervenir un professionnel si doute.

Épuisement des aidants : se ménager, se relayer, accepter d’être aidé.

Ressources utiles à mobiliser

Médecin traitant, infirmier à domicile

Psychologue ou psychiatre selon la situation

Assistant ou conseillère sociale

Mairie, service hygiène et santé, CCAS

Dispositifs d’urgence selon le besoin

Associations d’aide à domicile et de réemploi

Agir face à une situation diogène exige de concilier humanité, sécurité et méthode. On avance pas à pas, en co-construisant des objectifs centrés sur les usages essentiels et la vie quotidienne. Une démarche proportionnée, traçable et respectueuse permet de réduire durablement les risques, de restaurer des espaces de vie dignes et de prévenir les rechutes. À Paris comme ailleurs, l’articulation entre entourage, professionnels, mairie et dispositif de santé est la clé : chacun a une part et tous ensemble, on peut rendre le logement plus sûr, plus respirable et plus vivable pour la personne.

Sources et repères bibliographiques

INSEE, France, portrait social, chapitres récents sur l’isolement relationnel, les conditions de logement et la santé.

INSEE, Enquête logement, résultats et analyses sur l’état du parc, la suroccupation et l’inconfort sanitaire.

American Psychiatric Association, Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, cinquième édition et révision texte, sections sur le trouble d’accumulation.

Clark AN, Mankikar GD, Gray I, étude clinique fondatrice sur le syndrome de Diogène publiée dans une revue médicale internationale dans les années soixante-dix.

Frost RO, Hartl TL, modèle cognitivo-comportemental de l’accumulation compulsive, littérature scientifique des années quatre-vingt-dix.

Recherches en psychogériatrie et santé publique francophones et internationales sur le squalor domestique sévère, la prévention des risques à domicile et l’accompagnement non stigmatisant.

Organisation mondiale de la santé, Classification internationale des maladies, onzième révision, entrée relative au trouble d’accumulation.

- Créé le .

- Vues : 144