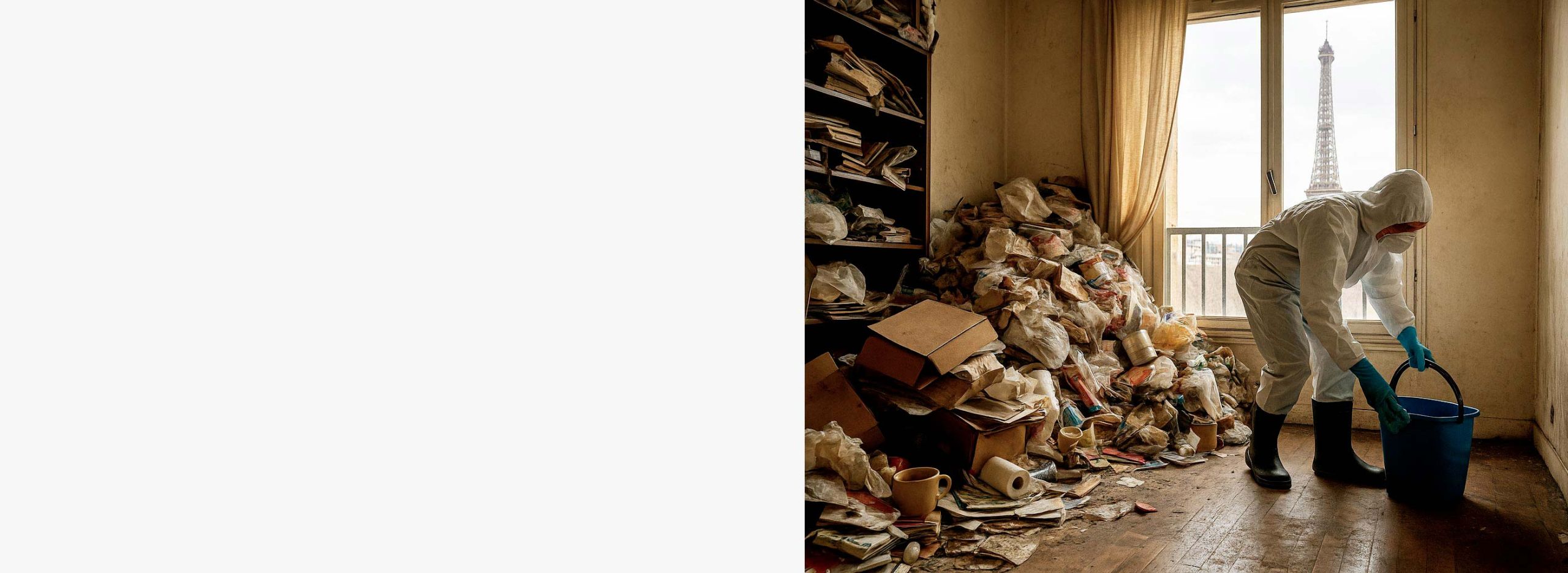

Odeurs, ventilation et traitement de l’humidité après un logement en situation de Diogène à Paris

Vivre ou intervenir dans un logement touché par une accumulation extrême expose à trois difficultés durables une fois les volumes désencombrés et nettoyés : des odeurs tenaces, un air intérieur de mauvaise qualité et une humidité qui s’installe partout. À Paris, ces enjeux se heurtent à des habitats souvent anciens, à des cuisines et salles d’eau compactes, à des gaines techniques partagées et à des fenêtres parfois peu étanches ou au contraire trop étanches depuis la rénovation. Ce guide pratique, pensé pour les habitants, proches, syndics et professionnels de la ville, explique pourquoi les odeurs persistent, comment remettre l’air en mouvement, comment assécher durablement, et quand remplacer les matériaux plutôt que de les traiter. L’objectif n’est pas de vendre une intervention, mais de donner des repères fiables, des méthodes éprouvées et des priorités d’action claires, adaptées au contexte parisien.

Comprendre pourquoi les odeurs persistent après le débarras

Une odeur n’est pas qu’une sensation : c’est un mélange de molécules volatiles qui se diffusent et se fixent. Après une situation de Diogène, on rencontre généralement plusieurs familles simultanées.

Composés organiques volatils dits COV émanant des déchets, des fluides corporels, des produits ménagers anciens, des solvants de peintures, des plastiques chauffés par des plaques ou radiateurs, des mégots et des bougies parfumées. Ces composés pénètrent les matériaux poreux et continuent d’émettre longtemps, d’où l’impression que l’odeur revient malgré le ménage. Les travaux scientifiques confirment que les COV sont nombreux en intérieur et peuvent irriter les voies respiratoires, la peau et le système nerveux selon l’intensité et la durée d’exposition.

Composés issus du vivant appelés mCOV produits par des moisissures et des bactéries qui se sont développées au fil du temps. Ils donnent ces notes de moisi, de terre humide, de fromage, d’oignon ou de solvant. La littérature académique identifie de nombreuses molécules de ce type mesurées en intérieur, ce qui explique la variété d’effluves observées d’un logement à l’autre.

Ammoniac et amines typiques d’urines anciennes et de dégradation de protéines alimentaires. Très solubles, ces molécules s’accrochent aux textiles, aux enduits et derrière les plinthes.

Sous-produits de décomposition inodores au début, mais qui, au contact de l’humidité et de l’oxygène, se transforment en molécules odorantes. D’où l’importance de traiter en même temps les odeurs et l’humidité.

Comprendre cette diversité aide à choisir la bonne stratégie, car on ne traite pas une odeur d’ammoniac comme une odeur de moisi, ni un dégazage de peintures comme un vieux carton imbibé.

Humidité et air intérieur à Paris : ce que change le bâti et le climat

Paris présente des spécificités qui influencent la tenue des odeurs et le risque d’humidité. Une part importante du parc est antérieure à la généralisation de la ventilation mécanique contrôlée, avec des conduits d’extraction communs, des cuisines peu ventilées et des salles d’eau intérieures. La densité et la petite taille de certains logements accentuent la production d’humidité par personne et par mètre carré, surtout en hiver lorsque l’on aère moins et que les surfaces froides favorisent la condensation. Les publications statistiques de l’Insee montrent la structure particulière du parc en Île-de-France et son ancienneté relative, un contexte qui renforce les besoins d’entretien des dispositifs d’aération et de travaux de rénovation.

L’humidité n’est pas un simple inconfort. Les lignes directrices internationales sur la qualité de l’air intérieur rappellent que la prévention ou la réduction durable de l’humidité persistante et de la croissance microbienne sur les surfaces et dans les structures est l’axe prioritaire pour préserver la santé des occupants.

Mesurer pour décider ce qu’il faut vraiment traiter

Avant d’enchaîner désodorisants et lessives, faites un état des lieux objectif. Quelques outils simples suffisent.

Hygromètre et thermomètre pour suivre l’humidité relative et la température pièce par pièce, matin et soir, pendant une ou deux semaines. Une plage modérée, généralement autour de 40 à 60 pour cent, est souvent considérée comme un compromis utile entre confort, limitation des moisissures et réduction de certains risques infectieux, selon les usages et les références scientifiques disponibles. Adaptation locale indispensable : ventilation et isolation peuvent déplacer ce point d’équilibre.

Nez et carnet : repérez les heures et les zones où l’odeur est la plus forte. Les pics suivent souvent la douche, la cuisson, l’usage des toilettes, la montée en température d’une pièce ensoleillée ou l’allumage d’un radiateur.

Test papier devant les bouches d’extraction : une feuille tenue à 2 ou 3 centimètres d’une bouche doit être franchement attirée si la dépression est correcte. Sinon, nettoyage ou diagnostic du groupe d’extraction.

Inspection ciblée : démontez des plinthes, soulevez un coin de revêtement souple, vérifiez l’arrière des meubles contre mur extérieur, ouvrez la trappe de baignoire. Ce sont des réservoirs classiques d’humidité et d’odeurs.

Si possible, prélèvement d’air simple : certains capteurs ou kits permettent de suivre quelques COV indicateurs. Interprétez avec prudence et privilégiez les tendances dans le temps plutôt qu’un chiffre isolé. Les synthèses scientifiques soulignent la diversité des sources et la variabilité temporelle des COV en habitat.

Après un Diogène : la stratégie en 5 étapes qui fonctionne à Paris

1. Supprimer les sources plutôt que masquer

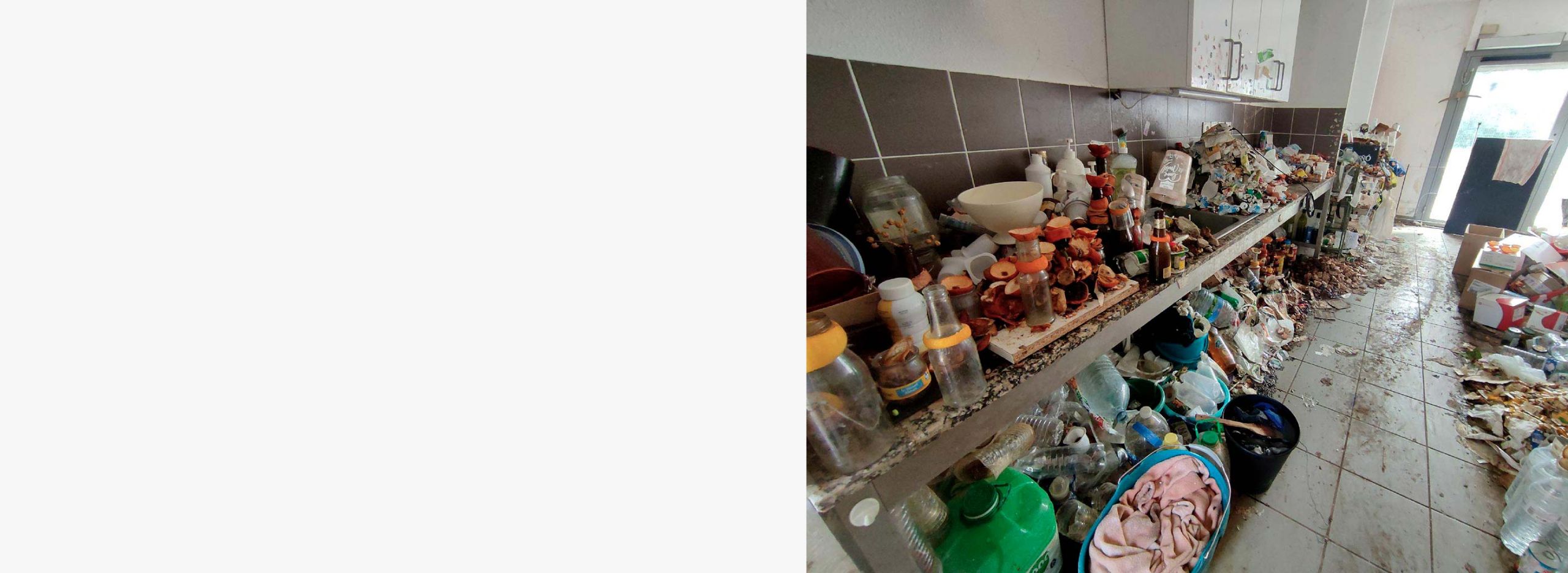

Retirez les matériaux qui ont bu et ne rendront jamais ce qu’ils ont absorbé : moquettes, tapis, sous-couches, doublages carton-gypse gorgés d’eau, dalles vinyles spongieuses, rideaux, coussins et literies. Sur les surfaces minérales, décollez les papiers peints imbibés, purgez les joints et silicones noirs, déposez les plinthes. Un matériau poreux saturé diffuse des composés pendant des mois. Les synthèses sur les émissions des matériaux intérieurs confirment l’importance du choix et de l’état des supports dans l’air perçu.

2. Nettoyer en profondeur sans saturer d’eau

Privilégiez l’action mécanique et le rinçage mesuré. Lessives alcalines diluées, brossage, aspiration à filtre HEPA quand la poussière est sèche, vapeur sur surfaces minérales si la ventilation permet un séchage rapide derrière. Évitez la superposition de parfums et l’usage intempestif d’huiles essentielles en ambiance. Elles couvrent un temps mais ajoutent des COV.

3. Ventiler réellement, pas seulement ouvrir une fenêtre de temps en temps

Remettre en état la ventilation existante : démontez et lavez les bouches d’extraction, dépoussiérez les entrées d’air des menuiseries, remplacez les grilles trop encrassées, vérifiez le tirage dans les conduits collectifs, faites contrôler le groupe si c’est une VMC. Un logement qui était fermé longtemps accumule poussières et gras ; la ventilation y perd vite 30 à 50 pour cent d’efficacité.

Organiser des cycles d’aération efficaces : plutôt que micro-aération permanente, faites des ouvertures franches de 5 à 10 minutes par façade quand c’est possible, cuisine et salle d’eau incluses. Complétez par une extraction locale lors des douches et cuissons.

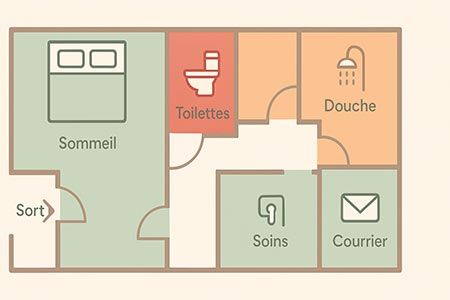

Ne pas oublier l’effet pièces tampon : caves, couloirs, WC, cagibis. Si ces volumes sentent fort, traitez les causes locales au lieu de ventiler uniquement le séjour.

La littérature scientifique rappelle que la ventilation est l’un des trois piliers de la maîtrise des polluants en intérieur avec la réduction des sources et l’épuration quand elle est justifiée.

4. Assécher vite et durablement

Comprendre d’où vient l’eau : condensation sur parois froides, fuite, infiltration ou remontée capillaire. La condensation se traite par ventilation, chauffage régulier, correction des ponts thermiques quand c’est possible et gestion de l’usage : lessive, douche, cuisson. Les fuites se réparent, point.

Déshumidifier intelligemment : dans les semaines qui suivent le grand ménage, un déshumidificateur électrique peut accélérer le retour à l’équilibre. Choisissez une machine adaptée à la surface et à la température d’usage, placez la bouche de soufflage vers les zones froides, vidangez et nettoyez souvent. Maintenez un régime stable plutôt que des à-coups.

Sécher les couches internes : si un doublage ou un plâtre est humide en profondeur, la VMC ne suffira pas. Il peut être plus rationnel de déposer et refaire.

Les lignes directrices internationales sur humidité et moisissures rappellent que limiter durablement l’humidité persistante et la croissance microbienne est le moyen le plus important d’éviter les effets sur la santé.

5. Épurer l’air quand c’est pertinent

Adsorption sur charbon actif : utile pour réduire rapidement certains COV et les odeurs, surtout en phase transitoire après tri et nettoyage. Les performances varient selon la masse de charbon, la granulométrie et la vitesse de passage de l’air. Les revues académiques confirment l’intérêt de l’adsorption pour les COV en général, avec des limites quand les filtres sont saturés ou mal régénérés.

Photocatalyse et autres technologies : des dispositifs à base de dioxyde de titane peuvent dégrader des COV mais produire parfois des sous-produits indésirables si le dimensionnement est inadapté. Ce sont des technologies à considérer avec prudence et expertise, après traitement des causes et avec une ventilation suffisante.

Oxyder à tout prix n’est pas une bonne idée : l’usage non encadré de générateurs d’ozone ou de procédés agressifs peut irriter les voies respiratoires et dégrader les matériaux. Privilégiez des méthodes documentées, un contrôle des paramètres et l’avis d’un spécialiste en qualité de l’air si vous envisagez un procédé particulier, notamment en présence d’enfants, de personnes âgées ou de pathologies respiratoires.

Identifier les causes d’humidité et y répondre au cas par cas

Condensation de surface

Elle apparaît quand l’air humide rencontre un mur ou une fenêtre froide. On la repère par les auréoles derrière un meuble collé à un mur extérieur, des joints noirs autour de fenêtres, des gouttelettes le matin. Mesures utiles : garder une lame d’air derrière les meubles, chauffer de façon régulière en hiver, aérer franchement après chaque douche et cuisson, faire sécher le linge ailleurs que dans le salon sans extraction.

Fuite ou infiltration

Une évacuation de lavabo, un flexible de machine, une colonne d’eau partagée peuvent provoquer une humidité insidieuse et des odeurs sournoises de renfermé. Cherchez des traces au plafond du voisin du dessous, sous la baignoire, sous-évier. Testez les joints, resserrez, remplacez.

Remontées capillaires et murs semi-enterrés

Dans les rez-de-chaussée et sur cour, il n’est pas rare que les bas de murs attirent l’eau du sol. Les odeurs de terre humide et de moisi y sont constantes. On agit par drainage, coupure de capillarité quand c’est possible, enduits à la chaux perspirants, ventilation des plinthes, plinthes techniques ventilées.

Ponts thermiques

Angles froids des pignons, refends, linteaux et tableaux de fenêtres sont des points de condensation fréquents. Une correction locale par isolant adapté et traitement d’étanchéité à l’air peut supprimer une odeur persistante en cassant ce microclimat humide.

Spécificités des appartements parisiens et astuces concrètes

Haussmannien et assimilé : hauts plafonds et murs porteurs en pierre ou brique favorisent l’inertie. Les conduits collectifs d’extraction existent souvent mais demandent nettoyage et contrôle. Les doubles fenêtres anciennes limitent parfois l’aération traversante. Prévoir des entrées d’air sur menuiseries quand on remplace des fenêtres.

Années 50 à 80 : VMC simple flux fréquente, parfois hygroréglable. Le bon geste reste d’entretenir les bouches et d’éviter de les obstruer. Les réductions de bruit improvisées avec des chiffons aggravent l’odeur et l’humidité.

Studios et chambres de service : petits volumes, forte production d’humidité par occupant, cuisine ouverte et douche proche du lit. Instaurer une discipline d’aération quotidienne et des gestes sobres : couver les cuissons, utiliser la hotte en extraction vers l’extérieur, douche courte avec extraction prolongée.

Rez-de-chaussée sur cour : surveiller les joints, les seuils, les bas de murs. Placer des capteurs d’humidité basse consommation qui enregistrent les tendances.

Désodoriser raisonné : ce qui marche, ce qui marche moins

Charbon actif en cartouche ou en sachet : efficace et simple, surtout après l’évacuation des sources. Remplacez quand l’odeur réapparaît plus vite, signe de saturation. Les travaux sur l’adsorption de COV montrent l’importance du choix de la masse et de la porosité, et soulignent que la régénération artisanale au four n’équivaut pas à une régénération industrielle.

Lavages acides ou alcalins ciblés : le vinaigre ménager neutralise bien certaines bases comme l’ammoniac sur des surfaces minérales, mais il ne résout pas la pénétration profonde dans les enduits. À l’inverse, une lessive alcaline peut s’attaquer à certains résidus gras. Toujours rincer et sécher vite.

Encapsulants et peintures anti-odeur : utiles sur fonds secs et propres, après dépose des éléments très chargés. Un primaire isolant peut bloquer les émissions résiduelles d’un support minéral. Mais peindre sur un mur humide déplace le problème et peut piéger des odeurs.

Parfums d’ambiance : à éviter en phase de remise à zéro. Ils masquent et ajoutent des COV.

Technologies avancées : comme la photocatalyse, elles peuvent rendre service dans des projets spécifiques, mais ce ne sont pas des baguettes magiques et la littérature scientifique rappelle les conditions strictes de dimensionnement et de contrôle nécessaires.

Ventilation : comment vérifier que cela fonctionne vraiment

Test de tenue de feuille : si la feuille n’est pas aspirée sur une bouche d’extraction, nettoyez la bouche, vérifiez que le conduit n’est pas obstrué et que le groupe fonctionne. En collectif, faites remonter l’information au syndic.

Traceurs d’humidité : suivez pendant deux semaines l’humidité relative de la salle d’eau. Si elle dépasse longtemps 65 à 70 pour cent après une douche malgré l’extraction, la ventilation est insuffisante ou la chaleur trop faible.

Aération traversante sécurisée : en étage élevé, le courant d’air peut claquer les portes. Caler les vantaux et ne laissez pas de porte légère non bloquée.

En cuisine : préférez une hotte raccordée à un conduit dédié plutôt qu’une hotte à recyclage, surtout dans de petits volumes. Si seule la recirculation est possible, changez les filtres à charbon en temps et en heure.

Entretien périodique : planifiez le nettoyage des bouches et entrées d’air tous les trois à six mois la première année, puis ajustez selon l’encrassement. Une bouche grasse dans une cuisine de 6 m² peut suffire à faire remonter des odeurs de gaine.

Quand remplacer plutôt que traiter

Moquettes et sous-couches imbibées : remplacement quasi systématique.

Papiers peints et enduits cartonnés : à déposer si l’odeur persiste après séchage complet.

Meubles agglomérés gonflés : le gonflement et l’odeur de carton humide reviennent à chaque épisode d’humidité ambiante.

Plinthes et bas de cloisons : à reprendre si elles ont bu, surtout après dégâts des eaux.

Décider de déposer peut paraître coûteux, mais c’est souvent l’option la plus rapide pour retrouver une neutralité olfactive durable et limiter le risque de moisissures. Les recommandations internationales sur l’humidité et les moisissures rappellent la priorité à la suppression des matériaux moisis ou gorgés.

Hygiène quotidienne et routines qui maintiennent l’équilibre

Cuisson couverte et hotte en marche pendant et quinze minutes après.

Douches courtes avec extraction prolongée : porte fermée, puis aération de la pièce attenante.

Séchage du linge : éviter la pièce de vie sans extraction, préférer un espace ventilé ou une buanderie, voire une corde à linge sur balcon si autorisé.

Chauffage modéré mais continu en hiver pour éviter les cycles froid-chaud qui condensent.

Éviter les stockages au sol et contre les murs : limiter les zones mortes où l’air ne circule pas.

Surveiller, noter, ajuster : un carnet d’odeurs et d’humidité vaut mieux que des impressions. Photographiez les zones sensibles une fois par mois au même angle pour repérer l’évolution.

Santé et qualité de l’air : ce que dit la recherche

Plusieurs travaux relient humidité persistante et symptômes respiratoires, allergies et asthme, d’où l’insistance sur la prévention de l’humidité et des moisissures dans les lignes directrices internationales.

Des études expérimentales montrent que maintenir une humidité relative modérée peut contribuer à réduire la viabilité de certains virus respiratoires en suspension. Ce n’est pas une règle absolue applicable à toutes les saisons et à tous les agents, mais un signal utile qui renforce l’intérêt d’éviter les extrêmes très secs ou très humides en habitat.

Enfin, la recherche sur les COV en intérieur rappelle la grande diversité des sources : matériaux, produits, usages, et l’intérêt de combiner réduction à la source, ventilation et, quand c’est pertinent, filtration ou procédés d’épuration validés.

Check-list rapide à imprimer

Mesurer : humidité et température matin et soir pendant quinze jours.

Tracer : heures et lieux où l’odeur est la plus forte.

Ventiler : nettoyer bouches et entrées d’air, vérifier l’aspiration.

Assécher : lancer un déshumidificateur si besoin, chauffer régulièrement.

Éliminer : tapis, moquettes, textiles et doublages saturés.

Nettoyer : surfaces minérales, joints, dessous et arrière des meubles.

Filtrer : charbon actif en phase transitoire, remplacement dès saturation.

Réparer : fuites et joints, corriger les sources d’eau.

Suivre : tenir un journal et ajuster les gestes.

Revenir : réévaluer un mois plus tard et après chaque saison de chauffage.

Foire aux questions

Combien de temps pour que l’odeur parte

La phase la plus visible dure de quelques jours à quelques semaines si les sources ont été supprimées et l’air bien renouvelé. Les odeurs ancrées dans des murs ou des sous-couches imposent souvent un remplacement.

Faut-il laver au vinaigre partout

Utile ponctuellement sur minéral pour neutraliser certains composés basiques comme l’ammoniac, mais inefficace sur les dégazages de peintures ou sur un doublage humide en profondeur. À utiliser avec parcimonie et toujours rincer.

Un purificateur d’air suffit-il

Non. Il peut aider pour certains COV et particules, mais ne remplace ni la correction des causes ni la ventilation. Choisir des filtres sérieux et changer les cartouches à temps reste essentiel.

La ventilation fait entrer des odeurs de la cage d’escalier

Si c’est le cas, vérifiez l’étanchéité de la porte palière, l’équilibrage des débits et l’état des conduits. Une entrée d’air sur fenêtre plutôt que des fuites parasites améliore la qualité d’air.

Je n’ai pas de VMC

L’aération manuelle est alors à pratiquer de manière disciplinée, surtout après les activités qui chargent l’air. Envisagez des entrées d’air sur menuiseries et un extracteur hygroréglable en salle d’eau.

Ce qu’il faut retenir

Les odeurs persistantes après un Diogène sont liées à des molécules volatiles diverses, souvent ancrées dans des matériaux poreux et réactivées par l’humidité.

La priorité est de supprimer les sources, d’assécher durablement et de ventiler réellement. Les recommandations internationales insistent sur la maîtrise de l’humidité et des moisissures.

Les solutions comme le charbon actif peuvent aider, mais elles ne remplacent pas la correction des causes. Les technologies avancées exigent prudence et connaissance.

À Paris, le bâti et l’usage des logements nécessitent entretien des dispositifs existants et routines simples d’aération, de chauffage modéré et de suivi de l’humidité.

Sources

Insee, Dossier complet sur la région Île-de-France : structure du parc de logements et caractéristiques des ménages.

Insee, Logement en 2021, base infracommunale IRIS.

Insee, Paris : enjeux de rénovation énergétique et ancienneté du parc.

Organisation mondiale de la santé, Lignes directrices sur la qualité de l’air intérieur : humidité et moisissures.

Noti et collaborateurs, High humidity leads to loss of infectious influenza virus from simulated coughs, PLoS One.

Revue académique sur les COV en air intérieur (MDPI) : sources, effets, méthodes d’analyse.

Building and Environment : émissions des matériaux en environnement intérieur.

Chemical Engineering Journal : adsorption des COV sur charbon actif.

Revues sur la photocatalyse TiO2 appliquée à l’air intérieur.

- Créé le .

- Vues : 123