Restitution du logement après Diogène à Paris et suivi après

Restituer un logement touché par un phénomène d’accumulation extrême à Paris n’est pas seulement une affaire de ménage. C’est une démarche globale qui vise la sécurité, la salubrité, l’habitabilité et la dignité de la personne, tout en respectant le cadre urbain et le voisinage. Ce guide people first explique, étape par étape, comment préparer, conduire et sécuriser la restitution d’un logement après un épisode dit de Diogène, puis comment organiser un suivi durable pour prévenir les rechutes. L’objectif n’est pas de vendre une prestation, mais de donner des repères concrets, réalistes et utiles à toutes les parties prenantes.

Comprendre de quoi on parle

Le terme Diogène est largement utilisé en France pour décrire des situations d’encombrement extrême, de négligence domestique et de retrait social. Sur le plan clinique international, on parle plutôt de trouble d’accumulation, reconnu comme entité distincte dans le DSM 5 depuis 2013. Cette reconnaissance a permis de mieux structurer l’évaluation, les objectifs de soins et le suivi, en distinguant l’accumulation pathologique d’autres troubles psychiatriques.

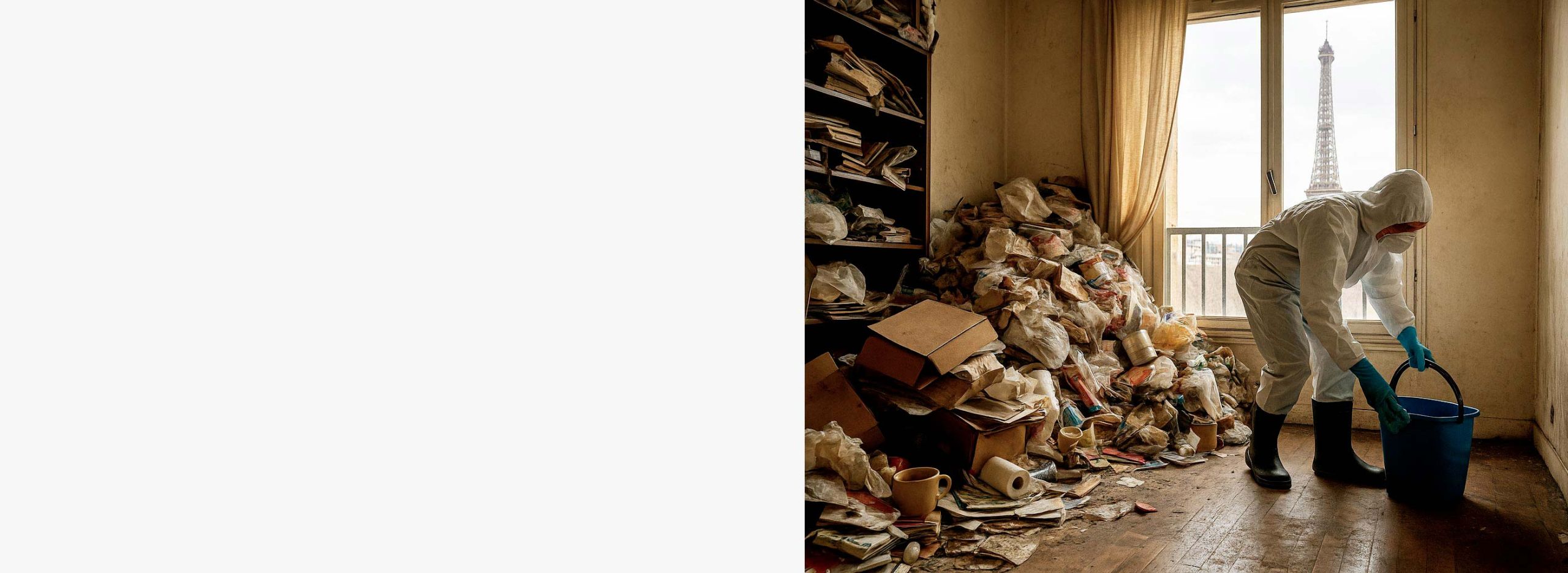

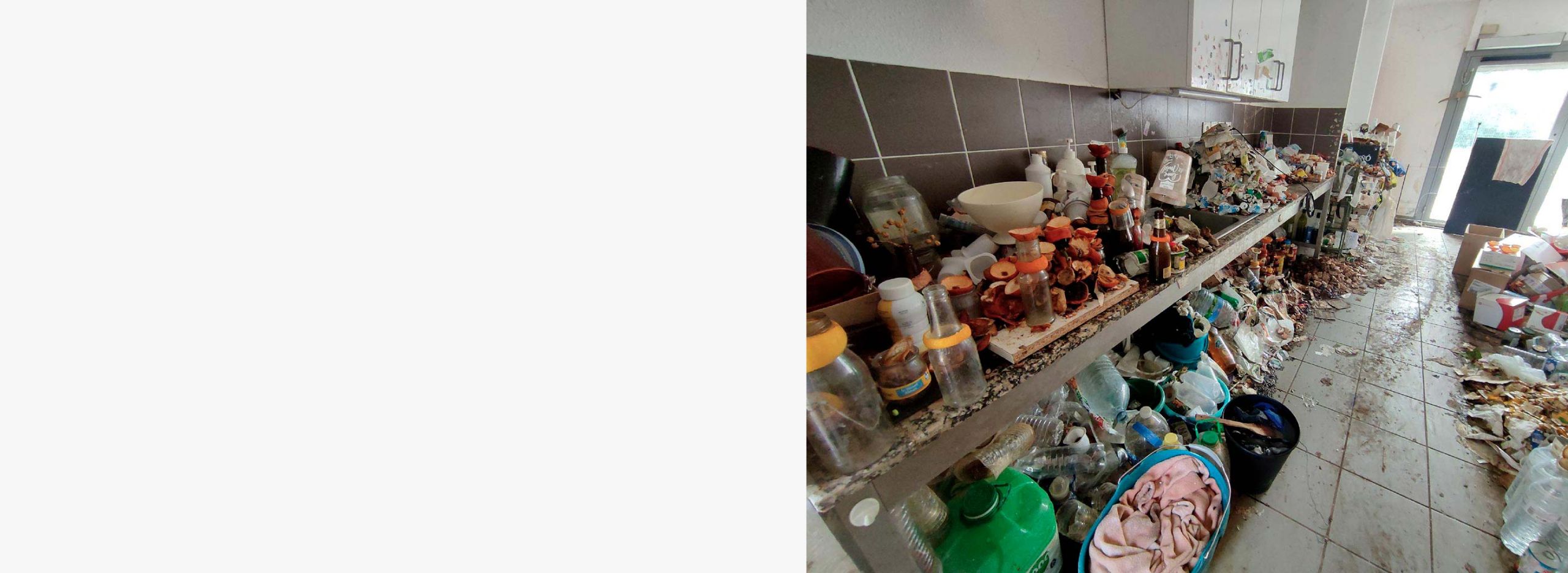

Dans la pratique, les situations sont hétérogènes. Certaines relèvent d’un désordre sévère sans enjeu sanitaire majeur, d’autres cumulent risques d’incendie, proliférations biologiques, effondrement de charges, punaises de lit ou intoxications liées à l’ammoniac. L’approche doit rester proportionnée aux risques, progressive et respectueuse de la personne, avec un regard constant sur l’adhésion et la fatigue décisionnelle.

Le contexte parisien qui influence la restitution

Restituer un logement à Paris suppose de composer avec des contraintes locales spécifiques. Le parc est massivement composé d’appartements anciens, souvent de petite superficie, avec une forte densité d’occupation et des copropriétés à règlements stricts. Le poids des studios et des deux pièces, la verticalité des immeubles, la présence d’ascenseurs de petite taille et les horaires d’évacuation en copropriété influencent fortement la logistique d’un chantier de restitution. La tension immobilière et la vigilance des syndics amènent aussi à privilégier une remise en état rapide, documentée et transparente.

Les objectifs d’une restitution réussie

Sécurité immédiate des personnes et du bâti

Salubrité microbiologique et parasitaire maîtrisée

Habitabilité conforme aux usages du bien

Dignité et respect de la personne accompagnée

Traçabilité transparente des opérations auprès du bailleur, du syndic, de l’assureur et, si besoin, des services sociaux

Ces objectifs s’atteignent par un enchaînement d’actions planifiées, plutôt que par un chantier express susceptible de provoquer une rechute ou des conflits.

Le cheminement en dix étapes

Préparer sans brusquer

Constituer une petite équipe de référence et clarifier les rôles. Recueillir les contraintes de la copropriété, l’accessibilité de l’immeuble, les créneaux autorisés pour l’évacuation, les points d’approvisionnement en eau et en électricité. Programmer une visite à froid pour établir une cartographie des risques pièce par pièce. Prévoir un point d’étape avec la personne concernée et, si elle le souhaite, un tiers de confiance.

Sécuriser les lieux

Repérer les obstacles aux issues, couper au besoin certaines alimentations, vérifier la stabilité des piles d’objets, dégager un couloir de circulation minimal. Installer une zone de sas à l’entrée pour limiter la dispersion de poussières et de nuisibles. Prévoir gants, masques respiratoires adaptés, lunettes de protection et sacs étanches. Étiqueter les zones dangereuses et afficher une consigne simple en langage clair.

Évaluer les risques sanitaires

Identifier les sources d’odeurs ammoniacales, les zones de moisissures, les déchets organiques, les insectes piqueurs, les excréta animaux éventuels. Noter les supports poreux à forte charge odorante, souvent irrécupérables. Prioriser l’évacuation des bio déchets et repérer les fuites ou défauts de plomberie favorisant l’humidité.

Décider du tri avec la personne

Adopter une logique de réduction des risques centrée sur la diminution des dangers avant la recherche d’un intérieur idéal. Le tri se fait par catégories simples et visibles, avec un marquage stable pour limiter la fatigue décisionnelle. Utiliser des contenants identiques et des codes couleur basiques pour les grandes familles conserver, donner, recycler, jeter, à décider plus tard. L’objectif est d’éviter l’effet boomerang d’un vide brutal et non partagé qui fragilise la personne et les résultats du chantier.

Organiser l’évacuation et la filière déchets

Estimer les volumes, réserver les moyens d’acheminement adaptés et, si nécessaire, déclarer une occupation temporaire du trottoir. Séparer les flux dangereux ou spécifiques piles, peintures, seringues, appareils électriques, textiles infestés. Tenir un relevé simple des volumes sortants avec des pesées approximatives et des séries photo datées afin d’objectiver l’effort de remise en état. Informer la gardienne ou le conseil syndical des horaires et itinéraires pour limiter les nuisances.

Traiter le parasitaire

Programmer, si besoin, une intervention antiparasitaire en deux passages espacés pour briser les cycles biologiques. Lutter contre les punaises demande une approche combinant assainissement, chaleur ciblée ou chimie adaptée, et contrôle de l’encombrement. Documenter les zones traitées et prévoir un contrôle visuel à un mois.

Nettoyer et désinfecter proportionné

Privilégier un nettoyage mécanisé sur les surfaces lessivables et une désinfection raisonnée, après suppression des sources. Les désodorisations lourdes ne compensent pas un tri insuffisant des supports saturés. Ventiler largement, ouvrir les aérations, vérifier la VMC, traiter les siphons. Sécher correctement avant toute remise en peinture.

Réparer et remettre en état

Remplacer les revêtements poreux irrécupérables. Réparer menuiseries, VMC, siphons et joints. Traiter les décollements et cloques dus à l’humidité. Revoir l’éclairage si des zones restent sombres, car l’ombre favorise les dépôts invisibles et la reconstitution des piles. La remise en peinture n’a de sens qu’après un séchage suffisant.

Clore la restitution

Réaliser un autocontrôle avec grille d’habitabilité, prises de vues après, relevés d’odeur subjectifs et, si nécessaire, lettres d’information au syndic et au voisinage immédiat. Produire un dossier de restitution descriptif et factuel composée d’une synthèse, d’un plan d’actions réalisé, d’un relevé des volumes sortis, des photos avant après, des attestations de traitement parasitaire et des factures de réparation. Archiver ce dossier auprès de la personne et des partenaires concernés.

Passer le relais au suivi

Planifier des visites de consolidation et un accompagnement psychosocial. Introduire des routines faciles, des repères visuels et un cadre d’objets en nombre limité par zone. Mettre l’accent sur la sécurité, l’alimentation, l’hygiène quotidienne et la stabilité émotionnelle.

Ce que la recherche dit sur le suivi et la prévention des rechutes

Les travaux en thérapie cognitive et comportementale sur le trouble d’accumulation montrent des améliorations significatives sur les symptômes clés, notamment la difficulté à jeter, le désordre et l’encombrement. Les protocoles les plus efficaces combinent psychoéducation, entraînement à la catégorisation, exercices d’exposition au tri et prises de décision sur place. Les suivis à moyen terme suggèrent que les gains se maintiennent mieux lorsque la personne reste engagée dans des tâches à domicile, lorsque le domicile est lui même utilisé comme lieu de thérapie, et lorsque l’entourage soutient les nouvelles routines sans pression excessive.

Dans les cas de refus d’aide ou de faible adhésion, des modèles communautaires centrés sur la réduction des risques ont montré des résultats pertinents en diminuant la dangerosité et en améliorant la coexistence avec l’entourage, plutôt que de viser d’emblée un intérieur minimaliste. L’ambition réaliste peut être de garantir la sécurité incendie, la circulation, l’accès au lit et à la cuisine, puis d’avancer par objectifs gradués.

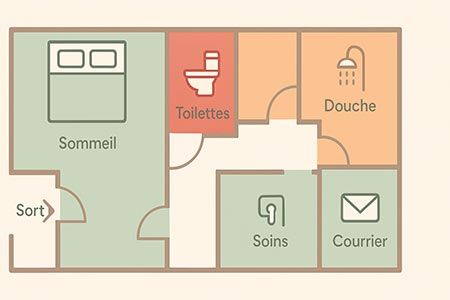

Un plan de suivi à 90 jours, concret et respectueux

Jours un à sept

Recentrer sur la sécurité domestique. Fixer trois zones sanctuarisées sans dépôt au quotidien, à commencer par les issues et la table de repas. Mettre en place un bac d’objets entrants près de l’entrée et une règle simple de sortie pour toute nouvelle entrée volumineuse. Prévoir une visite de courtoisie au voisin de palier pour apaiser les inquiétudes. Vérifier le calendrier de collecte des déchets et les règles de la copropriété.

Semaines deux à quatre

Introduire un rituel hebdomadaire de trente minutes de micro désencombrement à deux. Travailler la catégorisation des objets les plus fréquents documents, textiles, contenants vides, souvenirs. Tester un calendrier de lessive et de gestion des déchets dans l’immeuble, en tenant compte des créneaux autorisés. Programmer un contrôle parasitaire de suivi si nécessaire. Photographier les zones clés avant après pour valoriser les progrès.

Mois deux et trois

Stabiliser les routines autour des zones clés cuisine, salle d’eau, entrée. Documenter les progrès par mini bilans mensuels. Réduire le nombre de contenants visibles pour limiter l’appel au remplissage et privilégier des meubles fermés. Mettre à jour le plan de prévention en cas de signes précoces de rechute montée de piles, sacs fermés non traités après quarante huit heures, difficulté à utiliser une pièce pour sa fonction. Prévoir une séance de révision des règles avec la personne et son référent.

Outils psychosociaux utiles après restitution

Psychoéducation sur le mécanisme d’accumulation, avec des supports clairs, concrets et sans stigmatisation. Thérapie cognitive et comportementale centrée sur l’in situ, avec tâches à domicile, entraînement à la décision et exposition à l’évacuation d’objets de faible valeur perçue. Approches par objectifs gradués et mesurables, adaptées au rythme de la personne. Soutien par les pairs ou par un tiers de confiance, pour maintenir la motivation et valider les progrès. Cadre de réduction des risques quand l’adhésion est faible, en priorisant issues, éléments inflammables, appareils électriques et surfaces alimentaires.

Vivre à Paris après la restitution

Dans un tissu urbain dense, les solutions gagnantes sont sobres et répétables. Meubles fermés plutôt que surfaces ouvertes, nombre d’objets de réserve limité par défaut, organisation verticale pour libérer le sol. Les particularités parisiennes copropriétés, locaux poubelles exigus, horaires d’évacuation et escaliers étroits invitent à des routines cadrées pour les sorties d’objets. Les échanges de courtoisie avec le voisinage et la gardienne facilitent la cohabitation et évitent les incompréhensions.

Acteurs et coordination sans friction

Occupant et personne de confiance. Bailleur privé ou social, assurance, gestionnaire de copropriété. Médecin traitant, psychiatre ou psychologue en cas de trouble d’accumulation, services sociaux de secteur. Voisins référents, gardien ou conseil syndical. La clé est d’échanger une information minimale et factuelle, centrée sur la sécurité et la conformité du logement, sans divulguer de données personnelles inutiles.

Droit et démarches, l’essentiel à connaître sans jargonner

L’état des lieux de sortie ou de remise en conformité repose sur l’usage normal du logement, apprécié à la lumière de sa destination et des règles de l’immeuble. La traçabilité avec photographie datée avant et après, liste des réparations et des remplacements sécurise tout le monde. En copropriété, les règlements sur créneaux, bruit, propreté des parties communes et dépôts sur trottoir doivent être respectés. Les échanges avec l’assureur gagnent à être appuyés par un dossier de restitution précis plutôt que par des appréciations subjectives.

Douze indicateurs simples pour valider la restitution

Issues libérées sur quatre vingt dix centimètres minimum et qui ferment

Table de repas et une assise disponibles

Zone de couchage dégagée, literie saine

Appareils de cuisson et de chauffage utilisables sans obstruction

Ventilation fonctionnelle et aérations dégagées

Circulations sans piles instables

Surfaces alimentaires nettoyées et rangeables

Gestion des déchets maîtrisée avec sorties aux jours prévus, sans dépôt sauvage

Absence de bio déchets visibles

Absence d’odeur forte persistante après aération

Absence de signes actifs d’infestation visible

Dossier de restitution complet et archivé

Check list opérationnelle prête à l’emploi

Avant

Équipe référente, autorisations d’accès, plan d’évacuation, matériel de protection, sacs et contenants, filières déchets, calendrier copropriété, information gardien et voisins immédiats.

Pendant

Sas d’entrée, chemin sécurisé, tri par catégories visibles, évacuation prioritaire des bio déchets, traitement parasitaire ciblé si besoin, nettoyage proportionné, réparations urgentes.

Après

Photos de clôture, grille d’habitabilité validée, information bailleur et syndic, plan de suivi quatre vingt dix jours, routine hebdomadaire de trente minutes, contrôle parasitaire de suivi si requis.

Questions fréquentes

Faut il tout jeter pour éviter la rechute

Non. La littérature recommande de cibler d’abord la sécurité et l’habitabilité, puis d’ajuster progressivement avec la personne les volumes conservés. Une réduction des risques bien expliquée diminue la conflictualité et favorise la stabilité.

La thérapie est elle vraiment utile après la remise en état

Les études montrent un bénéfice de la thérapie cognitive et comportementale, surtout lorsqu’elle inclut des séances dans le domicile et des exercices concrets de décision et de désencombrement. Les effets se maintiennent mieux quand un suivi structuré est prévu et que des routines simples sont installées.

Comment concilier respect de la vie privée et information du voisinage

Partager des informations strictement nécessaires à la sécurité et à la bonne tenue des parties communes, par des messages factuels et temporaires. La confidentialité et la dignité de la personne priment le reste. Un mot d’information général sans détail intime est souvent suffisant.

Pourquoi Paris rend les opérations plus sensibles

La combinaison de petites surfaces, de l’ancienneté du bâti et d’une forte proportion de studios et de deux pièces rend la circulation et la ventilation plus difficiles, d’où l’importance d’une restitution calibrée et d’un suivi rapproché après.

Données pour situer l’effort sur le territoire

Structure du parc parisien et répartition par types d’habitat, avec une prédominance d’appartements et une part notable de studios et de deux pièces. Niveaux de vacance en progression à Paris sur longue période et stabilisation de la vacance au niveau national autour de plusieurs millions de logements. Ces ordres de grandeur n’expliquent pas à eux seuls les situations d’accumulation, mais aident à comprendre le contexte d’attentes fortes autour d’une remise en état documentée et durable.

Ce qu’il faut retenir

Restituer, c’est d’abord sécuriser et rendre habitable, sans confondre vitesse et précipitation. La personne reste actrice et décide de ce qui fait sens pour elle. La réduction des risques est un levier crédible lorsqu’elle refuse ou peine à s’engager. Le suivi à quatre vingt dix jours consolide les acquis et prévient les rechutes. Dans un contexte parisien exigeant, la transparence documentaire et le respect des règles d’immeuble apaisent les relations avec bailleurs et voisins.

Références sans liens

Insee, Dossier complet Département de Paris, volet logement, données récentes sur la structure du parc, parts d’appartements et tailles de logements

Insee Première, numéro consacré aux logements vacants en France, dernières estimations nationales

Insee Focus, Le parc de logements au premier janvier, évolution récente et décomposition par statut d’occupation

American Psychiatric Association, Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux DSM 5, entrée consacrée au trouble d’accumulation

King’s College London, Hoarding disorder new diagnosis for DSM 5, revue de littérature sur la nosographie et l’évaluation

Rodgers et collaborateurs, Journal of Affective Disorders, méta analyses sur l’efficacité des thérapies cognitives et comportementales pour le trouble d’accumulation

Steketee et collaborateurs, travaux cliniques sur le maintien des effets des thérapies cognitives chez des personnes présentant un trouble d’accumulation

Tompkins, Clinician’s guide to severe hoarding, cadre de réduction des risques et protocoles d’intervention centrés sur la personne

Clean out best practice toolkit, recommandations client centrées pour l’assainissement et la restitution en contexte d’encombrement sévère

- Créé le .

- Vues : 120