Cadre légal et responsabilités en copropriété et location lors d’un diogène en Île-de-France

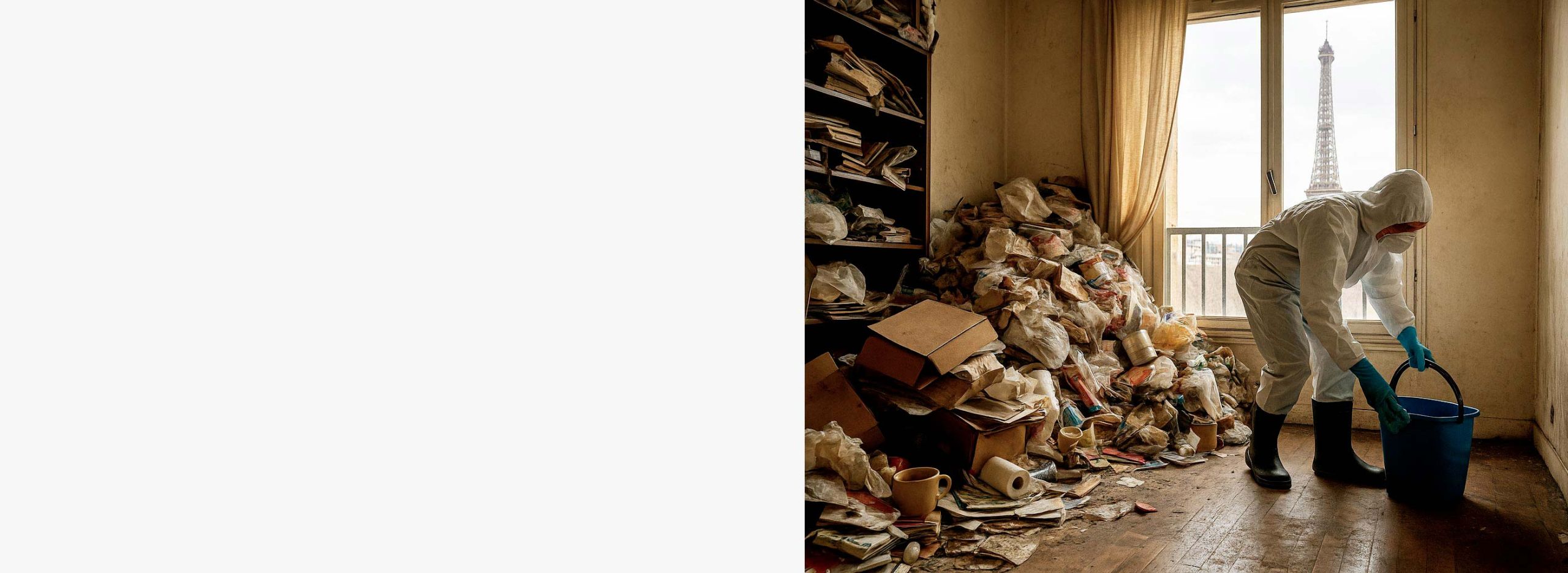

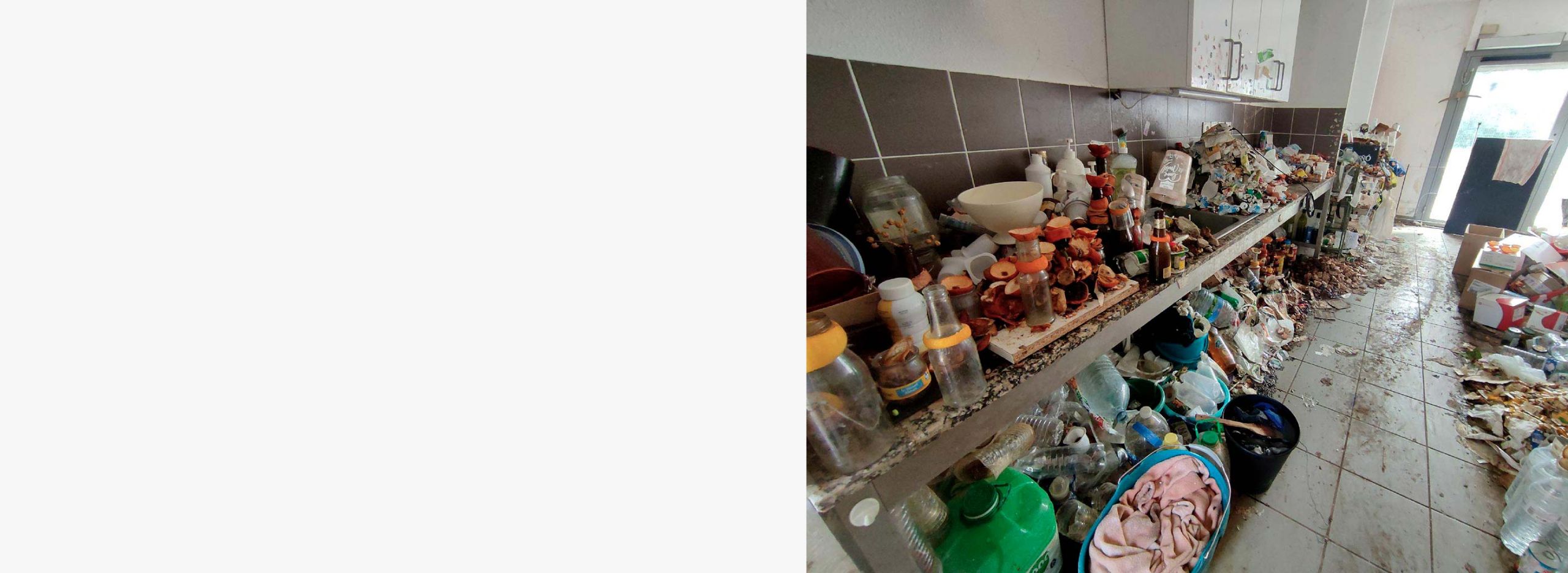

Face à un logement envahi d’objets, dégradé, mal aéré, avec des déchets ou des nuisibles, le quotidien devient dangereux pour l’occupant mais aussi pour l’immeuble et le voisinage. On parle souvent de diogène pour décrire des situations d’incurie et d’encombrement extrême. Ce guide people-first éclaire le cadre légal en Île-de-France lorsque le logement se situe en copropriété ou en location. L’objectif est d’aider les personnes concernées, familles, voisins, copropriétaires, bailleurs, syndics et professionnels du soin ou de l’action sociale à comprendre leurs droits et obligations, et à agir de façon proportionnée, respectueuse et juridiquement sûre. Sur le plan clinique, diogène est un terme d’usage qui recouvre des tableaux hétérogènes faits d’accumulation, de négligence domestique et d’isolement social, souvent décrits chez des personnes âgées vulnérables mais pas uniquement. Le diagnostic exact et la prise en charge relèvent du champ médico-social, pas de la sanction juridique.

Ce que change le contexte francilien

En Île-de-France, la forte densité et le poids de l’habitat collectif exposent plus vite les désordres d’un logement à l’ensemble de l’immeuble. Le parc est très majoritairement composé d’appartements et une part importante des résidences principales relèvent de la location. Ces paramètres expliquent que des nuisances d’odeurs, d’humidité, d’infestations ou de déchets se répercutent rapidement dans les colonnes techniques, les circulations et les parties communes. Les conséquences ne sont pas seulement matérielles. Elles pèsent aussi sur le bien-être des occupants, sur la tranquillité de l’immeuble et sur la sécurité incendie.

Les piliers juridiques à connaître

Respect du domicile et proportionnalité des interventions

Le domicile est protégé par des principes à valeur constitutionnelle et conventionnelle. Toute intrusion non consentie doit être prévue par la loi, strictement nécessaire et autorisée par l’autorité compétente. Cela s’applique aux voisins, au bailleur, au syndic et aux pouvoirs publics en dehors des cas de police administrative ou judiciaire. En pratique, lorsque l’accès est indispensable mais refusé, le juge peut l’autoriser par ordonnance sur requête dans l’urgence et sans contradictoire, sous contrôle du tribunal judiciaire. L’enjeu consiste à préserver la dignité et la vie privée, tout en permettant des vérifications et travaux indispensables à la sécurité ou à la salubrité.

Troubles anormaux de voisinage

Le trouble anormal de voisinage engage la responsabilité de plein droit de l’auteur du trouble lorsqu’il excède les inconvénients normaux entre voisins, selon les circonstances de temps et de lieu. Ce fondement, issu d’une longue jurisprudence et aujourd’hui codifié, est largement utilisé en habitat collectif pour faire cesser des nuisances. Odeurs persistantes, prolifération de nuisibles, écoulements, humidité ou risques incendie peuvent caractériser un trouble anormal et justifier des mesures correctrices, amiables ou judiciaires.

Police de l’insalubrité et santé publique

Lorsque le logement ou l’immeuble présente un danger pour la santé des occupants ou du voisinage, l’administration peut enclencher la procédure d’insalubrité prévue par le code de la santé publique. Saisie d’un rapport motivé, l’autorité compétente peut imposer des travaux, interdire temporairement d’habiter, voire déclarer l’insalubrité irrémédiable si aucun moyen technique ne permet d’y mettre fin. Ces textes s’appliquent aussi lorsque les conditions d’occupation créent une suroccupation manifeste. Le pouvoir de police sanitaire permet d’intervenir sans stigmatiser la personne, en visant d’abord la réduction du risque.

Règlements sanitaires départementaux et spécificités parisiennes

Au-delà des codes nationaux, chaque département francilien dispose d’un règlement sanitaire qui complète les obligations d’hygiène. À Paris, un dispositif spécifique de signalement et de traitement des situations d’insalubrité organise les constatations techniques et les suites administratives. Dans les autres départements franciliens, le service communal d’hygiène et de santé reçoit les signalements, diligente les visites et peut mettre en demeure les personnes responsables. La coordination entre la commune, l’intercommunalité et l’agence régionale de santé est un levier essentiel.

Copropriété, qui fait quoi quand un lot est en diogène

Le copropriétaire occupant

Un copropriétaire use librement de sa partie privative à condition de ne pas porter atteinte aux droits des autres ni à la destination de l’immeuble. Si un lot engendre des nuisances olfactives, sanitaires ou des risques d’incendie, il peut constituer un trouble anormal de voisinage. Le syndicat ou les voisins peuvent agir pour faire cesser le trouble et obtenir réparation. Le copropriétaire occupant doit aussi permettre l’accès à sa partie privative lorsque des travaux d’intérêt collectif, votés en assemblée générale, l’exigent, dans des conditions strictement encadrées et proportionnées.

Le syndicat des copropriétaires et le syndic

Le syndic représente le syndicat en justice et met en œuvre les décisions d’assemblée générale pour préserver l’immeuble. Lorsque des travaux d’intérêt collectif doivent être réalisés dans une partie privative, l’accès peut être imposé selon la procédure prévue par la loi, sous réserve d’une notification préalable ou d’un impératif de sécurité. En cas de refus persistant, une ordonnance sur requête peut autoriser l’accès, en fixant des créneaux horaires, des modalités de pénétration et un périmètre strictement nécessaires. Dans les cas graves, le syndic saisit les autorités sanitaires pour engager la police de l’insalubrité. Le syndic veille aussi à la prévention incendie, à la ventilation des gaines techniques et à la désinsectisation ou dératisation lorsque le risque dépasse un seul lot.

Les autres copropriétaires et voisins

Les copropriétaires victimes peuvent saisir amiablement le syndic, puis agir en justice sur le fondement des troubles anormaux de voisinage. La preuve repose sur des constats factuels et datés. Attestations de voisins, huissier, photos à partir des parties communes, relevés d’intervention des services techniques et rapports d’hygiène constituent un faisceau probant. Une démarche graduée, proportionnée et documentée permet d’éviter l’escalade tout en rétablissant des conditions de vie normales dans l’immeuble.

Location, répartition des responsabilités en présence d’un diogène

Le bailleur

Le bailleur a l’obligation de fournir et de maintenir un logement décent, exempt de risques manifestes pour la santé et la sécurité, avec des équipements en bon état de fonctionnement et une protection contre les nuisibles. Le décret relatif aux caractéristiques du logement décent précise les critères techniques. En cas d’arrêté d’insalubrité visant le logement, le loyer cesse d’être dû à compter du premier jour du mois suivant la notification. Lorsque les parties communes de l’immeuble sont frappées d’un arrêté de péril ou d’insalubrité rendant les logements impropres à l’habitation, la suspension des loyers peut également s’appliquer. Le bailleur doit coopérer avec le syndic et les autorités pour le traitement des désordres, informer le locataire et, si nécessaire, organiser un relogement temporaire lorsque la loi l’impose.

Le locataire

Le locataire doit user paisiblement des locaux, assurer l’entretien courant et les réparations locatives, répondre des dégradations dont il est responsable et souscrire une assurance habitation. Des situations d’incurie lourde, d’encombrement extrême ou de nuisances persistantes peuvent caractériser un manquement contractuel et fonder une action du bailleur, après mises en demeure. La voie judiciaire n’intervient qu’en dernier recours, lorsque les troubles excèdent manifestement les inconvénients normaux de voisinage et que les démarches amiables et de soutien social ont échoué.

Conséquences d’un arrêté d’insalubrité en location

Un arrêté d’insalubrité ou de péril impacte le bail. Il peut conduire à la suspension du loyer, à l’obligation de relogement, à la prorogation de la durée du bail pendant l’interdiction d’habiter, sans résiliation de plein droit hors cas spéciaux. Ces effets protègent les occupants tout en offrant aux propriétaires un cadre pour réaliser les travaux prescrits. La communication transparente entre bailleur et locataire est essentielle pour organiser les suites administratives et techniques.

Que faire concrètement, séquence d’action proportionnée et sécurisée

1. Évaluer les risques et documenter

Avant toute démarche invasive, réunir des éléments objectifs. Relever les nuisances ressenties dans les parties communes, photographier les traces visibles depuis ces parties communes, consigner les odeurs, l’humidité, les signes d’infestation, les écoulements. Centraliser les alertes des voisins. Saisir le syndic en copropriété ou le bailleur en location. À Paris, un signalement circonstancié permet aux services de diligenter une enquête. Dans les autres communes d’Île-de-France, le service communal d’hygiène et de santé est l’interlocuteur privilégié.

2. Épuiser les voies amiables

Adresser une lettre recommandée au locataire ou au copropriétaire occupant, proposer un plan d’assainissement progressif, rappeler les obligations légales, solliciter une médiation de voisinage si cela a du sens. En copropriété, le syndic peut mettre en demeure et inscrire la question à l’ordre du jour de l’assemblée générale. Les agences départementales d’information sur le logement offrent une information juridique neutre, précieuse pour valider les démarches et les délais.

3. Activer la prévention sanitaire

Dès qu’il y a risque pour la santé, saisir le service communal d’hygiène, l’agence régionale de santé via les canaux territoriaux ou le service technique de l’habitat à Paris. L’administration peut visiter les lieux, prescrire des travaux, et l’autorité compétente peut prendre un arrêté en cas de danger sanitaire. La procédure d’insalubrité vise à supprimer le risque, à définir des mesures exécutoires et à organiser, si nécessaire, des interdictions d’habiter de durée limitée.

4. Prévoir l’accès légal au lot si nécessaire

Lorsque l’accès est refusé alors que des vérifications ou des travaux urgents d’intérêt collectif doivent être réalisés, le syndic ou le bailleur peut saisir le juge pour obtenir, par ordonnance sur requête, des mesures proportionnées d’accès encadré. Le juge fixe des conditions pratiques claires. Il s’agit de concilier le respect du domicile avec la sécurité de l’immeuble, en prévoyant des interventions limitées dans le temps et dans l’espace.

5. Traiter l’urgence technique

Fuites, risques électriques, obstructions de gaines, propagation de nuisibles et d’odeurs dans les parties communes relèvent de la responsabilité du syndicat via le syndic. Les travaux d’intérêt collectif, même s’ils nécessitent une pénétration ponctuelle dans une partie privative, peuvent être décidés et exécutés dans le cadre légal, avec, le cas échéant, l’appui du juge. En location, le bailleur coordonne ses actions avec le syndic et informe le locataire, en veillant à la protection des biens et à la remise en état.

6. Encadrer les effets locatifs

Si le logement loué fait l’objet d’un arrêté, le loyer est suspendu à la date prévue et la durée d’interdiction peut prolonger le bail. Lorsque la remise en état est possible, un calendrier de travaux et de reprise d’occupation doit être prévu. Une résiliation amiable du bail peut être envisagée lorsque le maintien dans les lieux n’est plus possible ou n’apparaît pas souhaitable, tout en accompagnant la personne pour éviter une rupture brutale.

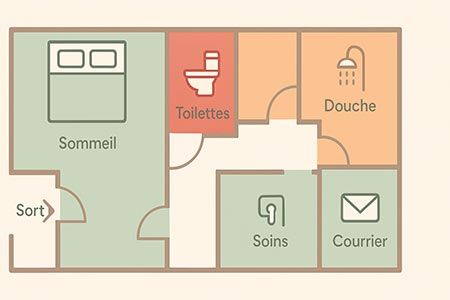

7. Protéger les personnes vulnérables

Lorsque la situation révèle une altération des facultés personnelles et une impossibilité d’agir pour soi, les mesures de protection des majeurs existent. Sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle sont décidées par le juge, proportionnées et individualisées, avec l’appui des travailleurs sociaux. Ces leviers juridiques ne sont pas punitifs. Ils visent à protéger la personne et ses biens, à organiser des actes conservatoires et, si besoin, à faciliter l’accès aux prestations et aux soins.

Questions fréquentes

Peut-on faire nettoyer un logement en diogène sans l’accord de l’occupant

Hors urgence avérée ou décision administrative ou judiciaire, la réponse est non. Le principe est celui du consentement et du respect du domicile. En cas de danger sanitaire ou de sécurité, il faut passer par la procédure d’insalubrité ou obtenir une autorisation judiciaire d’accès encadré.

Qui paie quoi en copropriété

Les dépenses d’urgence sur parties communes suivent les clés de charges fixées par le règlement de copropriété. Les dommages imputables à un lot peuvent fonder un recours du syndicat contre le copropriétaire responsable, sur le terrain des troubles anormaux de voisinage ou de la responsabilité civile. Chaque situation nécessite des preuves et un chiffrage précis, idéalement documentés par des constats et des rapports techniques.

Le bailleur peut-il faire résilier le bail à cause d’un diogène

Le bailleur peut agir si le locataire ne respecte pas ses obligations d’usage paisible, d’entretien et d’assurance, après mises en demeure et si des nuisances graves et durables sont établies. Un arrêté d’insalubrité peut suspendre les loyers et réorganiser provisoirement les relations contractuelles, sans résiliation automatique. La résiliation judiciaire n’est envisagée qu’en cas de manquements avérés et persistants, après une recherche de solutions amiables et d’accompagnement.

Comment signaler en Île-de-France

À Paris, les signalements d’insalubrité et d’encombrement excessif peuvent être adressés aux services techniques compétents. Dans les autres départements franciliens, il convient d’écrire au service communal d’hygiène et de santé, souvent rattaché à la mairie, en joignant preuves et coordonnées. Ces services instruisent, contrôlent et engagent les suites nécessaires, en articulation avec l’agence régionale de santé.

Repères utiles pour agir avec humanité et sécurité juridique

Chercher l’adhésion de la personne en priorité, proposer des étapes de tri réalistes, associer proches et travailleurs sociaux quand c’est possible

Séparer l’urgence technique ou sanitaire du reste des questions domestiques

Documenter sans stigmatiser, privilégier des écrits factuels et datés

Respecter l’échelle des interventions, de l’amiable à l’administratif, puis au judiciaire si nécessaire et proportionné

En location, articuler systématiquement obligations du bailleur et du locataire avec la décence du logement et, s’il y a lieu, les effets d’un arrêté d’insalubrité

Focus francilien, qui contacter selon les cas

Paris, dispositif de lutte contre l’insalubrité et service technique de l’habitat, pour les risques d’insalubrité, de ventilation défaillante, d’humidité, d’encombrement excessif ou de risques structurels

Communes d’Île-de-France hors Paris, service communal d’hygiène et de santé, qui reçoit les plaintes, constate, rédige des rapports et peut mettre en demeure

Agence régionale de santé, saisie par la collectivité pour établir un rapport et, si nécessaire, proposer un arrêté au titre du code de la santé publique

Boîte à outils juridique synthétique

Copropriété, loi du 10 juillet 1965, article 9 sur l’usage des parties privatives et article 18 sur les pouvoirs du syndic

Location, loi du 6 juillet 1989, article 6 sur la décence du logement due par le bailleur, article 7 sur les obligations du locataire, décret de 2002 sur les caractéristiques du logement décent, décret de 1987 sur les réparations locatives

Insalubrité, code de la santé publique articles L 1331 23 à L 1331 26 et suivants, qualification d’insalubrité et pouvoir d’arrêté, y compris l’insalubrité irrémédiable

Voisinage, responsabilité de plein droit en cas de trouble anormal de voisinage

Procédure d’accès au lot, ordonnance sur requête du tribunal judiciaire pour mesures urgentes et proportionnées

Études de cas résumées

Locataire en diogène, odeurs et nuisibles dans la cage d’escalier

Le bailleur met en demeure le locataire de rétablir un usage paisible et l’entretien courant. Le syndic constate les nuisances en parties communes et fait intervenir une désinsectisation votée collectivement. En parallèle, signalement au service communal d’hygiène. Si les nuisances persistent, le syndic peut agir pour trouble anormal de voisinage et le bailleur engager une action pour manquements au bail, tout en appliquant les effets d’un éventuel arrêté d’insalubrité sur le loyer.

Copropriétaire occupant, refus d’accès pour colmater une fuite

Des travaux d’intérêt collectif sur une colonne d’évacuation imposent une ouverture dans la salle de bains du lot. Après notification préalable et tentative d’accès amiable, saisine du juge en cas de refus persistant pour obtenir une ordonnance d’accès limitée et encadrée dans le temps. Les travaux sont réalisés sous contrôle du syndic, avec rétablissement des lieux et protection des biens.

Arrêté d’insalubrité frappant les parties communes

À la suite d’un rapport sanitaire, un arrêté visant les parties communes impose des travaux et peut entraîner la suspension des loyers pour les lots concernés pendant la durée des mesures. Le syndicat organise la mise en sécurité et suit le calendrier des prescriptions, en informant les occupants et en coordonnant les entreprises.

Points de vigilance éthiques et pratiques

Ne pas assimiler automatiquement diogène et maladie mentale. Les causes sont plurielles et l’accompagnement doit rester individualisé et non stigmatisant

Protéger la personne lorsque l’autonomie décisionnelle semble altérée en s’informant sur les mesures de protection des majeurs

Garder l’équilibre entre droits individuels et sécurité collective en respectant le domicile et en traitant les risques par des mesures graduées, contrôlées et proportionnées

Sources utiles

Insee, bases logement et publications régionales et nationales 2021 et 2022

Loi du 6 juillet 1989, articles 6 et 7

Décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent

Décret du 26 août 1987 relatif aux réparations locatives

Code de la santé publique, articles L 1331 23 à L 1331 26 sur l’insalubrité et sa qualification

Code de la construction et de l’habitation, article L 521 2 sur l’effet des arrêtés sur les loyers

Cour de cassation, arrêt du 20 octobre 2016 relatif à l’application de l’article L 521 2 aux périls en parties communes

Loi du 10 juillet 1965, article 9 sur l’usage des parties privatives, article 18 sur les pouvoirs du syndic

Code de procédure civile, ordonnance sur requête et mesures urgentes

Ville de Paris, lutte contre l’insalubrité et modalités de signalement

Littérature académique sur l’incurie domestique et les situations de diogène

- Créé le .

- Vues : 145