Location bailleur locataire : comprendre le cadre légal, les obligations et les enjeux liés aux logements insalubres à Paris

La relation entre bailleur et locataire repose sur un contrat juridique précis : le bail d’habitation. Mais au-delà des règles classiques concernant le loyer, les charges ou la durée du bail, des enjeux spécifiques existent en matière de salubrité, d’hygiène et de sécurité du logement. À Paris, où la densité urbaine et la vétusté d’une partie du parc immobilier entraînent parfois des situations de logements insalubres ou encombrés de type « syndrome de Diogène », les responsabilités respectives des bailleurs et des locataires sont d’autant plus cruciales.

Cet article détaille le cadre légal, les obligations réciproques et les conséquences lorsqu’un logement devient insalubre, en intégrant les particularités de la capitale française.

Le cadre légal de la location entre bailleur et locataire

La loi et ses évolutions

La location en France est encadrée principalement par la loi du 6 juillet 1989, qui vise à protéger à la fois le locataire et le bailleur, et par le Code de la construction et de l’habitation. Cette législation a été renforcée par des textes récents comme la loi ALUR de 2014 et la loi Élan de 2018, qui mettent l’accent sur la décence et la salubrité des logements.

Le bailleur doit ainsi garantir au locataire un logement « décent », c’est-à-dire répondant à des critères minimaux de surface, de sécurité et de salubrité. Le locataire, pour sa part, a l’obligation d’utiliser le logement de manière paisible et de l’entretenir.

Les critères de décence

Un logement est considéré comme décent lorsqu’il respecte plusieurs conditions :

une surface habitable minimale (9 m² pour une personne seule, avec une hauteur sous plafond de 2,20 m au minimum) ;

l’absence de risques manifestes pour la santé ou la sécurité (plomb, amiante, installations électriques ou gaz dangereuses) ;

des équipements assurant un confort de base (chauffage, eau potable, coin cuisine, installation sanitaire) ;

une protection contre les infiltrations d’eau et une aération suffisante.

Ces critères sont détaillés dans le décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent.

Les obligations du bailleur

Garantir un logement salubre

Le bailleur a le devoir de délivrer un logement en bon état d’usage et de réparations, mais surtout un logement salubre. À Paris, où certains immeubles anciens présentent encore des problèmes d’humidité, de ventilation ou de présence de nuisibles, cette exigence est régulièrement rappelée par les tribunaux.

Réaliser les travaux nécessaires

En cas de dégradation ou de non-conformité, le propriétaire doit engager les travaux indispensables, qu’il s’agisse de mise aux normes électriques, de réfection des réseaux d’eau, ou encore de traitement contre le plomb. Si le logement est déclaré insalubre par la mairie ou l’Agence régionale de santé (ARS), les obligations deviennent impératives et encadrées par des arrêtés préfectoraux.

Informer et encadrer la location

Le bailleur doit fournir au locataire un dossier de diagnostic technique (DDT), comprenant notamment le diagnostic de performance énergétique (DPE), le constat des risques d’exposition au plomb (CREP), et l’état de l’installation intérieure de gaz et d’électricité.

Les obligations du locataire

Entretien courant et usage normal

Le locataire doit entretenir le logement et réaliser les petites réparations du quotidien (remplacement des joints, entretien de la chaudière, nettoyage). Il doit également éviter tout comportement susceptible de rendre le logement insalubre.

Respect du voisinage

À Paris, la densité de population renforce l’importance du respect des règles de bon voisinage. Un logement encombré ou mal entretenu peut rapidement devenir une source de nuisances olfactives, sanitaires ou sonores pour l’immeuble entier.

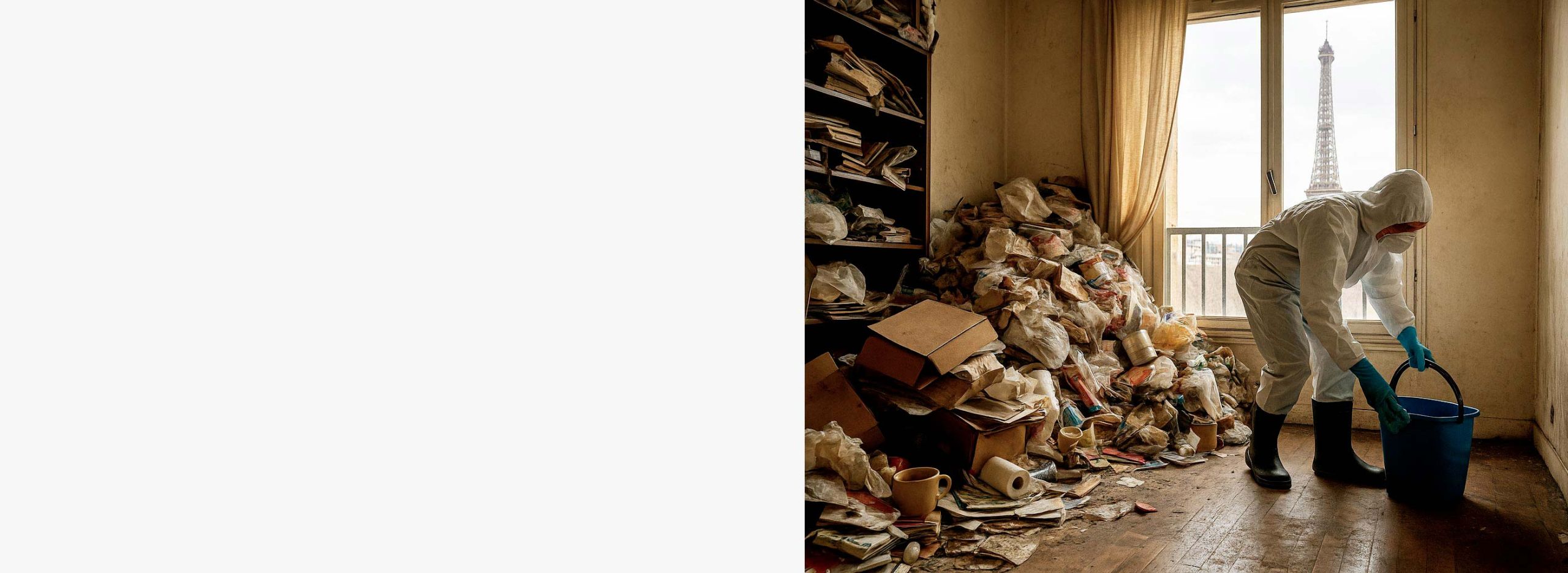

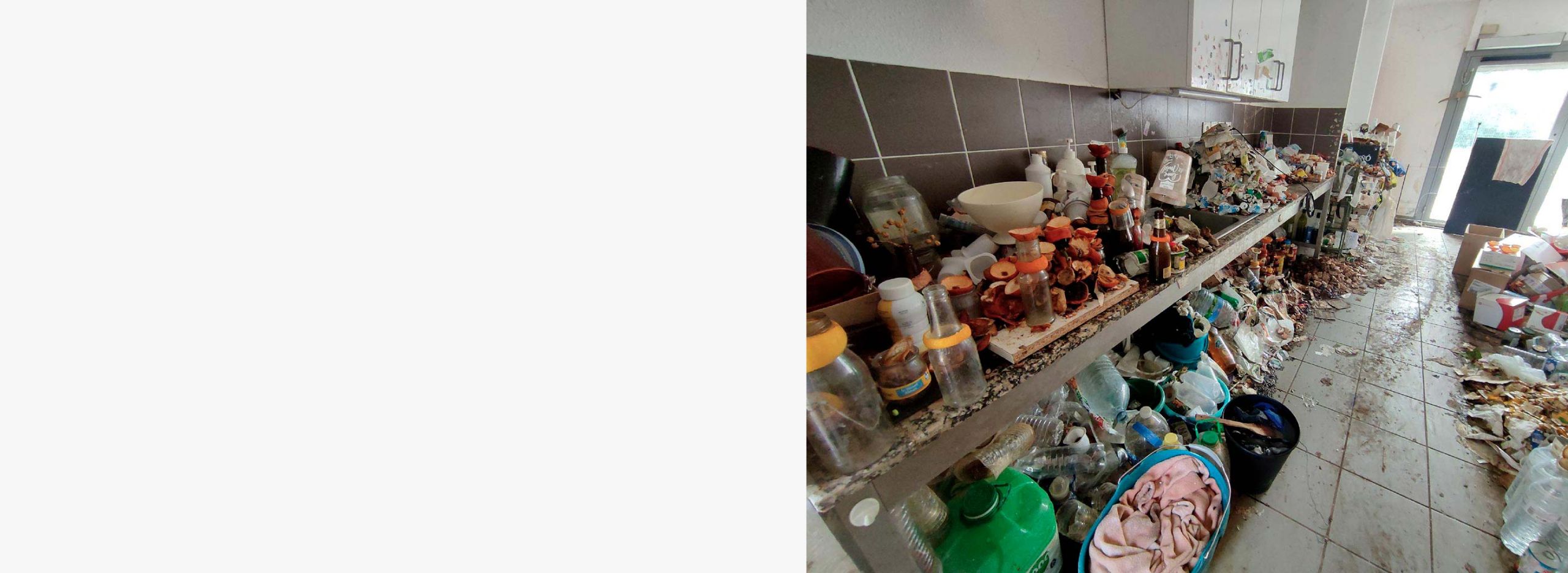

Le cas particulier du syndrome de Diogène

Lorsqu’un locataire est atteint du syndrome de Diogène, caractérisé par une accumulation massive d’objets ou de déchets, la salubrité du logement est compromise. Bien que cette situation relève d’un trouble psychologique, elle entraîne des conséquences juridiques : mise en demeure, intervention des services d’hygiène de la ville de Paris, voire résiliation du bail en cas de danger pour l’immeuble.

Les procédures en cas de logement insalubre à Paris

Définition et constat

Un logement est déclaré insalubre lorsqu’il présente un danger pour la santé de ses occupants ou du voisinage. Les critères d’insalubrité concernent la ventilation, l’humidité, la stabilité du bâtiment, la présence de nuisibles ou encore l’absence d’équipements essentiels.

Le constat est généralement établi par l’ARS, qui peut être saisie par le locataire, le voisinage, ou même le bailleur.

L’arrêté d’insalubrité

Lorsque l’ARS confirme l’insalubrité, un arrêté préfectoral est pris. Celui-ci peut être remédiable (le propriétaire doit réaliser des travaux dans un délai fixé) ou irrémédiable (le logement est déclaré inhabitable). Dans tous les cas, le bailleur doit reloger le locataire temporairement ou définitivement, selon la situation.

Les sanctions

Si le bailleur ne respecte pas ses obligations, il s’expose à :

la suspension du paiement des loyers jusqu’à la mise en conformité ;

des sanctions financières ;

la résiliation forcée du bail.

À l’inverse, si l’insalubrité provient d’un comportement du locataire (accumulation extrême, défaut d’entretien volontaire), celui-ci peut être tenu pour responsable et risquer une expulsion.

Sécurité et santé publique à Paris

Les enjeux urbains

À Paris, où de nombreux immeubles datent d’avant 1949, les problèmes liés au plomb, à l’humidité et aux installations vétustes sont fréquents. Selon l’INSEE, une partie significative du parc immobilier locatif présente des signes de dégradation avancée, accentuant le risque d’insalubrité.

Les dispositifs de protection

La Ville de Paris a mis en place plusieurs dispositifs :

un observatoire de l’habitat indigne ;

des campagnes de dépistage du saturnisme infantile lié au plomb ;

un service d’hygiène et de santé environnementale qui intervient en cas de signalement.

Ces mesures visent à protéger non seulement les occupants, mais aussi la collectivité, car un logement insalubre peut avoir des conséquences sanitaires collectives (propagation de nuisibles, maladies respiratoires, infections).

Les recours possibles pour les locataires et bailleurs

Pour les locataires

Un locataire confronté à un logement insalubre dispose de plusieurs recours :

envoyer une mise en demeure au bailleur ;

saisir la commission départementale de conciliation ;

porter l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris ;

alerter la mairie ou l’ARS.

Pour les bailleurs

Un bailleur confronté à un locataire qui rend le logement insalubre peut :

engager une procédure en justice pour manquement aux obligations d’entretien ;

demander la résiliation du bail ;

solliciter l’intervention des services sociaux si la situation relève d’un trouble psychologique (cas de Diogène).

Un équilibre fragile entre droit au logement et protection de la santé

La relation entre bailleur et locataire repose sur un principe simple : le droit fondamental à un logement digne et salubre. Mais dans une ville dense et ancienne comme Paris, les situations de logements insalubres ou encombrés nécessitent une vigilance accrue.

Bailleurs et locataires ont chacun des obligations précises. Lorsqu’elles ne sont pas respectées, des mécanismes légaux et administratifs existent pour rétablir la sécurité et la salubrité, toujours avec en toile de fond l’intérêt général et la protection de la santé publique.

Sources

INSEE, statistiques sur le parc de logements anciens et dégradés à Paris.

Code de la construction et de l’habitation.

Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

Décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent.

Publications de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France.

Études académiques sur l’habitat insalubre et les syndromes d’accumulation pathologique.

- Créé le .

- Vues : 39