Sécurité incendie et salubrité dans les logements : cadre légal et enjeux liés au syndrome de Diogène à Paris

La sécurité des logements et leur salubrité sont deux piliers essentiels de la santé publique et de la protection des habitants. À Paris, où la densité urbaine et la typologie du bâti accentuent certains risques, ces problématiques deviennent particulièrement sensibles lorsqu’il s’agit de situations extrêmes comme celles liées au syndrome de Diogène. Comprendre les enjeux, les obligations légales et les responsabilités de chacun est indispensable pour prévenir les drames humains et garantir un cadre de vie digne.

Comprendre le syndrome de Diogène et son impact sur la salubrité

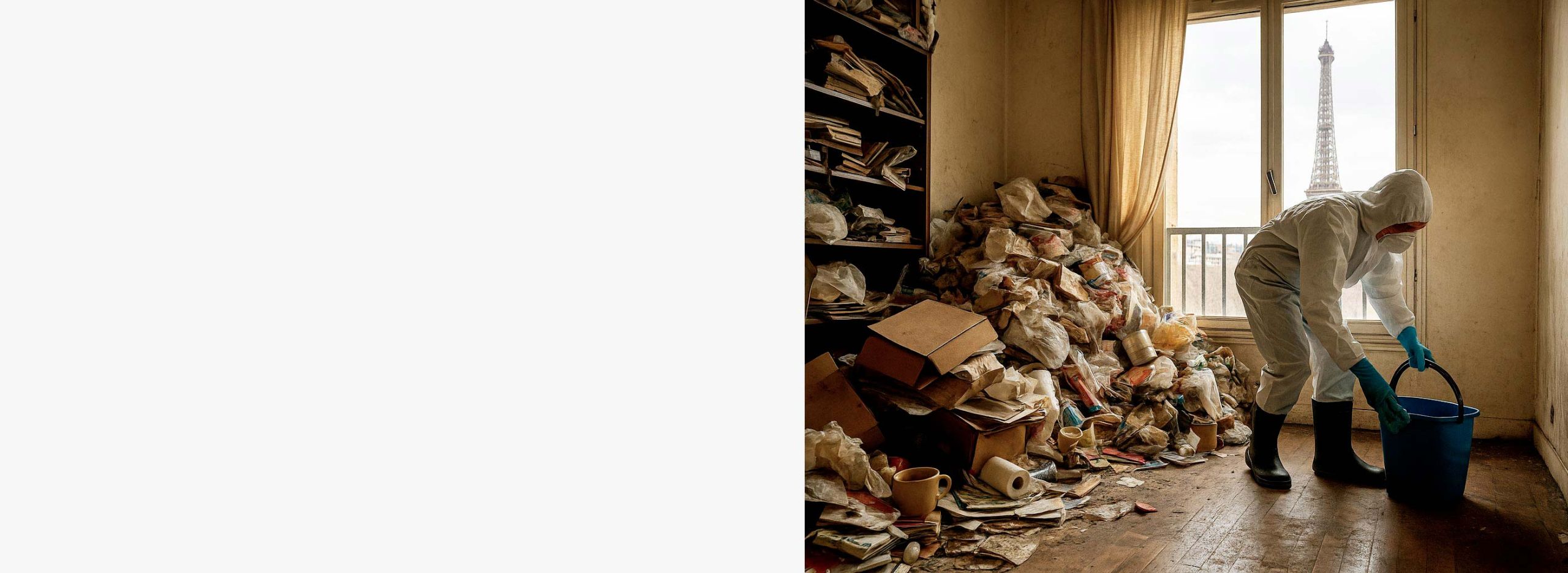

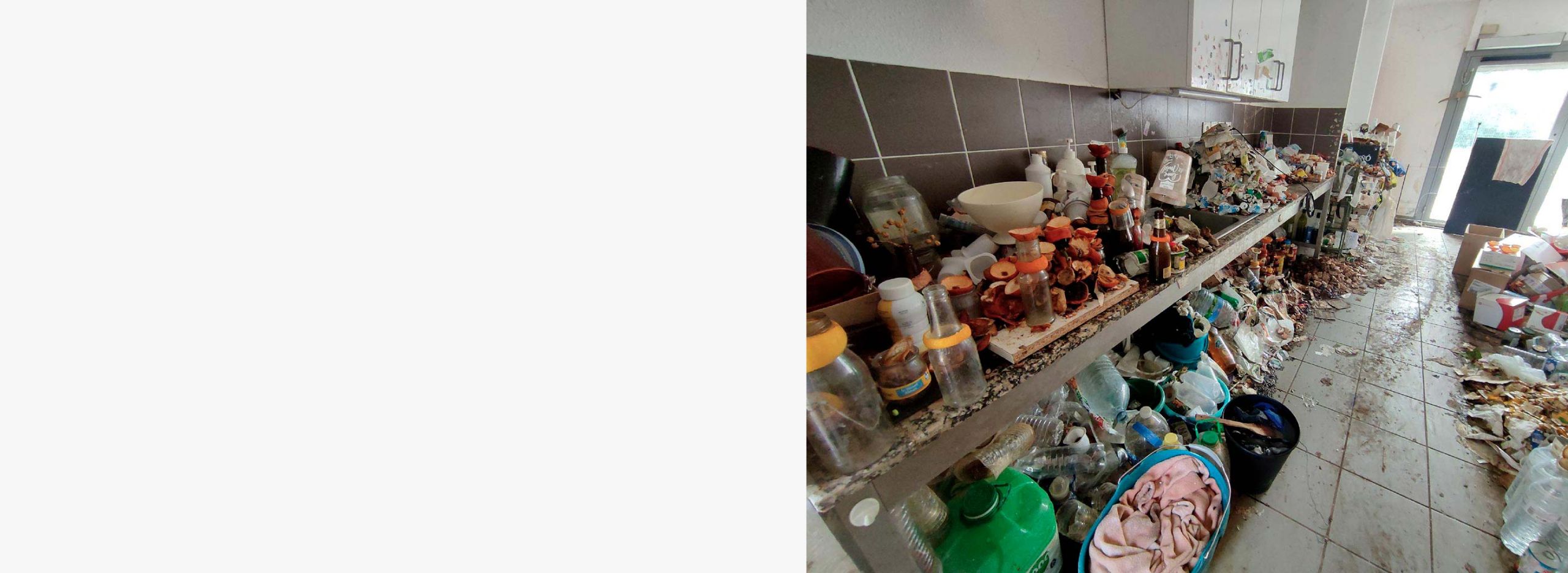

Le syndrome de Diogène est un trouble comportemental caractérisé par une accumulation compulsive d’objets et de déchets, un refus de tout entretien du logement et parfois un isolement social marqué. À Paris, ces situations entraînent rapidement des conséquences graves sur la salubrité des appartements et la sécurité incendie :

Accumulation massive d’encombrants et de détritus qui obstruent les sorties et favorisent les risques de propagation du feu.

Présence de matières hautement inflammables comme le papier, le carton, les tissus ou encore les plastiques.

Dégradation sanitaire due à l’humidité, aux moisissures, aux nuisibles (rats, cafards, puces), qui compromet la salubrité des logements et menace la santé publique.

Au-delà de la personne atteinte, l’environnement immédiat, notamment les voisins dans un immeuble parisien souvent ancien et à forte promiscuité, se retrouve impacté.

Le cadre légal de la salubrité des logements en France et à Paris

Le droit au logement décent

Le Code de la construction et de l’habitation (CCH) définit le logement décent comme un espace ne mettant pas en danger la santé ou la sécurité de ses occupants. L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 impose au bailleur de fournir un logement conforme aux normes de salubrité. En cas de situation insalubre, le locataire peut saisir les autorités administratives ou judiciaires.

La notion d’insalubrité

Un logement est déclaré insalubre lorsqu’il présente des risques pour la santé des habitants ou des tiers. À Paris, l’Agence régionale de santé (ARS) peut être saisie pour constater l’insalubrité et imposer des mesures correctives. Le maire peut également engager une procédure d’arrêté d’insalubrité, obligeant le propriétaire ou l’occupant à réaliser les travaux nécessaires.

Responsabilité du propriétaire et du locataire

Propriétaire : il a l’obligation de garantir la décence et la sécurité du logement.

Locataire : il doit user du logement paisiblement et l’entretenir. Dans les cas de Diogène, l’absence d’entretien et les accumulations peuvent entraîner la rupture du bail pour manquement aux obligations.

Sécurité incendie et syndrome de Diogène : une menace réelle

Risques accrus dans les appartements parisiens

Les appartements parisiens, souvent anciens et à la structure en bois, sont particulièrement vulnérables aux incendies. Dans un logement encombré par des tonnes de papiers et d’objets, le feu se propage à une vitesse fulgurante. Les issues de secours sont fréquemment obstruées, rendant l’évacuation impossible.

Rôle des pompiers et des services municipaux

Lorsqu’une situation est signalée, les services de secours interviennent parfois avec difficulté en raison du manque d’accès. Les pompiers doivent évaluer le risque et peuvent demander un relogement temporaire si la sécurité du voisinage est compromise. La mairie de Paris, via ses services d’hygiène et de santé, engage des procédures pour faire respecter les normes.

Procédures administratives et judiciaires en cas de logement insalubre

Signalement : tout voisin, syndic ou professionnel de santé peut signaler une situation préoccupante.

Constatation : l’ARS ou la mairie dépêche une inspection pour constater l’état des lieux.

Arrêté d’insalubrité : un document officiel obligeant à entreprendre des travaux ou à évacuer les lieux.

Mesures d’urgence : si la sécurité incendie est menacée, une interdiction d’habiter peut être prononcée immédiatement.

Ces procédures s’inscrivent dans une volonté de protéger non seulement la personne atteinte mais également l’ensemble des habitants de l’immeuble.

Les enjeux de santé publique liés à la salubrité

Un appartement insalubre ne constitue pas seulement un danger individuel. Les conséquences s’étendent à l’échelle collective :

Propagation des nuisibles : rats, punaises de lit, blattes circulent d’un logement à l’autre.

Pollution de l’air intérieur : moisissures et poussières dégradent la qualité de l’air et favorisent l’asthme et les allergies.

Risques d’épidémies : certaines accumulations de déchets biologiques favorisent le développement de bactéries et champignons pathogènes.

À Paris, où les immeubles anciens sont parfois vétustes, ces risques sont amplifiés et nécessitent une vigilance accrue.

Le rôle des acteurs institutionnels

Mairie de Paris : elle agit par le biais de ses services d’hygiène et de salubrité, souvent alertés par les syndics ou les voisins.

ARS Île-de-France : responsable des constats sanitaires et de la mise en place de mesures correctives.

Préfecture de police : intervient lorsque la sécurité publique est engagée, notamment en cas de menace incendie.

Tribunal judiciaire : compétent pour trancher les litiges entre bailleurs et locataires.

Prévenir et gérer les situations extrêmes

Prévention

La prévention passe par la sensibilisation, la vigilance des proches et la détection précoce des comportements à risque. Les médecins traitants, assistants sociaux et voisins ont un rôle d’alerte essentiel.

Accompagnement social et médical

Le syndrome de Diogène est souvent lié à des pathologies psychiatriques (dépression, troubles obsessionnels, démence). La prise en charge nécessite une coordination entre médecins, services sociaux et institutions locales.

Interventions d’urgence

Lorsque la sécurité est menacée, une intervention rapide et coordonnée est nécessaire pour protéger l’occupant et les tiers. La désinfection, la dératisation et la remise aux normes de salubrité sont ensuite imposées par la loi.

Études statistiques et données

Selon l’INSEE, près de 3,5 % des logements français présentent des critères de non-décence, ce qui correspond à environ 1 million de logements. À Paris, la densité de population et l’ancienneté du parc immobilier aggravent cette proportion. Des études académiques montrent que le syndrome de Diogène touche principalement des personnes âgées isolées, mais pas exclusivement. Les conséquences sociales et sanitaires entraînent un coût important pour la collectivité, notamment en interventions médicales et en relogements d’urgence.

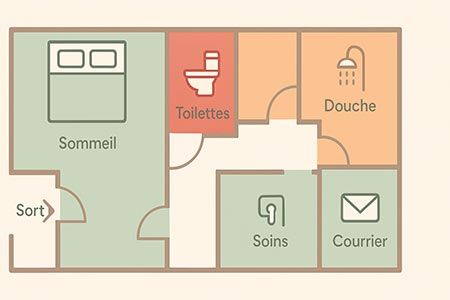

Procédures légales pas à pas en cas de logement insalubre à Paris

Lorsqu’un logement présente des risques pour la santé ou la sécurité, la loi prévoit un enchaînement de démarches claires. Voici les principales étapes, adaptées au contexte parisien où la densité urbaine renforce l’urgence des interventions.

Étape 1 : Le signalement

Toute personne témoin d’une situation préoccupante peut alerter les autorités. Les voisins, syndics, médecins ou travailleurs sociaux peuvent saisir l’Agence régionale de santé (ARS) ou les services municipaux d’hygiène de la Ville de Paris.

Exemple : dans un arrêt du Tribunal administratif de Paris (2018), un voisin avait signalé une accumulation de déchets entraînant une invasion de nuisibles. L’ARS a constaté l’insalubrité et imposé une mise en conformité.

Étape 2 : L’enquête et le constat

L’ARS ou les services municipaux se rendent sur place pour établir un rapport détaillé. Ce document mentionne les risques identifiés : humidité, amoncellement d’objets, danger incendie, nuisibles.

Exemple : la Cour d’appel de Paris (2016) a confirmé un constat d’insalubrité malgré la contestation du propriétaire, en considérant que l’absence de chauffage et l’humidité chronique mettaient directement en péril la santé des occupants.

Étape 3 : L’arrêté préfectoral ou municipal

Si l’insalubrité est avérée, un arrêté est pris. Celui-ci peut être remédiable (obligation de travaux) ou irrémédiable (interdiction d’habiter). L’arrêté est notifié au propriétaire et au locataire.

Exemple : dans un jugement du Tribunal judiciaire de Paris (2020), un propriétaire a été contraint de reloger son locataire pendant la durée des travaux imposés par un arrêté préfectoral.

Étape 4 : Suivi et exécution des mesures

Le propriétaire doit effectuer les travaux dans les délais prescrits. En cas de non-respect, la préfecture peut engager une exécution d’office et réclamer les frais.

Exemple : la Ville de Paris a obtenu en 2019 la condamnation d’un propriétaire récalcitrant, avec saisie des loyers, pour financer les travaux imposés.

Étape 5 : Conséquences juridiques et financières

Le propriétaire peut voir sa responsabilité civile et pénale engagée.

Le locataire peut obtenir une réduction ou suspension de loyer.

Les assurances peuvent refuser de couvrir un sinistre (incendie, dégât des eaux) si l’insalubrité était connue et non traitée.

Ces étapes démontrent la rigueur de l’encadrement légal et la nécessité pour toutes les parties (occupants, bailleurs, syndics) de réagir rapidement.

Le nettoyage après incendie et dégâts des eaux à Paris

Au-delà des obligations légales, les situations de sinistre comme un incendie ou un dégât des eaux nécessitent une intervention technique spécifique. À Paris, où les immeubles sont souvent mitoyens et anciens, les conséquences peuvent être graves.

Après un incendie : les murs et plafonds sont imprégnés de suie et de fumées toxiques, les installations électriques doivent être sécurisées, et l’air intérieur peut rester dangereux pour la santé sans assainissement.

Après un dégât des eaux : l’humidité provoque moisissures et affaiblissement des structures. Sans séchage professionnel, le logement reste insalubre et vulnérable aux risques sanitaires.

L’entreprise Diogène Paris, spécialisée dans les interventions après sinistre, propose des solutions adaptées pour remettre en état les logements. Les équipes prennent en charge le débarras des matériaux endommagés, la désinfection, l’assainissement de l’air, le nettoyage en profondeur et la remise en sécurité des espaces. Cela permet non seulement de restaurer les lieux mais aussi de prévenir des complications futures comme la prolifération de champignons ou les risques électriques liés à l’humidité.

La salubrité et la sécurité incendie des logements à Paris reposent sur un cadre légal précis et sur une vigilance partagée. Les procédures pas à pas, renforcées par la jurisprudence parisienne, démontrent que la loi protège aussi bien les habitants que le voisinage. Les sinistres, tels qu’incendies ou dégâts des eaux, ajoutent une dimension supplémentaire où l’expertise technique devient indispensable. À travers l’exemple du syndrome de Diogène ou d’un logement sinistré, il apparaît clairement que la combinaison entre action publique, cadre légal et interventions spécialisées est la clé pour garantir un cadre de vie sûr et digne.

Sources

INSEE, statistiques sur le logement en France

Code de la construction et de l’habitation

Études universitaires sur le syndrome de Diogène (revues de psychiatrie et santé publique)

- Créé le .

- Vues : 121