Impact humain et social du Diogène

Le syndrome de Diogène est souvent résumé à des images d’appartements encombrés ou d’hygiène dégradée. Cette vision réductrice occulte l’essentiel : derrière chaque situation, il y a une personne, une histoire de vie, des relations parfois abîmées et un environnement qui n’a pas su ou pu offrir les bons appuis au bon moment. Le terme recouvre un ensemble de signes cliniques et sociaux qui dépassent la seule accumulation d’objets. Les travaux cliniques en gériatrie décrivent un tableau fait de retrait social, d’incurie, d’insalubrité parfois sévère, d’absence de demande d’aide et de rapport complexe aux objets, au corps et aux autres. Le diagnostic est clinique et la grande variabilité des tableaux explique des retards fréquents dans le repérage et l’accompagnement.

L’objectif de cet article est d’éclairer l’impact humain et social du Diogène, sans stigmatiser ni réduire les personnes à leur logement. Le propos est informatif, utile et centré sur l’expérience vécue, afin d’aider les proches, voisins, professionnels et décideurs à mieux comprendre, mieux agir et mieux coopérer.

Ce que recouvre le terme : repères cliniques et sociaux

Le Diogène n’est pas une simple équation accumulation égale trouble. Certaines personnes accumulent sans altérer le fonctionnement du domicile ni rompre le lien social, d’autres vivent un isolement massif sans encombrement notable. Dans les formes dites sévères, on observe une intrication de facteurs : incapacité ou refus d’éliminer des objets, hygiène personnelle dégradée, squalor domestique, évitement des soins, difficultés à faire appel à l’entourage ou aux institutions. Les cliniciens insistent sur un critère central, l’absence de demande d’aide malgré des besoins majeurs, et sur trois rapports problématiques qui se renforcent mutuellement : aux choses, au corps, aux autres.

L’hétérogénéité est la règle. Certaines situations s’installent lentement après un deuil, une rupture ou un événement de santé. D’autres émergent sur un terrain neurocognitif fragile ou dans un contexte de précarité relationnelle. Le Diogène n’a pas de codage nosographique unique, ce qui explique une littérature longtemps dominée par des séries de cas et des approches pluridisciplinaires.

Le poids de l’isolement social : un terreau qui fragilise

En France, la part de personnes vivant seules progresse avec l’âge. En 2022, une proportion notable de personnes de 15 ans ou plus vit seule, et près d’une personne de 80 ans ou plus sur deux réside seule, avec un écart marqué entre femmes et hommes lié aux parcours de vie et à l’espérance de vie. Ces chiffres ne décrivent pas le Diogène, mais ils éclairent le contexte de vulnérabilité relationnelle où peuvent émerger des situations complexes.

En Île-de-France, le vieillissement est moins marqué qu’au niveau national, mais le nombre absolu de seniors y est très élevé, avec des disparités territoriales fortes et des réseaux de proximité parfois distendus. Ce contraste, densité urbaine et solitude au domicile, rend plus visibles les tensions de voisinage, les alertes tardives et les signalements discontinus.

L’expérience vécue par les personnes : dignité, honte, évitement

Les témoignages cliniques décrivent des sentiments mêlés de honte, d’incompréhension et de méfiance qui alimentent l’évitement. Ne pas ouvrir, ne pas laisser entrer, différer chaque réponse devient une stratégie d’autoprotection. Le domicile, refuge et rempart, se charge d’objets, de souvenirs, d’inachevés qui finissent par obstruer les circulations et les liens. Le regard des autres, réel ou anticipé, pèse sur l’estime de soi et renforce l’isolement. La dignité ne disparaît pas : elle se cache, se défend maladroitement, se débat contre des injonctions qui paraissent intrusives.

La relation aux objets est souvent ambivalente. Ils rassurent, comblent des vides affectifs ou identitaires, matérialisent des projets remis à demain. Jeter devient impensable, parce que l’objet n’est pas seulement une chose : il est un souvenir, une trace de soi, un possible. L’intervention qui impose le vide sans travailler le sens peut heurter, raviver des traumas et compromettre l’alliance.

La santé physique et mentale : des risques cumulés

Plus les encombrements augmentent, plus les risques sanitaires s’accumulent : chutes, brûlures, intoxications, infestations, dénutrition silencieuse, difficultés d’accès aux traitements ou aux soins à domicile. Au-delà de la quantité d’objets, il est essentiel d’évaluer les risques concrets : accès aux issues, dégagement des sources de chaleur, stabilité des piles, circulation sur les escaliers, accès à l’eau et aux sanitaires. Les consensus interprofessionnels convergent vers un constat net : les risques d’incendie et d’entraves à l’évacuation figurent parmi les priorités absolues d’évaluation et de réduction du danger.

Du côté de la santé mentale, les tableaux sont variés. Des comorbidités sont fréquentes dans les situations de squalor sévère, comme des troubles neurocognitifs, des troubles liés à l’usage d’alcool ou des troubles psychotiques. Ce constat ne vaut pas pour tous et ne doit pas conduire à des raccourcis, mais il rappelle l’intérêt d’un bilan gériatrique et psychiatrique quand les signes le justifient, et d’un accompagnement coordonné.

Diogène et accumulation : ce qui distingue, ce qui relie

Le trouble d’accumulation compulsive est reconnu internationalement et étudié au-delà du champ gériatrique. Des travaux internationaux estiment sa prévalence autour de quelques pourcents de la population adulte, toutes tranches d’âge confondues. Cela ne signifie pas que ces personnes vivent des situations de Diogène : le Diogène est un tableau plus large où l’absence de demande d’aide, l’incurie et la désorganisation sociale jouent un rôle majeur. Ces données aident toutefois à situer l’accumulation pathologique comme phénomène de santé publique qui, lorsqu’il se combine à un isolement, à un habitat contraint ou à une perte d’autonomie, peut basculer vers des situations dangereuses.

Répercussions sur les proches et les aidants : charge émotionnelle et impuissance apprise

Les familles et amis oscillent souvent entre inquiétude, exaspération et culpabilité. Tenter d’aider sans être autorisé à entrer use le lien. Les injonctions directes à jeter produisent des conflits. L’épuisement moral vient d’une boucle paradoxale : plus on presse, plus l’autre se ferme, plus la situation semble inextricable. Reconnaître l’expérience des aidants, leur offrir des espaces de soutien et des médiations, fait partie intégrante d’une réponse humaine au Diogène.

Quelques repères de communication utiles émergent de la pratique clinique : viser des objectifs concrets et négociés, partir de ce qui compte pour la personne, éviter la confrontation frontale, proposer des choix, valider les émotions, respecter les rythmes. On privilégie des micro-changements visibles et mesurables, qui rétablissent la circulation et la sécurité sans imposer d’emblée une transformation totale.

Voisinage et copropriété : entre nuisances, inquiétudes et cohabitation

En habitat collectif, des odeurs, nuisibles ou encombrements sur parties communes peuvent créer des tensions et des risques partagés. Les voisins n’ont pas à diagnostiquer ni à intervenir à la place des institutions, mais ils peuvent jouer un rôle d’alerte respectueux, documenté et proportionné, en sollicitant des médiations locales ou en signalant des situations dangereuses aux instances compétentes. Le défi éthique est constant : protéger sans humilier, agir sans exposer inutilement, maintenir la possibilité du lien.

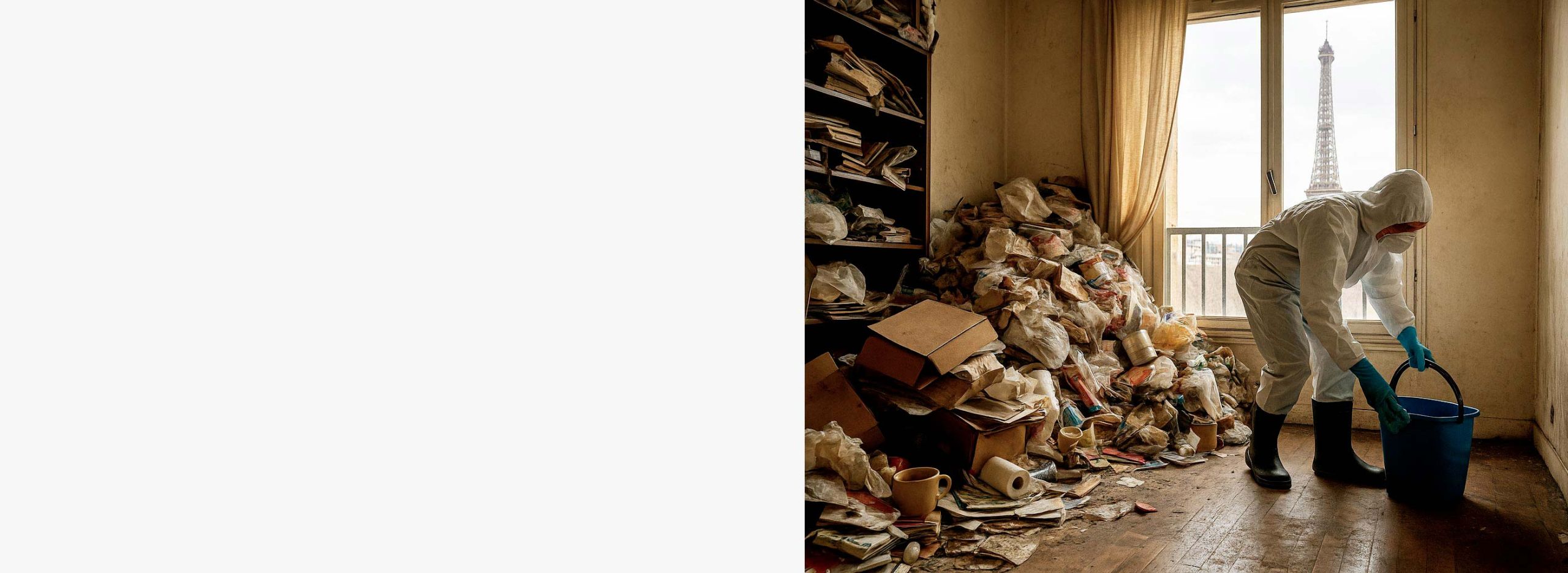

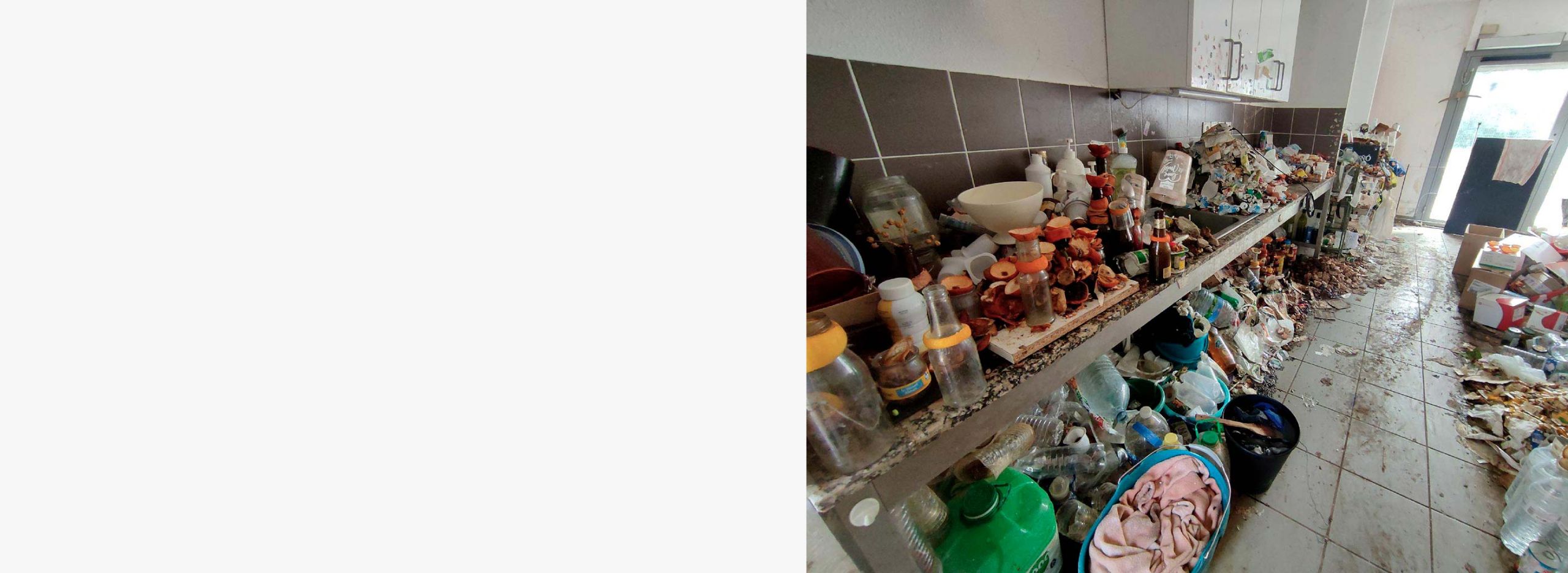

Le regard des médias et de la société : casser les clichés, protéger les personnes

Les représentations publiques du Diogène sont souvent sensationnalistes. Elles exposent des intérieurs en gros plan, parfois avec des détails intimes, et contribuent à fixer une image de personnes réduites à leur désordre. Une approche éthique privilégie la sobriété visuelle, l’anonymisation stricte, l’accord éclairé de la personne concernée et la contextualisation de la situation. Les mots pèsent : parler de personnes et non de cas, nommer des besoins plus que des manquements, éviter les qualificatifs humiliants.

Facteurs contributifs : trajectoires personnelles et contextes urbains

Le Diogène est rarement le produit d’une cause unique. On retrouve des trajectoires marquées par des pertes, des ruptures, des maladies chroniques, des fragilités économiques, des troubles anxieux ou dépressifs, des traits de personnalité qui rendent l’abandon des objets plus coûteux psychiquement. Les contextes urbains denses ajoutent des contraintes matérielles : petites surfaces, manque d’espaces de stockage, éloignement des proches, pression temporelle et professionnelle. Les services sociaux et de santé, sous tension, n’ont pas toujours la capacité d’approcher en douceur des personnes méfiantes, d’où des interventions tardives, souvent sous l’angle de l’urgence.

Santé publique et collectivités : pourquoi une réponse organisée est nécessaire

Quand une situation de Diogène devient dangereuse, les conséquences dépassent le seul logement. Risque d’incendie pour les voisins et les équipes d’intervention, exposition professionnelle pour les intervenants à domicile, dégradation du bâti et coûts indirects pour les bailleurs et copropriétés, désorganisation des soins. Une approche collective de l’habitat indigne et des environnements domestiques à risque s’appuie sur des circuits de signalement, des inspections coordonnées et une gradation des réponses. L’enjeu n’est pas de sanctionner d’emblée, mais d’articuler protection des personnes, sécurité collective et respect des droits.

Éthique et droits : autonomie, consentement, protection

Entre protection et autonomie, la ligne est fine. Le droit au respect du domicile, le secret médical, la protection des données et la liberté de mode de vie sont des principes forts. Mais ils cohabitent avec des obligations de sécurité et de salubrité lorsque la vie de la personne, celle de voisins ou des intervenants est en jeu. L’intervention éthique cherche l’alliance et le consentement, recourt à la contrainte seulement en cas de danger grave et imminent, et garde la proportionnalité comme boussole.

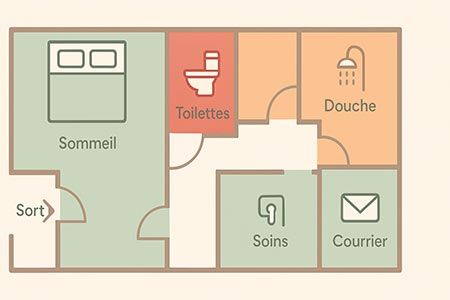

Évaluer sans humilier : principes pour une visite à domicile

Une visite respectueuse commence par expliciter la raison de la venue, obtenir l’accord, clarifier ce qui sera observé et la façon dont l’information sera utilisée. On privilégie des repères concrets et non stigmatisants : peut-on ouvrir les portes et circuler sans danger, accéder aux sanitaires, préparer ou réchauffer un repas, atteindre un lit, faire entrer des secours. Des check-lists interprofessionnelles et une approche de réduction des risques aident à sécuriser en priorité ce qui peut menacer la vie.

Coopérer pour agir : la force des réseaux pluridisciplinaires

Aucune discipline n’emporte à elle seule la compréhension et la solution. Les situations de Diogène bénéficient de coopérations réelles entre médecins généralistes, gériatres, psychiatres, travailleurs sociaux, services de prévention incendie, services d’hygiène, bailleurs, associations d’aide, médiateurs de voisinage, et parfois autorités locales. Les équipes mobiles à domicile, lorsqu’elles existent, aident à créer le premier pont, à réduire la défiance et à poser des jalons de sécurité. La coopération n’est pas un slogan : elle repose sur des protocoles partagés, un langage commun et une répartition claire des rôles.

Petits pas, grands effets : un accompagnement centré sur le sens

La priorité n’est pas d’imposer un intérieur parfait mais de restaurer des fonctions vitales et des espaces de vie. On commence souvent par sécuriser les issues et les sources de chaleur, libérer un passage, rétablir l’accès au lit et aux sanitaires, neutraliser un foyer d’insalubrité. Chaque action s’accompagne d’un travail sur le sens, pour que la personne reste auteure de ses décisions. Les micro-réussites entretiennent l’alliance et rendent possible la suite.

Repérage par l’entourage : signaux d’alerte et premiers gestes

Quelques signes doivent alerter l’entourage sans déclencher d’emblée des injonctions : odeurs persistantes non expliquées, déchets visibles aux abords, encombrements qui empêchent de circuler, boîtes aux lettres saturées, isolement inhabituel, refus systématique d’ouvrir, signes de troubles cognitifs ou de dénutrition. Les premiers gestes sont simples : proposer une visite conviviale, parler de sécurité plutôt que de propreté, suggérer un rendez-vous médical, orienter vers des structures de proximité, rechercher une médiation. La patience et la cohérence des intervenants protègent la relation.

Le risque incendie : comprendre, prévenir, prioriser

Dans un domicile très encombré, la chaleur s’accumule près des sources d’ignition, les fils comprimés chauffent, les issues se bloquent et l’évacuation devient périlleuse. Les équipes qui travaillent sur ces situations convergent sur un principe de prudence : évaluer d’abord la sécurité incendie et la mobilité dans le logement, puis planifier étape par étape la réduction des risques et des densités d’objets autour des zones critiques. Les approches de réduction des risques montrent qu’on peut sauver des vies sans exiger une transformation instantanée.

Spécificités parisiennes : densité, ancienneté du bâti et diversité des situations

Paris combine un parc ancien, des surfaces réduites et une forte densité de voisinage. Ces éléments amplifient les tensions lorsque des situations de Diogène se déclarent. Les données démographiques montrent aussi une part non négligeable de personnes âgées vivant seules dans la capitale, ce qui renforce la nécessité de solutions locales, souples et coordonnées entre santé, social, habitat et sécurité.

Ce que la recherche nous apprend et ce qu’elle ne dit pas

La recherche sur le Diogène progresse, mais elle reste hétérogène, avec peu de cohortes, des définitions variables et des biais de repérage. Les travaux sur le squalor sévère rappellent l’importance d’un bilan neurocognitif et d’un regard interdisciplinaire, tout en soulignant des résultats d’intervention parfois modestes lorsque l’alliance fait défaut. C’est un appel à concevoir des parcours patients qui respectent les choix, réduisent les risques et soutiennent les proches.

Conseils pratiques pour les personnes concernées

Chercher un appui bienveillant dans le cercle de confiance, même modeste

Commencer par sécuriser une pièce ou un passage, l’important est de démarrer

Consigner les petites avancées pour garder la motivation

Accepter des visites courtes et régulières plutôt qu’une grande intervention unique

Prioriser la sécurité : dégager autour des plaques de cuisson, radiateurs et issues, vérifier les rallonges et multiprises, stabiliser les piles à hauteur d’épaule

Conseils pratiques pour les proches et voisins

Parler de sécurité, de confort et de santé plutôt que de propreté ou de normes

Demander la permission, proposer des choix simples, respecter les refus et revenir plus tard

Documenter les situations dangereuses sans diffuser d’images ni exposer la personne

Solliciter une médiation de proximité et orienter vers les acteurs sanitaires et sociaux du territoire

Préserver votre propre équilibre : partager avec d’autres aidants, poser un cadre, éviter les face-à-face épuisants

Cap sur la coopération locale : qui peut aider

Selon les territoires, plusieurs acteurs peuvent contribuer à la sécurité et au lien : médecins traitants, centres médico-psychologiques, équipes mobiles, travailleurs sociaux, services de prévention des risques et d’hygiène, bailleurs, associations d’entraide ou de médiation. Les agences régionales de santé publient des ressources utiles sur l’habitat indigne et la coordination des inspections, avec des guides de bonnes pratiques à destination des collectivités et des professionnels. Ces outils ont pour but d’agir sans stigmatiser et de protéger sans déposséder.

Synthèse : une approche humaine, progressive et coordonnée

Le Diogène n’est pas une étiquette. C’est la rencontre, parfois brutale, entre une personne en difficulté, un logement devenu peu sûr, et un entourage désemparé. L’impact humain et social tient autant à la souffrance invisible qu’aux risques bien tangibles. La réponse la plus efficace est souvent la plus simple et la plus patiente : comprendre avant d’agir, sécuriser avant de transformer, coopérer avant de contraindre, soutenir avant d’exiger. En plaçant la personne au centre, en respectant ses choix et son rythme, et en fixant des objectifs de sécurité partagés, on fait baisser les risques, on restaure des espaces de vie et on ouvre des perspectives.

Références et ressources

Insee, Personnes vivant seules selon l’âge et le sexe, séries 1990 à 2022, mise à jour 2025

Insee, Vieillissement et isolement en Île-de-France, publication régionale 2023

Revue de gériatrie, Synthèse clinique du syndrome de Diogène et revue de littérature

Journal of Community Health, Consensus interprofessionnel sur les risques sanitaires prioritaires dans les logements encombrés

International Psychogeriatrics, Severe domestic squalor, revue des comorbidités et des issues d’intervention

Agence régionale de santé Île-de-France, Habitat indigne, repères de coordination territoriale

Méta-analyse internationale, Prévalence du trouble d’accumulation compulsive dans la population générale adulte

- Créé le .

- Vues : 126