Risques sanitaires et sécurité d'un logement Diogène

Vivre dans un logement marqué par le syndrome de Diogène n'est pas seulement une question d'ordre ou d'esthétique. C'est d'abord une question de santé et de sécurité, pour la personne concernée comme pour son entourage. Cet article propose une lecture claire, centrée sur l'humain, des risques sanitaires et des enjeux de sécurité dans un appartement ou une maison fortement encombrés et dégradés. Il s'adresse aux proches, aux voisins, aux syndics, aux propriétaires bailleurs et à toute personne qui cherche à comprendre, sans juger ni stigmatiser.

Comprendre ce que recouvre l'expression logement Diogène

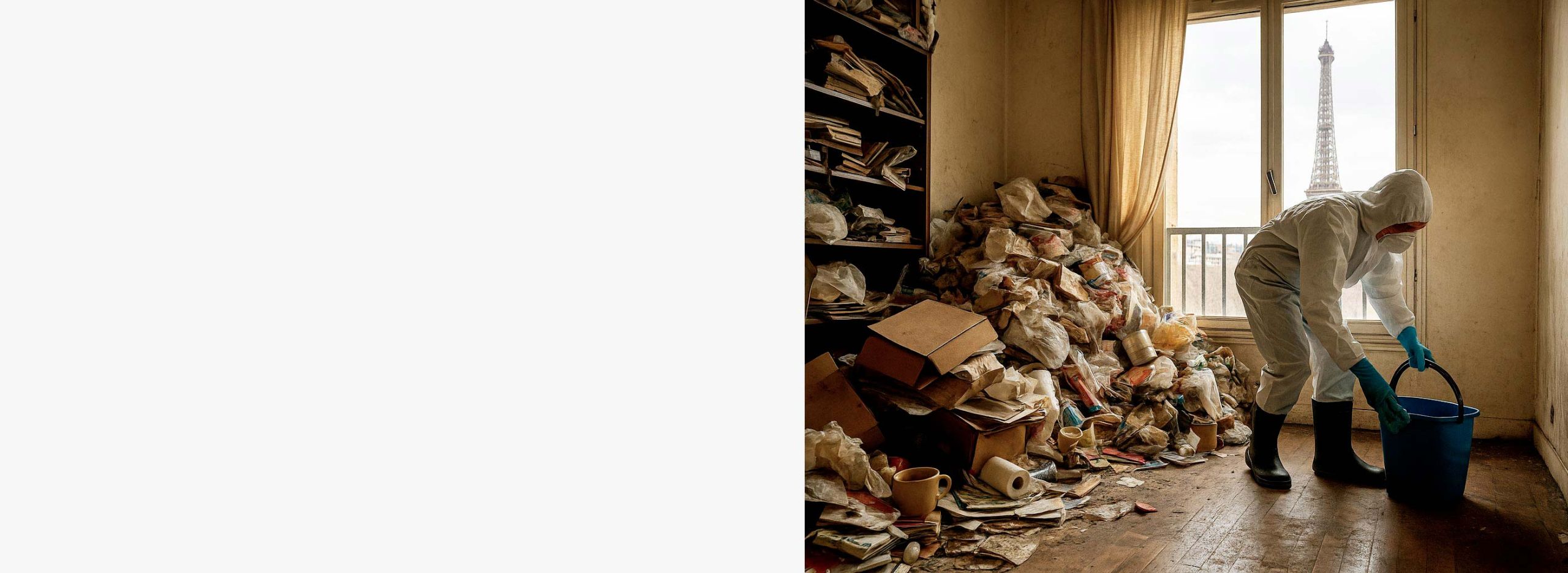

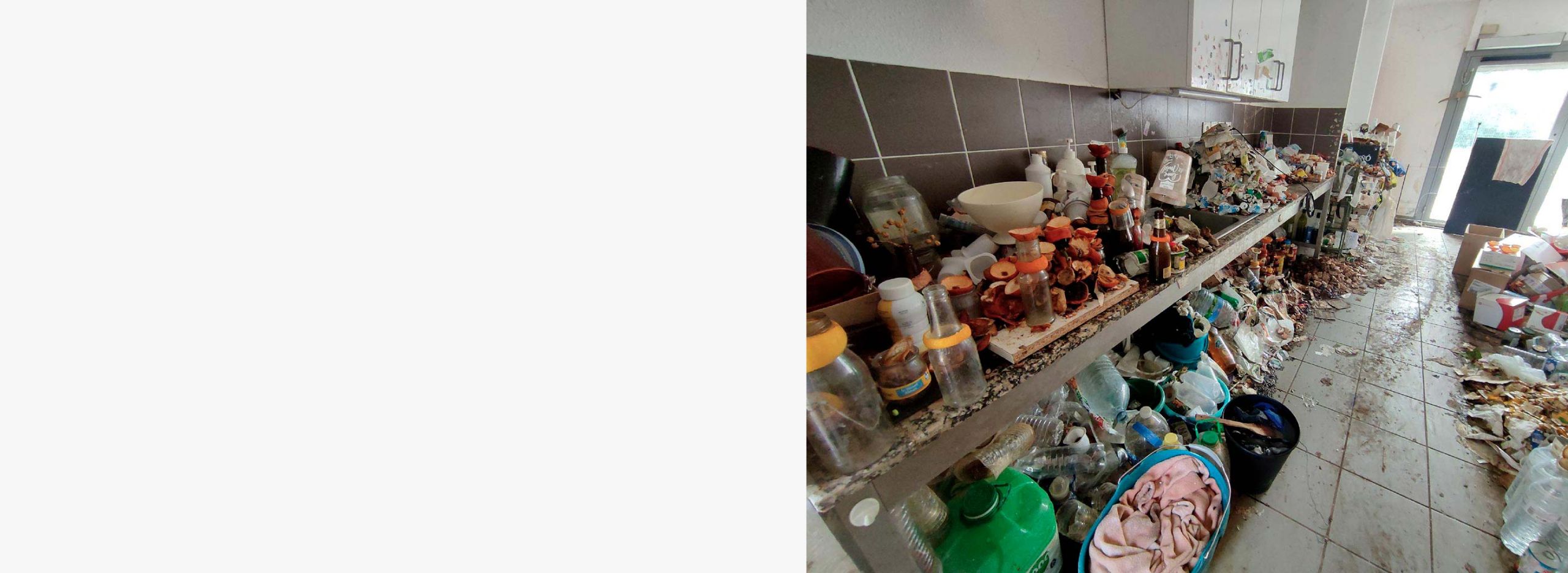

Le terme logement Diogène désigne un habitat où s'accumulent, sur une longue période, des objets, des déchets, des sacs, des emballages, de vieux journaux, parfois des aliments périmés ou des excréments d'animaux, au point d'entraver la circulation et d'empêcher l'entretien courant. Ce tableau s'accompagne fréquemment d'un retrait social, d'un refus de l'aide extérieure et d'un manque d'hygiène personnelle et domestique. Il ne faut pas confondre systématiquement ce tableau avec la syllogomanie, qui désigne le trouble de l'accumulation compulsive. Les deux situations peuvent se recouper, sans être toujours identiques.

Le logement devient alors un milieu clos, saturé d'objets, mal aéré, où les équipements sanitaires, électriques ou de cuisson ne sont plus utilisés correctement. Ce contexte favorise l'apparition de risques concrets, parfois invisibles au premier regard, mais qui s'aggravent avec le temps.

Les risques biologiques et chimiques les plus courants

Prolifération microbienne et qualité de l'air intérieur

Dans un volume encombré, la circulation de l'air est limitée, les nettoyages sont rares et l'humidité peut s'installer. Ce cocktail augmente la charge microbienne de l'environnement intérieur. Les moisissures se développent derrière les piles d'objets qui bloquent les murs froids et limitent le séchage des surfaces. Les spores de moisissures, certaines particules organiques et les allergènes s'accumulent et aggravent rhinites, asthme, bronchites chroniques et irritations oculaires. Des bioaérosols issus de déchets alimentaires en décomposition, de litières d'animaux ou de textiles humides dégradent encore la qualité de l'air.

À l'échelle du quotidien, cela se traduit par une toux persistante, des maux de tête, une fatigue inhabituelle, un essoufflement à l'effort, des irritations de la peau et des yeux. Chez les personnes fragiles, enfants et personnes âgées en tête, ces symptômes peuvent s'aggraver rapidement.

Odeurs, ammoniac et composés irritants

Les urines d'animaux, les aliments en putréfaction et les déchets fermentescibles dégagent de l'ammoniac et d'autres composés volatils irritants. À des concentrations suffisamment élevées dans un espace peu ventilé, ces substances irritent les voies respiratoires et les muqueuses. Les tissus, moquettes et cartons saturés d'odeurs deviennent des réservoirs qui relarguent ces composés pendant des semaines.

Nuisibles et zoonoses

Les dépôts de denrées, d'emballages et de déchets créent un gîte et un couvert pour blattes, rongeurs et mouches. Outre les nuisances, ces espèces peuvent transporter des agents pathogènes responsables de gastroentérites, de dermatites ou d'infections plus sérieuses. Lorsqu'un grand nombre d'animaux de compagnie est présent dans un espace restreint, avec une hygiène déficiente, le risque de zoonoses augmente. Les puces, acariens et champignons cutanés se transmettent plus facilement, entraînant démangeaisons, lésions cutanées et surinfections.

Eau stagnante, plomberie et risques digestifs

Les points d'eau inutilisés, fuyards ou obstrués, les bassines d'eau conservées pour compenser des coupures, et les sanitaires dégradés constituent autant de niches microbiennes. L'eau stagnante peut être contaminée par des bactéries opportunistes. Boire une eau stockée longtemps dans un contenant impropre, ou utiliser des éponges et des torchons souillés, favorise diarrhées, vomissements et infections digestives.

Les risques mécaniques et domestiques

Chutes et traumatismes

Les amas d'objets occupent les circulations, dissimulent marches, câbles, coins de meubles, créent des marches improvisées. La personne se déplace en enjambant, trébuche et chute. Le risque est maximal la nuit, en cas de pièces obscurcies par des piles d'affaires, d'ampoules grillées ou d'accès à l'interrupteur obstrué. Les conséquences vont des entorses aux fractures, avec une perte d'autonomie qui renforce la difficulté à entretenir le logement.

Incendie, fumées et intoxications

L'encombrement multiplie les matières combustibles. Un défaut électrique, une bougie oubliée, une plaque de cuisson allumée, un radiateur d'appoint trop proche des piles d'objets suffisent à initier un départ de feu. Dans un logement encombré, la propagation est rapide, l'évacuation difficile et l'intervention des secours entravée par l'absence de chemin praticable. Même sans incendie, les fumées de cuisson mal ventilées, le monoxyde de carbone en cas d'appareil à combustion défectueux ou mal ventilé, et les solvants d'entretien utilisés sans précaution exposent à des intoxications.

Électricité, gaz et surcharges

Les rallonges multiples serpentant sous les piles, les prises surchargées, les fils dénudés ou coincés sous des objets lourds augmentent le risque de court-circuit. Les robinets de gaz inaccessibles, les tuyaux pliés ou endommagés, et l'absence de maintenance des appareils aggravent le risque d'explosion. À cela s'ajoutent les obstacles qui ralentissent l'accès au disjoncteur, au coupe-gaz et aux sorties.

Structure du bâtiment et charges anormales

Une accumulation extrême d'objets lourds peut dépasser la charge d'exploitation prévue des planchers. C'est rare mais possible dans des logements anciens à structure fragilisée. À minima, l'effet de charge se traduit par des fléchissements, des fissures et des plaintes de voisins pour bruits d'impact lorsque des piles s'effondrent.

Les risques pour la santé psychique et sociale

Le logement est le socle du bien-être et de l'identité. Lorsque l'habitat devient impraticable, la personne se replie, renonce à recevoir, évite les soins et se coupe des ressources sociales. La honte et l'isolement renforcent la difficulté à demander de l'aide. Les troubles anxieux, dépressifs ou cognitifs préexistants s'aggravent. Le sommeil est perturbé par les odeurs, les bruits de nuisibles et l'inconfort thermique. Cette spirale est l'une des raisons pour lesquelles l'intervention doit être graduée, respectueuse, et centrée sur la personne plus que sur l'apparence du logement.

Enjeux pour le voisinage et la copropriété

Les nuisibles se déplacent dans les gaines techniques et les parties communes. Les dégâts des eaux impactent l'étage inférieur. Les odeurs traversent les conduits et les fissures. Les voies d'évacuation communes encombrées par débordement d'affaires posent un risque collectif en cas d'évacuation du bâtiment. Les syndics et conseils syndicaux sont souvent sollicités tardivement, alors que les tensions de voisinage sont déjà fortes. Or, la médiation et l'information précoce aident à éviter la judiciarisation.

Cadre légal et responsabilités en France

La réglementation française distingue plusieurs situations. Un logement peut être qualifié d'insalubre par l'autorité compétente, ou de dangereux au titre du péril. L'insalubrité relève du Code de la santé publique et ouvre la voie à des arrêtés imposant des travaux, voire une interdiction d'habiter. La notion de logement décent, issue du décret de 2002, impose au bailleur de fournir un bien qui ne présente pas de risques manifestes pour la sécurité ou la santé des occupants. Les pouvoirs de police du maire permettent d'agir en cas d'accumulation d'objets dans les parties communes, d'encombrants obstruant les issues, ou de nuisances graves.

Pour les occupants, locataires ou propriétaires, la responsabilité de ne pas créer de troubles anormaux de voisinage s'applique. En pratique, les mairies, les services d'hygiène, les centres communaux d'action sociale et, à Paris, les services spécialisés, peuvent être saisis pour évaluer la situation et recommander des mesures. L'objectif n'est pas la sanction, mais la protection des personnes et la réduction des risques.

Signaux d'alerte repérables

Plusieurs indices appellent une attention bienveillante. Le courrier s'empile derrière la porte. Les déchets sont sortis rarement ou jamais. Des odeurs inhabituelles se dégagent sur le palier. La personne évite toute visite, refuse l'entrée aux techniciens, repousse les rendez-vous. Des bruits de déplacement d'objets lourds à des heures tardives se répètent. Des insectes apparaissent dans les parties communes. Aucun de ces signes ne suffit à lui seul, mais leur accumulation justifie d'engager un dialogue prudent et respectueux.

Principes d'intervention centrés sur la personne

Respect, consentement et confidentialité

La personne n'est pas un problème à résoudre, c'est un humain avec une histoire, des pertes, des contraintes et des peurs. L'approche la plus efficace commence par l'écoute, sans jugement. Obtenir un consentement éclairé pour chaque étape est essentiel. Expliquer les risques réels, concrets, immédiatement perceptibles aide davantage que les injonctions générales.

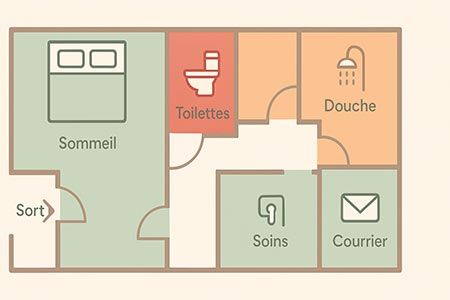

Objectifs de sécurité avant tout

Avant de penser grand ménage, l'objectif prioritaire est de réduire les risques critiques. Cela signifie créer un chemin d'évacuation depuis le lit jusqu'à la porte d'entrée, libérer l'accès aux fenêtres, sécuriser la zone de cuisson, rendre accessible le disjoncteur et le compteur de gaz, permettre l'ouverture complète de la porte. Ces gestes simples, réalistes, peuvent déjà sauver des vies.

Progressivité et seuils atteignables

Un désencombrement brutal, mené sans adhésion, se solde souvent par une rechute rapide, parfois plus grave. La progressivité, soutenue par un accompagnement social ou psychologique, donne de meilleurs résultats. Fixer des micro objectifs concrets, comme vider un évier pour récupérer l'usage de l'eau, libérer un mètre de couloir, nettoyer et remettre en service une plaque de cuisson, permet de regagner de l'autonomie et de la dignité.

Travail en réseau

Le médecin traitant, le psychiatre, l'infirmier, l'ergothérapeute, l'assistant social, le service d'hygiène de la ville, le bailleur, le syndic, les proches, chacun a une pièce du puzzle. La coordination évite les actions inutiles ou contreproductives. Pour les situations avec personnes âgées isolées, les équipes médico sociales peuvent évaluer la nécessité d'aides à domicile, de soins infirmiers, de mesures de protection juridique ou de solutions temporaires d'hébergement si un risque immédiat est identifié.

Sécuriser un logement très encombré pas à pas

Étape 1 Créer une voie d'évacuation

Repérer le lit, la porte d'entrée et la fenêtre la plus accessible. Définir un corridor minimal, un couloir d'environ soixante centimètres de large. Déplacer prudemment les objets qui empiètent, stabiliser les piles résiduelles, éviter de créer des tours instables. L'objectif est d'obtenir un chemin sans obstacles ni câbles au sol.

Étape 2 Rendre la cuisine et la salle d'eau utilisables

Débrancher les appareils en mauvais état, vérifier les tuyaux de gaz visibles, fermer l'arrivée si un doute existe, remettre en service un point de cuisson sûr et un point d'eau propre. Dégager l'accès à l'évier et aux plaques, jeter les denrées visiblement avariées, stocker le minimum d'ustensiles pour éviter la reformation instantanée des amas. Dans la salle d'eau, vérifier évacuation et siphons, éliminer les récipients d'eau stagnante.

Étape 3 Réduire les combustibles proches des sources de chaleur

Éloigner textiles, papiers et plastiques des radiateurs, chauffe-eau, plaques et bougies. Stabiliser et abaisser la hauteur des piles autour des appareils électriques. Ne jamais couvrir les convecteurs ni poser d'objets sur les plaques, même éteintes.

Étape 4 Ventiler et aérer

Ouvrir les fenêtres quelques minutes deux fois par jour si possible. Débloquer les bouches d'aération, dépoussiérer les grilles. La ventilation diminue l'humidité, les odeurs et les concentrations de composés irritants. Lorsque l'aération est impossible, utiliser au moins un extracteur fonctionnel dans la salle d'eau ou la cuisine, une fois la sécurité rétablie.

Étape 5 Limiter les risques électriques

Retirer les multiprises en cascade, remplacer les rallonges abîmées, éviter les passages de câbles sous des objets lourds. Libérer l'accès au disjoncteur principal. Si le tableau électrique est ancien, une visite d'un professionnel qualifié devra être envisagée dès que la configuration le permet.

Étape 6 Gérer les déchets et prévenir les nuisibles

Mettre en place un circuit simple pour les déchets ménagers, avec des sacs résistants, un point d'entreposage provisoire facile d'accès et une sortie régulière aux jours de collecte. Fermer les sacs hermétiquement. Nettoyer les traces alimentaires, fermer les denrées dans des boîtes rigides et hermétiques, réparer les fuites d'eau même légères. Installer des pièges adaptés en prévention si une infestation a été identifiée par des professionnels.

Étape 7 Protéger les intervenants et la personne

Porter des gants, des chaussures fermées, des vêtements couvrants. Se vacciner contre le tétanos si la vaccination n'est pas à jour. Éviter de soulever des charges instables. Se limiter à des sessions courtes avec pauses, pour réduire le stress et la fatigue. Ne pas travailler seul lorsque la configuration est risquée.

Après la mise en sécurité immédiate prévenir la rechute

La sécurisation initiale est une étape, pas une fin. Les habitudes de vie, l'anxiété, les idées d'accumulation et le besoin de contrôle peuvent rapidement reconstituer l'encombrement. Un accompagnement psychologique fondé sur des approches cognitives et comportementales, centré sur la prise de décision, le tri d'objets et la tolérance à la détresse, a montré des bénéfices dans des études cliniques. Des groupes de parole, des ateliers d'organisation domestique et des aides à domicile formées à ces situations complètent l'arsenal d'aide. Le suivi somatique est important, notamment la nutrition, l'état d'hydratation, la santé cutanée et respiratoire, ainsi que la santé bucco-dentaire souvent négligée.

Cas particuliers à connaître

Présence de nombreux animaux

Lorsque plusieurs animaux vivent dans un espace restreint, la gestion des litières, la ventilation et la désinfection deviennent prioritaires. Les excrétions irritent les voies respiratoires et contaminent les surfaces. Il faut protéger les animaux eux-mêmes contre la malnutrition et la déshydratation. Des associations de protection animale peuvent être mobilisées pour évaluer la situation et, si nécessaire, organiser des solutions d'accueil temporaire.

Occupant avec troubles cognitifs ou perte d'autonomie

Un logement très encombré peut révéler un déclin cognitif, des troubles exécutifs ou une dépression chez une personne âgée. L'évaluation gériatrique est utile pour apprécier les capacités de planification, la mémoire, l'équilibre, la vue et l'audition. Ces éléments guident les aménagements simples, comme des barres d'appui, un éclairage renforcé des zones de passage et un marquage visuel des interrupteurs.

Copropriété et interventions en urgence

Lorsque le risque est imminent incendie, fuite de gaz, péril structurel , des interventions d'urgence peuvent être nécessaires pour protéger les occupants et les voisins. Elles s'effectuent dans un cadre légal strict et documenté. Le dialogue avec la personne, l'information des proches et le recours aux services compétents permettent d'agir avec le plus de respect possible, tout en répondant à l'impératif de sécurité.

Conseils pratiques pour les proches et les voisins

Parler d'encombrement est délicat. Préparer la conversation, choisir un moment calme, privilégier les questions ouvertes plutôt que les reproches, proposer une aide concrète et limitée dans le temps, sont des leviers simples. On peut offrir de passer ensemble un appel vers un service d'information, d'accompagner à un rendez-vous médical, de stocker temporairement un carton ou de monter une étagère. L'idée est de redonner prise, pas de prendre le contrôle. Une amélioration visible, même modeste, renforce la motivation.

Indicateurs d'amélioration à suivre

Pour s'orienter, il est utile d'observer des indicateurs concrets et mesurables. Le lit est-il utilisable et propre. La cuisine permet-elle de cuisiner en sécurité au moins un repas par jour. Le couloir principal reste-t-il dégagé semaine après semaine. Les poubelles sont-elles sorties aux jours de collecte. Le détecteur de fumée fonctionne-t-il encore. La personne accepte-t-elle une visite d'un professionnel pour le gaz ou l'électricité. Ces repères montrent la progression réelle au-delà de l'apparence des piles.

Éthique et mots qui apaisent

Les mots comptent. Parler de sécurité au lieu de parler de saleté. Parler d'odeurs gênantes pour les voisins au lieu de pointer du doigt. Parler d'objectifs concrets plutôt que de grands principes. Reconnaître les émotions et les pertes associées aux objets, respecter les décisions prises, même si elles semblent peu rationnelles de l'extérieur. Cette posture augmente la probabilité d'une coopération durable.

Foire aux questions utiles

Un logement très encombré est-il nécessairement insalubre

Non. L'encombrement augmente le risque d'insalubrité, mais le diagnostic d'insalubrité repose sur une évaluation sanitaire globale réalisée par l'autorité compétente. Il est toutefois prudent d'agir en prévention dès que la circulation est entravée, que l'air est vicié ou que les équipements ne sont plus utilisés en sécurité.

Faut-il jeter tous les objets pour sécuriser

L'objectif prioritaire est la sécurité des personnes. Beaucoup d'objets peuvent rester si les cheminements, les issues de secours, les zones de cuisson et les équipements électriques sont sécurisés. Un tri fin, respectueux et progressif, permet d'éviter le sentiment de spoliation et la rechute.

Les voisins peuvent-ils exiger une intervention immédiate

Ils peuvent alerter syndic, bailleur, mairie ou services d'hygiène, surtout en cas de nuisances graves ou de risques d'incendie. Le traitement de la situation se fait néanmoins au cas par cas, avec pour finalité la protection de tous, y compris de l'occupant.

Comment prévenir l'apparition d'un logement Diogène

Isoler socialement une personne, ignorer les premiers signaux, retarder les petites réparations et ne pas traiter les difficultés psychiques favorise la dérive. À l'inverse, l'aide au quotidien, l'accès aux soins, la visite régulière de proches ou d'intervenants, et l'adaptation du logement aux capacités de l'occupant protègent.

Synthèse pratique en dix points clés

Viser d'abord la sécurité de base chemin d'évacuation, zone de cuisson, accès au disjoncteur et aux fenêtres.

Aérer et ventiler quelques minutes chaque jour.

Éloigner les combustibles des sources de chaleur et des appareils électriques.

Mettre en place un circuit simple pour les déchets et l'approvisionnement alimentaire.

Surveiller l'humidité et traiter les moisissures visibles.

Réduire les multiprises et protéger les câbles des écrasements.

Vérifier l'état des appareils à gaz et l'accessibilité des robinets.

Protéger la peau et les voies respiratoires lors des interventions, et mettre à jour le vaccin antitétanique.

Mobiliser le réseau médico social local pour une approche coordonnée.

Avancer par micro objectifs pour prévenir la rechute et restaurer l'autonomie.

Pourquoi Paris et l'Île-de-France exigent une vigilance particulière

La densité des immeubles anciens, la proximité immédiate des logements et l'intensité de la vie urbaine augmentent les enjeux collectifs. Les odeurs, les nuisibles et les risques d'incendie se diffusent plus vite d'un appartement à l'autre. Les copropriétés ont des règlements internes et des contraintes d'assurance qui exigent le maintien des voies communes libres et des installations conformes. Dans ce contexte, la prévention et l'alerte précoce sont d'autant plus efficaces.

Aller plus loin sans se perdre

La mise en sécurité d'un logement Diogène est un chemin, pas une course. Il faut du temps, des interruptions, des retours en arrière. La réussite se construit sur la relation de confiance, des objectifs réalistes et une organisation simple du quotidien. Chaque geste rendant le logement plus respirable, plus praticable, plus sûr, améliore la santé physique et psychique de la personne, et réduit les tensions de voisinage. C'est cette progression qui compte.

Sources et ressources de référence

Les éléments présentés ci-dessus s'appuient sur des publications de référence en santé publique, en gériatrie et en sciences comportementales, ainsi que sur des données statistiques nationales. Quelques repères bibliographiques utiles à consulter

Clark AN, Mankikar GD, Gray I. Diogenes syndrome. The Lancet, 1975.

Frost RO, Hartl TL. A cognitive behavioral model of compulsive hoarding. Behaviour Research and Therapy, 1996.

Organisation mondiale de la Santé. Housing and health guidelines, 2018.

Insee. Bilan démographique, éditions récentes.

Insee. Recensement de la population, résultats détaillés sur le vieillissement et la vie en solo.

Haute Autorité de Santé. Repères sur l'habitat, la sécurité domestique et la prévention des chutes.

Institut national de la santé et de la recherche médicale. Publications sur la santé mentale, le vieillissement et l'environnement domestique.

- Créé le .

- Vues : 135