Signaux d’alerte du syndrome de Diogène à Paris

Pourquoi parler des signaux d’alerte

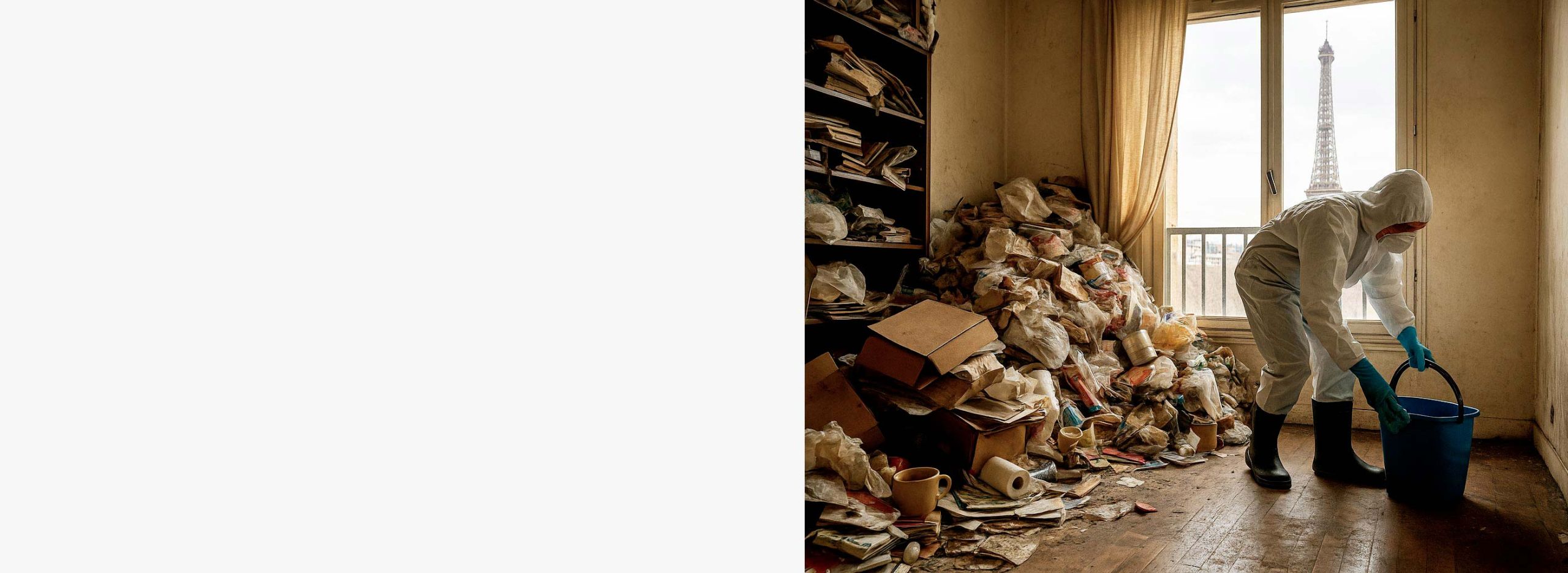

Dans une grande ville comme Paris, la vie en immeuble rapproche des personnes aux histoires et aux vulnérabilités très différentes. Le syndrome de Diogène, souvent appelé accumulation compulsive ou incurie, peut transformer un logement en espace invivable et exposer la personne à des risques majeurs pour sa santé et sa sécurité. Reconnaître tôt les signaux d’alerte permet d’accompagner avec humanité, de prévenir les accidents et d’éviter l’isolement. Cet article a été conçu pour les proches, les voisins, les syndics, les bailleurs, les travailleurs sociaux, les soignants et toute personne qui souhaite comprendre, repérer et réagir avec tact, sans jugement et sans objectif commercial.

Comprendre le syndrome de Diogène en termes simples

Le terme Diogène est un raccourci pour décrire une situation où se mêlent accumulation extrême d’objets, difficulté à jeter, désordre envahissant, manque d’hygiène du logement et parfois négligence de soi. Ce tableau peut prendre de nombreuses formes, d’un studio où les piles d’affaires réduisent les espaces de circulation à un grand appartement dont chaque pièce a progressivement perdu sa fonction. On distingue plusieurs composantes fréquentes.

Accumulation et difficulté à se séparer des objets

Clutter ou encombrement rendant les pièces difficiles à utiliser

Évitement des visites et repli relationnel

Négligence de l’entretien, des réparations et de l’hygiène

Déni partiel du problème, anxiété élevée face à l’idée de trier

Le syndrome peut exister seul ou s’associer à d’autres difficultés comme la dépression, les troubles anxieux, des deuils rapprochés, des traumatismes passés, des troubles cognitifs liés à l’âge, ou encore des troubles neurodéveloppementaux. Il ne s’agit pas d’un manque de volonté. Le comportement d’accumulation soulage souvent à court terme des émotions pénibles et devient un mode d’adaptation qui s’installe.

Vocabulaire utile pour ne pas se tromper

Accumulation compulsive ou hoarding disorder

Terme clinique utilisé dans les classifications internationales. Il insiste sur l’attachement excessif aux objets et la souffrance associée.Incurie

Négligence grave de l’hygiène du logement et parfois de l’hygiène personnelle. Elle peut apparaître avec ou sans accumulation.Syllogomanie

Terme ancien employé pour l’accumulation pathologique. On l’emploie encore dans certains écrits, mais accumulation compulsive est plus précis.Collection

Activité organisée, thématique, où les objets sont exposés et entretenus. Elle se distingue de l’accumulation pathologique par le contrôle et le plaisir partagé.

Les signaux d’alerte à surveiller

Les signaux d’alerte peuvent se repérer à différents niveaux. Aucun signe isolé ne suffit à poser un diagnostic, mais leur association et leur intensité doivent mobiliser l’attention.

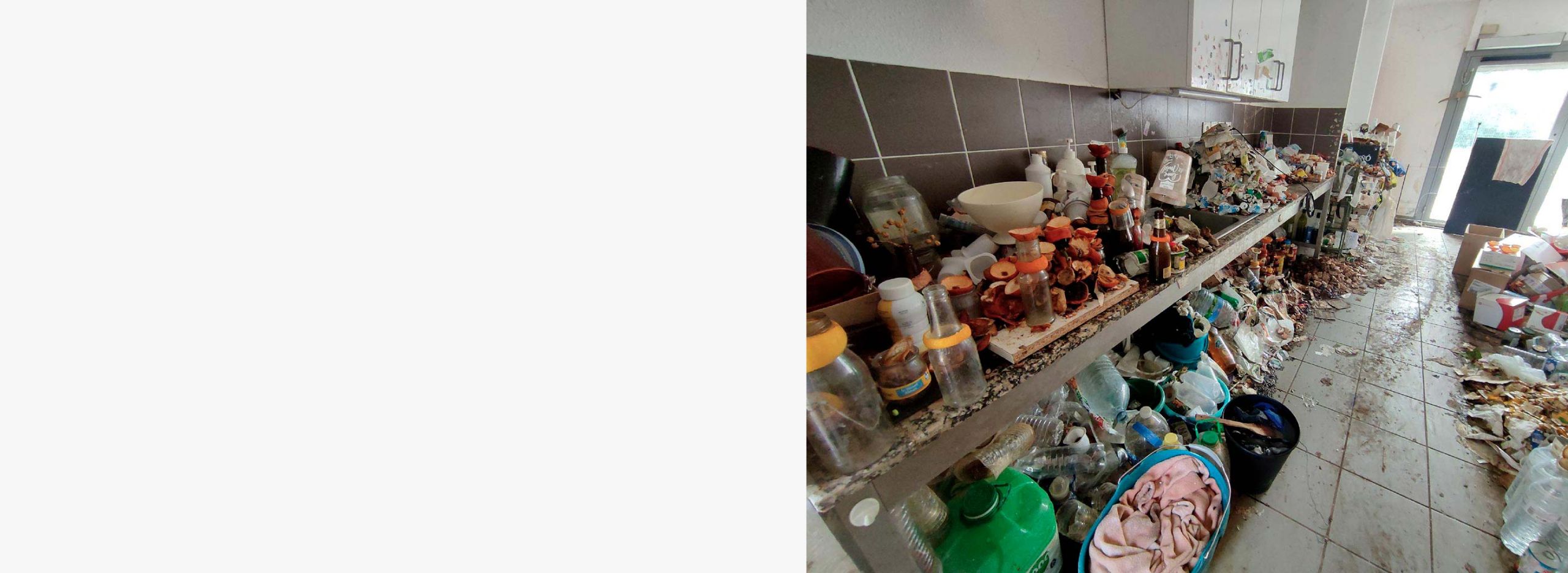

Signaux dans le logement

Passage réduit par des piles d’objets, avec risque de chute

Pièces détournées de leur usage, par exemple une cuisine où la cuisson est impossible, une salle de bain inaccessible

Odeurs persistantes liées à des déchets organiques, à des moisissures ou à des animaux

Nourriture périmée, multiples emballages ouverts, restes sur les surfaces

Multiplication de sacs, cartons, journaux, prospectus, textiles non entretenus

Appareils électroménagers hors d’usage conservés en intérieur

Traces d’humidité, de fuites, de condensation, ventilations obstruées

Présence d’insectes ou de rongeurs, petits nids visibles près des plinthes ou des radiateurs

Installations électriques surchargées par des multiprises, câbles sous des tas d’objets, bougies utilisées par défaut

Sortie de secours encombrée, porte d’entrée difficile à ouvrir, fenêtres bloquées par des objets

Signaux relationnels et comportementaux

Refus des visites, rendez-vous annulés à la dernière minute

Courrier non ouvert, factures empilées, avis recommandés laissés de côté

Démarches administratives en retard, coupures d’énergie ou d’assurance

Achats multiples de produits similaires, accumulés non déballés

Récupération d’objets dans les encombrants, rue ou boîtes aux lettres de l’immeuble

Détresse émotionnelle marquée face à l’idée de jeter, discours d’évitement

Isolement social croissant, appels ignorés, interphone débranché

Difficultés d’attention et d’organisation, fatigue décisionnelle

Signaux sanitaires

Amaigrissement, déshydratation, chute de cheveux, plaies de grattage

Problèmes respiratoires liés aux poussières et moisissures

Troubles du sommeil faute de lit utilisable

Douleurs musculo-squelettiques aggravées par l’impossibilité de s’asseoir correctement ou de se déplacer

Conduites à risque, par exemple chauffer l’habitat avec un four, prolonger l’utilisation d’appareils défectueux

Indices visibles dans un immeuble parisien

Accumulation d’objets sur le palier, dans la cave ou le local vélo

Odeurs inhabituelles dans la cage d’escalier ou le couloir

Agents de copropriété signalant des problèmes d’accès aux compteurs

Débordement de boîtes aux lettres, avis d’huissier répétitifs

Nuisibles observés dans les parties communes, source probable identifiée à un étage

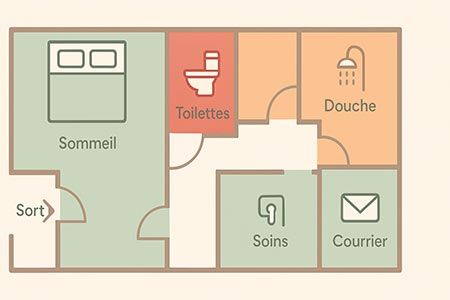

Une grille simple pour évaluer la gravité

Visualiser des niveaux aide à adapter la réaction et à prioriser la sécurité.

Niveau 1

Pièces en désordre mais circulations possibles, hygiène globalement acceptable, la personne reconnaît des difficultés et accepte un échange.Niveau 2

Plusieurs pièces partiellement inutilisables, nourriture périmée, anxiété forte à l’idée de jeter, visites rarement tolérées.Niveau 3

Cuisine ou salle d’eau inutilisable, risques électriques ou d’incendie, odeurs, nuisibles, isolement marqué, démarches administratives en souffrance.Niveau 4

Circulation très limitée, risques immédiats pour la santé et la sécurité, présence de déchets organiques, refus d’aide, potentielle mise en danger d’autrui dans l’immeuble.

Cette grille n’a pas vocation à diagnostiquer mais à guider l’action. À partir du niveau 3, la priorité est la réduction des risques concrets avant toute idée de tri massif.

Contextes et facteurs favorisant l’installation du problème

Le syndrome de Diogène s’inscrit rarement dans une trajectoire simple. Plusieurs facteurs se combinent.

Chocs de vie

Deuils rapprochés, séparation, perte d’emploi, retraite non préparée.Santé mentale et cognitive

Troubles anxieux, dépression, trouble obsessionnel, troubles de l’attention avec ou sans hyperactivité, troubles du spectre de l’autisme, déclin cognitif.Environnement du logement

Petites surfaces et caves exiguës, absence d’espaces de rangement, immeubles anciens aux ventilations sensibles.Isolement social

Réseau relationnel limité, rupture avec la famille, sentiment de honte empêchant de demander de l’aide.Rapports aux objets

Valeur symbolique élevée, peur du manque, crainte de faire le mauvais choix en jetant.

Différencier accumulation pathologique et collection organisée

Il est utile de distinguer une passion de collectionneur de l’accumulation pathologique. Dans la collection, les objets sont catégorisés, entretenus, exposés et partagés avec autrui. L’activité est planifiée et n’altère pas l’usage des pièces. À l’inverse, l’accumulation pathologique répond souvent à des besoins émotionnels immédiats, déborde de toute logique d’organisation, envahit les espaces de vie et s’accompagne de souffrance et de honte. Cette distinction évite les malentendus et les jugements hâtifs.

Risques principaux pour la personne et pour l’immeuble

Chutes et blessures liées aux obstacles et aux sols instables

Infections cutanées et respiratoires dues aux moisissures et poussières

Intoxications alimentaires, dénutrition par impossibilité de cuisiner

Risques d’incendie et de propagation rapide par effet de charge combustible

Détérioration du bâti, fuites, surcharge des planchers par accumulation massive

Conflits de voisinage, procédures juridiques, expulsion dans les cas extrêmes

Détresse psychologique, perte d’estime de soi, isolement et renoncement aux soins

Comment aborder la situation sans braquer la personne

La relation de confiance est la base. L’objectif n’est pas de convaincre de jeter, mais de se mettre d’accord sur des petites améliorations utiles et sûres.

Parler de sécurité avant de parler d’objets

Proposer de dégager une sortie, sécuriser les plaques de cuisson, vérifier les détecteurs de fumée.Reconnaître l’attachement aux objets

Éviter les phrases impératives. Préférer des formulations comme et si on commençait par la zone la plus facile.Fractionner les étapes

Fixer des objectifs mini, par exemple créer un chemin de 60 centimètres jusqu’à la fenêtre.Protéger la dignité

Demander l’autorisation avant d’entrer, éviter les photos, respecter les préférences.Proposer des choix limités

Conserver, donner, recycler, jeter, remettre à décider plus tard dans une boîte dédiée.Prévoir des pauses

L’effort décisionnel est épuisant. Des séances courtes mais régulières sont plus efficaces qu’une intervention maraton.

Que faire selon sa position

Voisin

Signaler avec bienveillance au gardien ou au syndic des indices répétés comme odeurs fortes, nuisibles, fuites.

Proposer une aide ponctuelle non intrusive, par exemple porter des sacs de recyclage.

Éviter les accusations ou l’exposition publique de la situation devant d’autres voisins.

Proche ou membre de la famille

Prendre contact par étapes et rappeler que la relation prime sur les objets.

Proposer une première action orientée sécurité, par exemple libérer le couloir.

Chercher un relais professionnel si la situation dépasse vos capacités, surtout en présence de risques majeurs.

Syndic et bailleur

Documenter factuellement les problèmes qui affectent l’immeuble.

Prévoir un échange confidentiel avec la personne ou son représentant.

Mobiliser les services compétents de la mairie pour les situations d’insalubrité ou de péril.

Prioriser la prévention des incendies et l’accès aux compteurs, aux canalisations et aux colonnes montantes.

Soignant, travailleur social, aidant

Évaluer la situation de manière globale, en incluant santé mentale et sociale.

Mettre en place des objectifs de réduction des risques avant de viser un tri étendu.

Coordonner avec les acteurs de l’habitat, tout en respectant le secret professionnel et le consentement.

Réduction des risques en priorité

Avant d’imaginer un grand tri, la réduction des risques offre des bénéfices rapides et acceptables.

Sécuriser l’électricité, limiter les multiprises, dégager les radiateurs

Libérer les issues, marquer un chemin stable et dégagé

Rétablir l’accès à la cuisine pour des repas simples et sûrs

Ventiler et assécher, traiter les sources d’humidité

Contenir les déchets organiques, évacuer régulièrement les sacs

Installer ou vérifier les détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone

Ranger en hauteur les produits dangereux, fermer les couvercles, étiqueter

Check-list pratique de signaux d’alerte

Cette check-list n’est pas un diagnostic. Elle aide à structurer un repérage objectif.

Circulation

Chemin principal encombré, largeur inférieure à la largeur d’une épaule, obstacles mobiles ou instables.Pièces

Cuisine inutilisable ou presque, salle d’eau inaccessible, lit interdit par des objets.Odeurs et qualité de l’air

Odeur persistante ressentie sur le palier, condensation sur les vitres, absence d’aération.Hygiène

Déchets organiques visibles, restes alimentaires multiples, vaisselle accumulée avec traces anciennes.Nuisibles

Insectes ou rongeurs observés dans le logement ou migrés vers les communs.Sécurité incendie

Multiprises en cascade, bougies fréquentes, plaques de cuisson utilisées comme chauffage.Courrier et administratif

Piles non ouvertes, avis de coupure ou d’huissier, absence d’assurance à jour.Comportement

Grand stress au tri, refus de visites, repli, achats répétitifs d’objets identiques.

Cochez les items pertinents, notez la date et l’évolution, identifiez une première action de sécurité réalisable en moins d’une heure.

Aborder l’échange délicat en pratique

Un dialogue efficace commence par un but partagé. La sécurité, la santé et la tranquillité de la personne et de l’immeuble sont des objectifs communs. Éviter les formulations qui jugent. Privilégier des phrases qui décrivent et qui proposent une solution concrète immédiatement applicable, par exemple je vois que le couloir est étroit, que diriez-vous de dégager la zone devant la porte pour que le facteur puisse passer et pour que vous soyez plus à l’aise en cas de besoin.

Proposer des micro-contrats aide à instaurer un rythme. Quinze minutes pour trier uniquement les emballages vides d’une table, puis pause, puis bilan. La personne conserve le pouvoir de décider, et l’accompagnant aide à simplifier la complexité des choix.

Particularités du contexte parisien

Paris concentre des logements de petite surface, des immeubles anciens et des copropriétés avec des contraintes fortes de sécurité. La ventilation naturelle est parfois limitée, et la structure des planchers demande de surveiller les charges statiques. Les caves humides favorisent la moisissure des cartons, et les circulations étroites multiplient les risques de chute. La proximité entre logements impose une vigilance particulière sur les incendies et les nuisibles. Dans ce contexte, repérer tôt les signaux d’alerte protège à la fois la personne et l’ensemble de l’immeuble.

Quand et comment alerter les services compétents

Lorsque la santé ou la sécurité sont menacées, et qu’aucune solution n’émerge malgré des tentatives répétées, il faut solliciter les services publics compétents. Sans entrer ici dans un catalogue administratif, l’idée clé est la suivante. Les signalements s’appuient sur des faits observables, documentés, datés, et sont motivés par la prévention des risques. Ils peuvent aboutir à des mesures de police administrative, des contrôles d’insalubrité, des accompagnements sociaux renforcés, voire des mesures de protection juridique de l’adulte si la vulnérabilité le justifie. Le respect du consentement reste central autant que possible, mais la prévention du danger immédiat prime.

Ce qu’il faut éviter absolument

Forcer l’accès ou jeter sans consentement en dehors d’un cadre légal, au risque de briser la relation, de traumatiser la personne et de déclencher des conflits graves.

Organiser un grand nettoyage surprise. Ces opérations entraînent souvent une ré-accumulation rapide et aggravent la détresse.

Humilier, photographier, exposer la personne sur les réseaux ou dans l’immeuble.

Confondre vitesse et efficacité. Un plan lent, prévisible et centré sur la sécurité fonctionne mieux à long terme.

Plan d’action progressif proposé

Se mettre d’accord sur l’objectif immédiat

Sécuriser l’électricité, libérer la porte d’entrée, rendre une zone de la cuisine fonctionnelle.Définir une zone pilote

Par exemple un carré de un mètre sur un mètre sur la table du séjour, ou le couloir jusqu’à la porte.Classer avec quatre contenants

Garder, donner, recycler, déchets, plus une boîte décider plus tard. Limiter le temps consacré à décider plus tard.Installer des routines simples

Un sac de déchets sortis chaque jour, cinq minutes d’aération matin et soir, vérification hebdomadaire des multiprises.Consolider les succès

Photographier pour soi les zones libérées, pas pour partager. Ancrer les nouvelles habitudes avant d’ouvrir un nouvel espace.Activer les relais

Si la situation est trop lourde, demander un appui aux professionnels du social ou de la santé pour coordonner les actions et sécuriser le cadre.

Questions fréquentes

La personne dit ne pas être en danger. Dois-je respecter son choix

Le respect de la décision est la règle, sauf danger immédiat ou menace sérieuse pour autrui. L’enjeu est de co-construire un socle de sécurité qui ne remet pas en cause la dignité ni l’autonomie. La négociation autour des risques concrets est souvent plus efficace que le débat sur le tri.

Et si la personne accumule des animaux

L’attachement aux animaux peut être très fort. Les signaux d’alerte sont les odeurs, le manque d’hygiène, des animaux mal soignés. L’objectif prioritaire est l’eau, l’alimentation, l’aération, l’accès aux soins vétérinaires. Les autorités compétentes peuvent être sollicitées si des animaux sont en danger.

Est-ce que cela repartira après un grand tri

Sans accompagnement et sans changement de routines, le risque de reprise est important. C’est pourquoi un plan progressif centré sur la sécurité et les habitudes du quotidien donne de meilleurs résultats.

Faut-il tout documenter

Oui, mais avec respect. Notez des faits objectifs et datés. Conservez des preuves seulement si cela est nécessaire pour mobiliser des services et protégez la vie privée.

Comment convaincre de laisser entrer quelqu’un

La confiance prend du temps. Proposez une visite très courte avec un objectif précis, comme vérifier le détecteur de fumée, puis laissez la personne décider de la suite.

Indicateurs positifs qui montrent une amélioration

Chemins de circulation stables et sûrs

Retour à l’usage normal d’une pièce clé, typiquement cuisine ou salle d’eau

Diminution des odeurs et meilleure aération

Reprise de routines administratives, courrier ouvert régulièrement

Acceptation de visites courtes, rythme de séances de tri tenues

Baisse des achats redondants, meilleure planification

Approche éthique et respect de la personne

La complexité du syndrome de Diogène impose une approche éthique centrée sur la personne. La finalité est la protection de la santé et de la dignité, jamais la conformité à une norme esthétique. Parler à partir des risques concrets, des objectifs que la personne reconnaît comme utiles et des moyens proportionnés évite d’entrer dans un rapport de force. L’empathie, la constance et la patience transforment plus sûrement la situation qu’une intervention brutale.

Ce qu’il faut retenir

Repérer tôt des signaux concrets de sécurité, de santé et d’isolement.

Parler de sécurité avant de parler de tri.

Agir par micro-étapes régulières et mesurables.

Mobiliser des relais adaptés en cas de danger ou d’insalubrité.

Respecter la dignité de la personne à chaque étape.

Références et ressources utiles

Les sources ci-dessous offrent des repères démographiques, cliniques et méthodologiques. Elles sont indiquées sans liens hypertexte, conformément à l’objectif d’un texte sans liens dans le corps.

INSEE, Recensement de la population, ménages d’une personne et isolement résidentiel à Paris, dernières éditions disponibles

INSEE, Indicateurs de conditions de logement, confort et surpeuplement dans le parc ancien

DSM 5 TR, American Psychiatric Association, critères du trouble d’accumulation

ICD 11, Organisation mondiale de la Santé, classification internationale des maladies

Frost RO, Hartl TL, A cognitive behavioral model of compulsive hoarding, Behaviour Research and Therapy

Tolin DF, Frost RO, Steketee G, Enough is enough, decision making, compulsive hoarding, Journal of Anxiety Disorders

Steketee G, Frost RO, Compulsive Hoarding and Acquiring, Oxford University Press

Mataix Cols D et collaborateurs, Hoarding disorder, Nature Reviews Disease Primers

Guidelines de bonnes pratiques relatives au hoarding disorder publiées dans la littérature internationale et synthèses cliniques revues par les pairs

- Créé le .

- Vues : 128