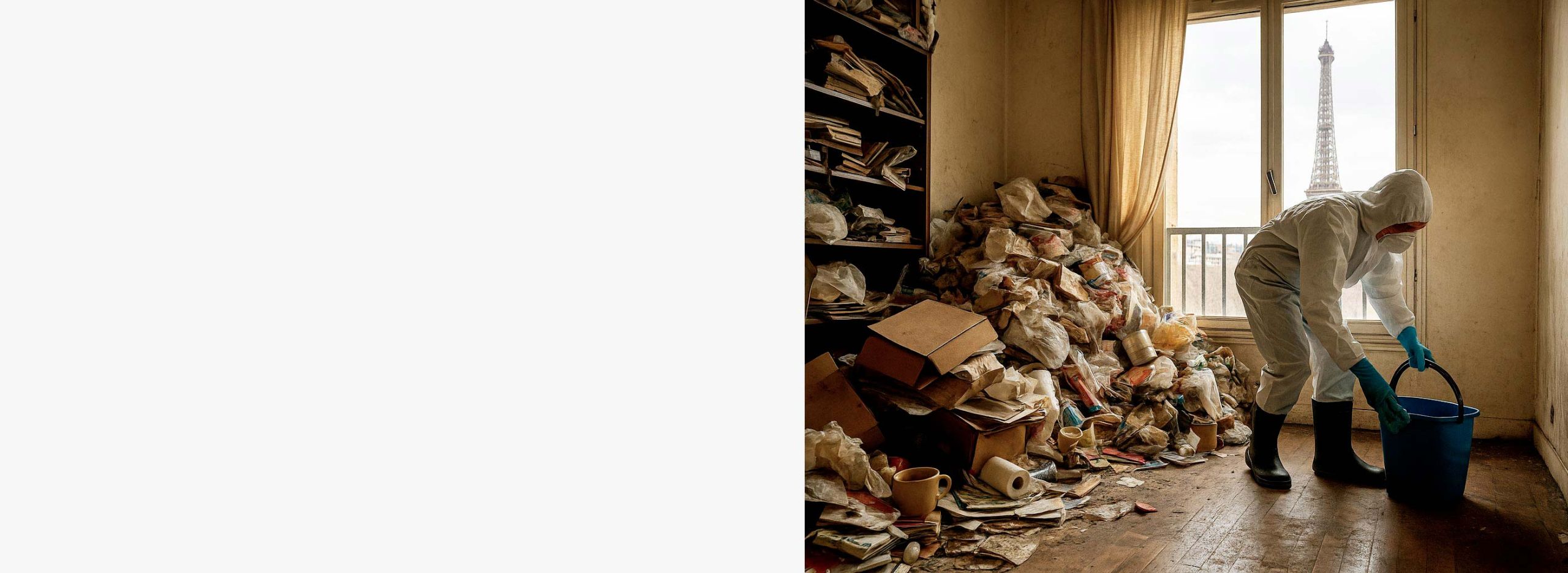

Études de cas de nettoyage de cave et grenier d’appartement à Paris après syndrome de Diogène

Le syndrome de Diogène, qui se manifeste souvent par une accumulation extrême d’objets et de déchets dans un logement, ne se limite pas aux pièces de vie principales. Les caves et les greniers d’appartements parisiens sont fréquemment touchés. Ces espaces de stockage deviennent alors de véritables zones problématiques, non seulement pour la personne concernée mais aussi pour les proches et parfois même pour l’ensemble de l’immeuble.

Le syndrome de Diogène, qui se manifeste souvent par une accumulation extrême d’objets et de déchets dans un logement, ne se limite pas aux pièces de vie principales. Les caves et les greniers d’appartements parisiens sont fréquemment touchés. Ces espaces de stockage deviennent alors de véritables zones problématiques, non seulement pour la personne concernée mais aussi pour les proches et parfois même pour l’ensemble de l’immeuble.

À travers plusieurs études de cas anonymisées, cet article propose un retour d’expérience riche en enseignements sur la manière dont ces nettoyages complexes ont été gérés, les décisions prises, et les bonnes pratiques qui en ressortent.

Comprendre la spécificité des caves et greniers dans le cadre du syndrome de Diogène

Contrairement aux pièces principales d’un appartement, les caves et les greniers sont des lieux souvent peu fréquentés. Ils deviennent ainsi des zones où l’accumulation échappe plus facilement au regard extérieur.

Dans le cadre du syndrome de Diogène, ces espaces présentent des défis particuliers :

Accessibilité limitée : escaliers étroits, absence d’ascenseur ou portes basses compliquent l’évacuation.

Conditions d’hygiène : humidité, poussière, présence de nuisibles ou d’odeurs persistantes.

Risques structurels : poids excessif sur le plancher, surcharge pouvant fragiliser la structure.

Impact collectif : infiltration d’odeurs dans les parties communes, propagation d’insectes ou de rongeurs.

Ces contraintes transforment chaque nettoyage en un véritable parcours de décisions complexes, souvent pris dans l’urgence.

Cas 1 : Une cave transformée en entrepôt saturé

Un premier cas met en lumière la situation d’un homme âgé vivant seul dans un appartement parisien. Sa cave, initialement utilisée pour stocker quelques affaires de saison, s’était progressivement transformée en entrepôt surchargé.

Des meubles anciens, des piles de journaux, des sacs plastiques remplis d’objets divers occupaient la totalité de l’espace. Les voisins ont alerté le syndic après avoir constaté une odeur persistante dans les couloirs.

Décisions prises

Évaluation préalable : un inventaire sommaire a été réalisé pour identifier les objets potentiellement dangereux (produits chimiques, bouteilles de gaz oubliées).

Sécurisation : la cave a été ventilée et des protections individuelles fournies aux intervenants.

Évacuation progressive : les objets ont été sortis par petits volumes pour limiter le risque d’effondrement du plancher.

Enseignements

Ce cas illustre l’importance de procéder avec méthode et patience. Une intervention brutale aurait pu endommager le sol ou mettre en danger les intervenants. La progressivité de l’approche a permis de sécuriser l’opération.

Cas 2 : Un grenier saturé après un décès

Dans un autre exemple, il s’agissait d’un grenier appartenant à une famille dont l’un des membres souffrait du syndrome de Diogène. Après son décès, les héritiers ont découvert un espace rempli d’objets hétéroclites : vêtements, appareils électroménagers hors d’usage, mais aussi des archives personnelles imbibées d’humidité.

Décisions prises

Dialogue familial : avant tout tri, les héritiers ont souhaité établir ensemble les règles de sélection des objets à conserver.

Tri respectueux : certains documents personnels ont été isolés pour être remis aux proches, tandis que le reste a été conditionné pour élimination.

Hygiène renforcée : le grenier était envahi par des traces de moisissures, nécessitant un nettoyage spécifique et la désinfection des surfaces.

Enseignements

Cet exemple met en lumière la dimension émotionnelle. La famille devait trouver un équilibre entre la nécessité de remettre le logement en état et la volonté de préserver des souvenirs intimes. Le temps accordé au tri a permis de rendre cette étape plus acceptable.

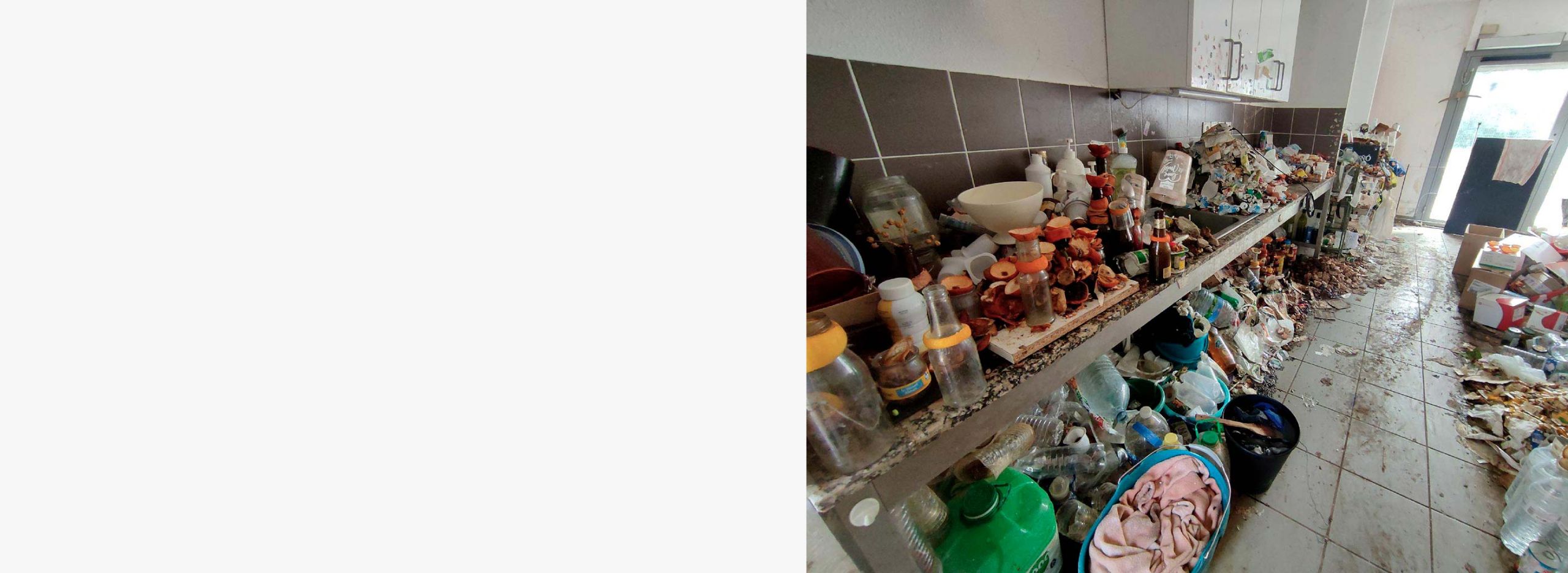

Cas 3 : La cave devenue un point de nuisances pour tout l’immeuble

Un troisième cas concerne un immeuble parisien où la cave d’un occupant souffrant du syndrome de Diogène était devenue source de nuisances pour l’ensemble des copropriétaires. La présence de rongeurs attirés par des denrées alimentaires périmées a suscité une intervention collective.

Décisions prises

Concertation en copropriété : une assemblée extraordinaire a été convoquée afin de décider de la marche à suivre.

Soutien social : un accompagnement a été proposé au résident afin qu’il ne vive pas cette intervention comme une sanction mais comme une aide.

Neutralisation des risques : piégeage et désinfection ont été effectués immédiatement après l’évacuation des déchets.

Enseignements

Ce cas rappelle que les caves ne sont pas seulement des espaces privés. Lorsqu’elles représentent un danger ou une nuisance, la gestion collective devient indispensable.

Cas 4 : Grenier d’artiste envahi par les créations

Un cas plus atypique concerne un ancien artiste qui, souffrant du syndrome de Diogène, avait accumulé dans son grenier une quantité impressionnante d’œuvres inachevées, de toiles et de matériaux de peinture.

La difficulté principale résidait dans le mélange entre objets artistiques potentiellement précieux et éléments sans valeur réelle.

Décisions prises

Expertise préalable : un conservateur a été sollicité pour évaluer les œuvres avant tout tri.

Séparation matérielle : les peintures utilisables ont été isolées tandis que les solvants et produits chimiques ont été éliminés avec précaution.

Préservation partielle : certaines toiles ont été conservées dans un local adapté pour éviter leur dégradation.

Enseignements

Ce cas montre qu’un nettoyage ne doit pas forcément être synonyme de destruction. Un regard extérieur, parfois spécialisé, peut aider à distinguer ce qui mérite d’être préservé.

Bonnes pratiques issues des cas étudiés

À travers ces différents parcours, plusieurs bonnes pratiques se dégagent :

Préparer avant d’agir : réaliser un repérage initial pour identifier les risques, la logistique et les éventuelles contraintes émotionnelles.

Adopter une démarche progressive : procéder par étapes limite les dangers physiques et psychologiques.

Associer les proches : lorsque la famille est impliquée, un dialogue clair sur le tri et la conservation apaise les tensions.

Prendre en compte la dimension collective : cave ou grenier peuvent avoir un impact direct sur le voisinage, d’où la nécessité de communiquer avec la copropriété.

Recourir à des expertises ponctuelles : antiquaire, archiviste ou conservateur peuvent être sollicités pour donner un avis éclairé.

Ne pas négliger l’hygiène : la désinfection et la ventilation sont essentielles pour sécuriser l’espace après évacuation.

L’importance d’un accompagnement humain

Au-delà de l’aspect matériel, ces nettoyages rappellent que chaque intervention est aussi une histoire humaine.

Les personnes concernées par le syndrome de Diogène ne choisissent pas leur situation. Les proches, quant à eux, oscillent souvent entre incompréhension, lassitude et volonté d’aider. Le nettoyage des caves et greniers devient alors un moment charnière, permettant à la fois de retrouver un espace sain et de refermer un chapitre parfois douloureux.

Pour résumer:

Les études de cas de nettoyage de caves et greniers d’appartements à Paris montrent qu’il n’existe pas de solution unique. Chaque situation exige des décisions adaptées, une écoute attentive et une approche respectueuse.

Ces interventions, bien que techniquement difficiles et émotionnellement lourdes, ouvrent la voie à une meilleure compréhension du syndrome de Diogène et rappellent l’importance d’agir avec méthode, patience et humanité.

- Vues : 41