Études de cas sur le nettoyage et le débarras de studio haussmannien après un syndrome de Diogène

Le syndrome de Diogène est une réalité complexe qui touche parfois des habitants de grandes villes comme Paris, où de nombreux appartements haussmanniens deviennent le cadre d’accumulations extrêmes et de situations de grande insalubrité. Lorsque la famille ou l’entourage est confronté à ce type de logement, se posent alors des questions pratiques et émotionnelles : comment intervenir, par où commencer, quelles décisions prendre pour rendre un logement habitable et préserver la mémoire des lieux sans nuire à la dignité de la personne concernée.

Le syndrome de Diogène est une réalité complexe qui touche parfois des habitants de grandes villes comme Paris, où de nombreux appartements haussmanniens deviennent le cadre d’accumulations extrêmes et de situations de grande insalubrité. Lorsque la famille ou l’entourage est confronté à ce type de logement, se posent alors des questions pratiques et émotionnelles : comment intervenir, par où commencer, quelles décisions prendre pour rendre un logement habitable et préserver la mémoire des lieux sans nuire à la dignité de la personne concernée.

À travers plusieurs études de cas anonymisées issues d’expériences parisiennes, il est possible de comprendre les étapes du processus, les obstacles rencontrés et les bonnes pratiques à retenir. Ces récits ne cherchent pas à choquer mais à éclairer sur des situations concrètes, afin que d’autres puissent trouver des repères utiles.

Comprendre le contexte particulier du syndrome de Diogène en milieu urbain

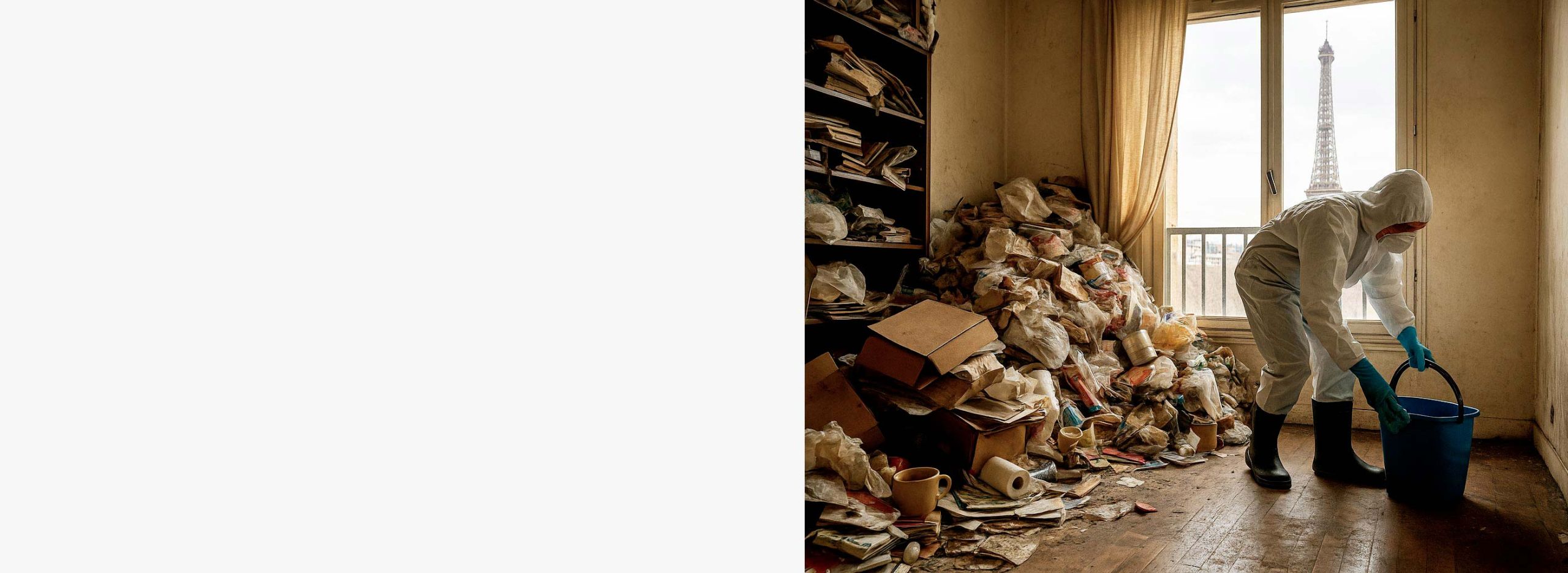

Dans un studio haussmannien parisien, les surfaces sont généralement réduites mais l’agencement, avec ses moulures, ses cheminées, ses hauts plafonds et parfois ses mezzanines, peut donner l’illusion d’espace. Le syndrome de Diogène vient bouleverser cet équilibre en remplissant chaque recoin de journaux, vêtements, objets divers ou déchets alimentaires.

La difficulté ne réside pas seulement dans le volume accumulé mais aussi dans la densité : piles de papiers instables, sacs en plastique compressés, boîtes hermétiquement fermées contenant des déchets organiques. Le risque sanitaire est réel : moisissures, insectes, odeurs persistantes. Les voisins, dans les immeubles haussmanniens aux murs souvent fins et aux parties communes anciennes, peuvent aussi être touchés par ces nuisances.

Cas numéro 1 : Le studio hérité et la confrontation avec une réalité inattendue

Découverte du logement

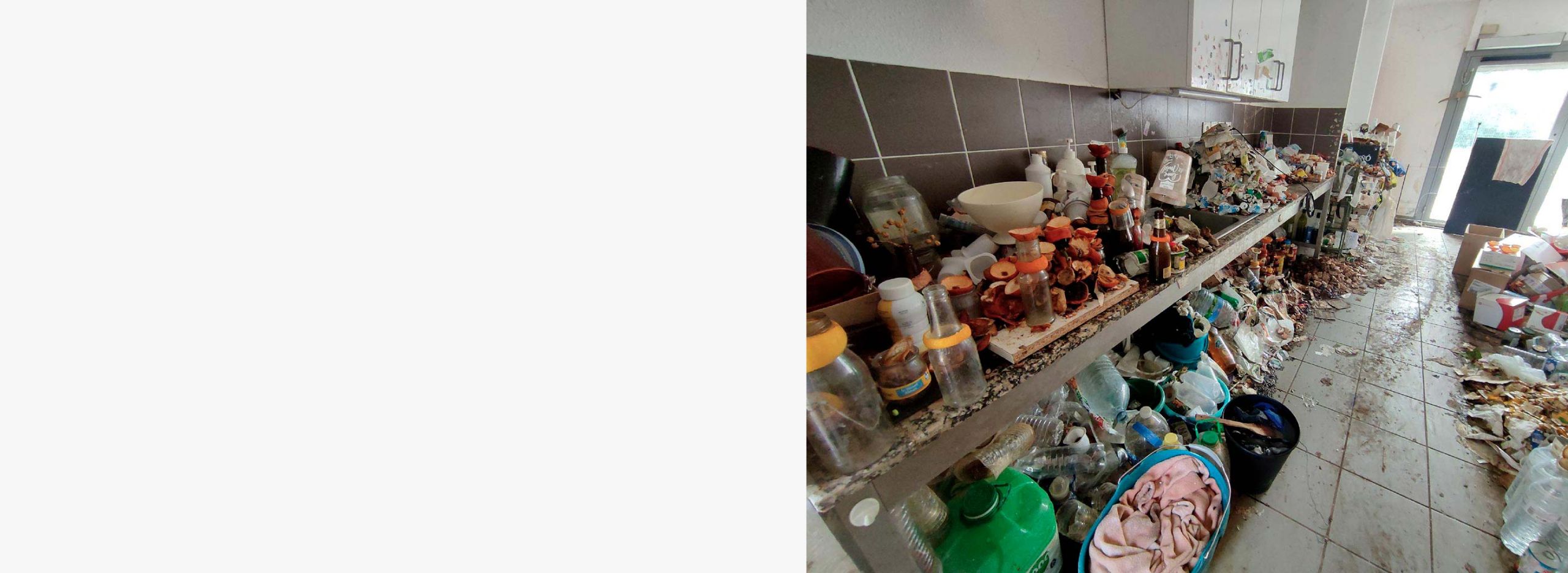

Une jeune femme hérite du studio de sa tante, situé dans le quartier de Montparnasse. En ouvrant la porte, elle découvre des amoncellements atteignant presque le plafond. Dans la cuisine, impossible d’accéder à l’évier, tandis que la salle de bain est inutilisable depuis plusieurs années.

Décisions prises

Après le choc initial, la famille décide de procéder par étapes. La première fut de protéger les documents personnels et photos retrouvés au milieu des journaux. Une pièce a été désignée comme zone de tri, avec port de gants et de masques. Le reste devait être évacué pour permettre un nettoyage de fond.

Enseignements

Ce cas a montré l’importance de prévoir une zone de respiration dans le logement afin de ne pas être submergé par la masse d’objets. Les proches ont compris que la valeur sentimentale pouvait se cacher dans des détails : une lettre pliée, une boîte en fer décorée, un carnet. Le reste, bien que prenant beaucoup de place, n’avait pas de fonction ni de sens.

Cas numéro 2 : Le locataire âgé et la nécessité d’un accompagnement social

Contexte

Dans un arrondissement central, un propriétaire découvre que son locataire âgé vit dans un studio rempli de sacs et de boîtes. Les plaintes des voisins, concernant les odeurs et les insectes, l’obligent à intervenir.

Processus

Le débarras a été organisé en collaboration avec une assistante sociale, afin que le locataire ne se sente pas dépossédé brutalement. Chaque sac a été ouvert en sa présence, et certains objets jugés précieux à ses yeux ont été conservés.

Difficultés

Le processus fut lent, car chaque décision nécessitait validation. Mais ce respect a permis d’éviter un traumatisme supplémentaire pour le résident. L’étape finale a consisté en une désinfection et une remise en état minimale pour que la personne puisse continuer à vivre dans son logement.

Enseignements

Ce cas souligne que la dimension psychologique est indissociable de la question matérielle. Il ne s’agit pas uniquement de vider mais aussi de reconstruire un espace habitable sans effacer brutalement l’univers du résident.

Cas numéro 3 : Le studio d’artiste transformé en dépôt de fortune

Situation initiale

Un homme ayant longtemps exercé une activité artistique avait accumulé toiles, pinceaux, mais aussi objets divers trouvés dans la rue. Le studio haussmannien, proche de la Bastille, n’avait plus de circulation possible entre les pièces.

Décisions

Les héritiers, face à cette situation, ont fait appel à un archiviste bénévole pour évaluer les œuvres et séparer ce qui relevait de l’art de ce qui n’était qu’accumulation. Un tri minutieux a permis de sauver plusieurs carnets de croquis et peintures.

Résultats

Une partie des objets a été donnée à des associations, d’autres recyclés. Le logement a pu être nettoyé en profondeur, révélant un parquet en chêne massif resté invisible durant des années.

Enseignements

Ce cas met en avant l’importance d’associer plusieurs compétences : historique, artistique, logistique. Le risque aurait été de jeter des œuvres uniques en les confondant avec des déchets.

Leçons générales tirées de ces expériences

Préparer psychologiquement les proches : il est normal de ressentir du dégoût, de la tristesse ou de la colère face à l’état du logement. Ces émotions doivent être anticipées.

Ne pas vouloir tout gérer seul : le volume et la complexité exigent souvent un soutien extérieur, que ce soit familial, social ou logistique.

Identifier les objets à valeur affective ou administrative : au milieu du désordre se cachent parfois des souvenirs ou des papiers importants.

Protéger la santé : masque, gants, aération et pauses sont indispensables pour éviter les risques liés aux bactéries ou aux poussières.

Respecter le rythme de la personne concernée : lorsqu’elle est encore sur place, il est préférable de l’associer au tri pour ne pas créer un sentiment d’arrachement.

Prévoir le long terme : une fois le studio remis en état, il est utile de réfléchir à un suivi, qu’il soit médical, social ou relationnel, pour éviter une rechute.

Bonnes pratiques pour le nettoyage et le débarras d’un studio haussmannien

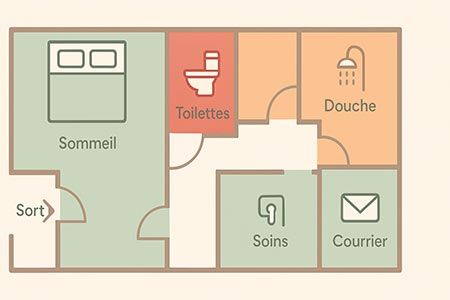

Étape 1 : sécuriser les accès

Couper l’électricité si nécessaire, vérifier la stabilité des amoncellements, dégager une zone de passage.Étape 2 : créer une méthodologie de tri

Prévoir trois catégories : à conserver, à recycler, à jeter. Documenter chaque étape si des héritiers sont impliqués.Étape 3 : gérer l’évacuation

Utiliser des sacs solides, prévoir des rotations pour ne pas saturer l’ascenseur ou l’escalier, respecter les règles de copropriété.Étape 4 : procéder au nettoyage

Dépoussiérage, désinfection, traitement des sols et des surfaces. Dans les studios haussmanniens, attention particulière aux moulures et aux cheminées où la poussière peut s’incruster.Étape 5 : réfléchir à l’après

Un logement nettoyé doit redevenir un espace de vie. Cela peut nécessiter une peinture neuve, un remplacement de mobilier ou une organisation plus fonctionnelle.

Mot de la fin

Les cas rencontrés dans les studios haussmanniens parisiens montrent que derrière chaque débarras lié au syndrome de Diogène se cache une histoire humaine singulière. L’enjeu dépasse largement la propreté : il s’agit de restaurer une dignité, de préserver des fragments de mémoire et de rendre à un lieu son habitabilité.

Ces expériences démontrent qu’avec une organisation adaptée, un respect des personnes et une méthodologie rigoureuse, il est possible de transformer une situation extrême en une nouvelle étape de vie. Les bonnes pratiques tirées de ces cas peuvent servir de guide pour ceux qui, demain, auront à faire face à un logement marqué par le syndrome de Diogène.

- Vues : 39