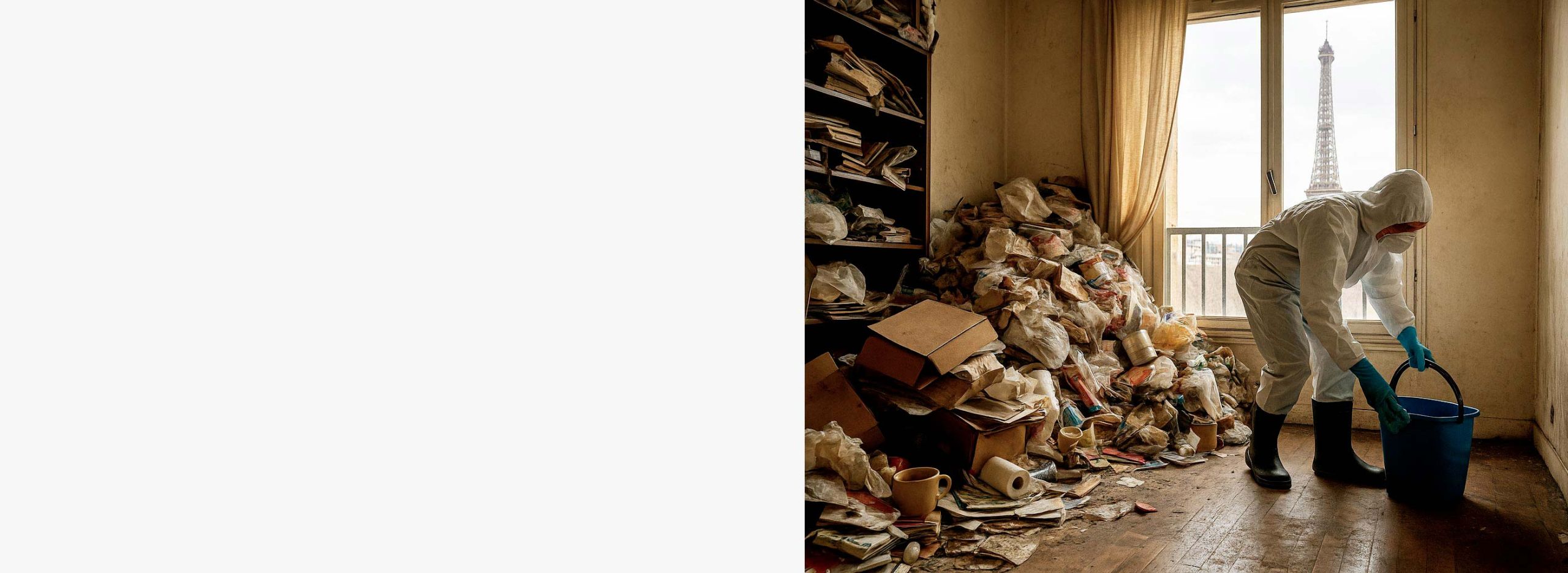

Suivi à 15 jours et 3 mois après une intervention liée au syndrome de Diogène à Paris

La remise en état d’un logement marqué par l’accumulation extrême et l’insalubrité n’est pas la fin de l’histoire. C’est le début d’un chemin plus calme, plus sûr, mais qui demande une attention organisée. Le suivi à 15 jours et à 3 mois après une intervention dite Diogène a un rôle décisif pour consolider les progrès, protéger la santé, restaurer la dignité et prévenir les rechutes. Cette page propose une méthode claire, bienveillante et concrète, pensée pour les personnes concernées, leurs proches, les travailleuses et travailleurs sociaux, ainsi que les professionnelles et professionnels de santé. L’objectif n’est pas de vendre une prestation, mais d’offrir un cadre utile, facile à appliquer et respectueux du rythme de chacun.

Pourquoi un suivi structuré change tout

Un nettoyage lourd redonne un cadre de vie vivable et sécurisant. Pourtant, les habitudes, les vulnérabilités psychiques ou somatiques, la fatigue, l’isolement et la complexité administrative peuvent rapidement remettre la situation sous tension. Sans suivi, les risques augmentent : retour progressif de l’encombrement, hygiène dégradée, apparition de nuisibles, conflits de voisinage, difficultés avec le bailleur, épuisement des proches. Un suivi simple, planifié et mesurable agit comme un garde-fou : il transforme un résultat ponctuel en amélioration durable.

Comprendre l’après-intervention

Après une remise en état, la personne traverse souvent plusieurs phases.

Phase de récupération les premiers jours : fatigue, désorientation, sensation de vide, émotions ambivalentes.

Phase d’ajustement la première quinzaine : découverte des nouvelles routines, réorganisation des repères, premiers petits achats et déplacements.

Phase de stabilisation de 1 à 3 mois : ancrage des habitudes utiles, sécurisation du logement, reprise des liens sociaux, soins de santé plus réguliers.

Connaître ces étapes aide à adapter l’intensité et la nature du suivi.

Les objectifs du suivi à 15 jours

La quinzaine qui suit est cruciale. On vise quatre axes.

Sécurité et salubrité : vérifier que le logement reste sûr, aéré, sans risques immédiats.

Continuité du quotidien : s’assurer que tri des déchets, linge, vaisselle, courses et préparation des repas sont réalisables avec un effort raisonnable.

Santé et accompagnement : confirmer les rendez-vous médicaux programmés, repérer tôt la fatigue ou l’anxiété.

Inclusion et droits sociaux : vérifier les aides activées ou en cours, prévenir la rupture de droits, relancer si besoin.

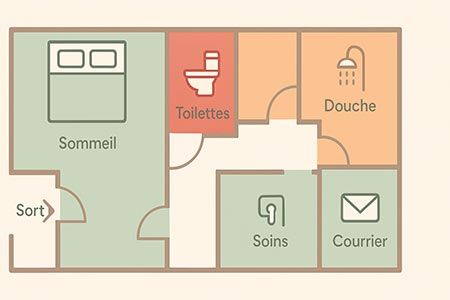

Plan d’action à J plus 15

Voici une trame opérationnelle, à ajuster selon la situation et le consentement de la personne.

Vérifier la sécurité du logement

Détecteurs de fumée et de monoxyde fonctionnels.

Chemins de circulation dégagés pour éviter les chutes, notamment entre lit, cuisine et sanitaires.

Accès aisé aux fenêtres et à la ventilation pour aérer chaque jour.

État des prises électriques, absence de multiprises surchargées.

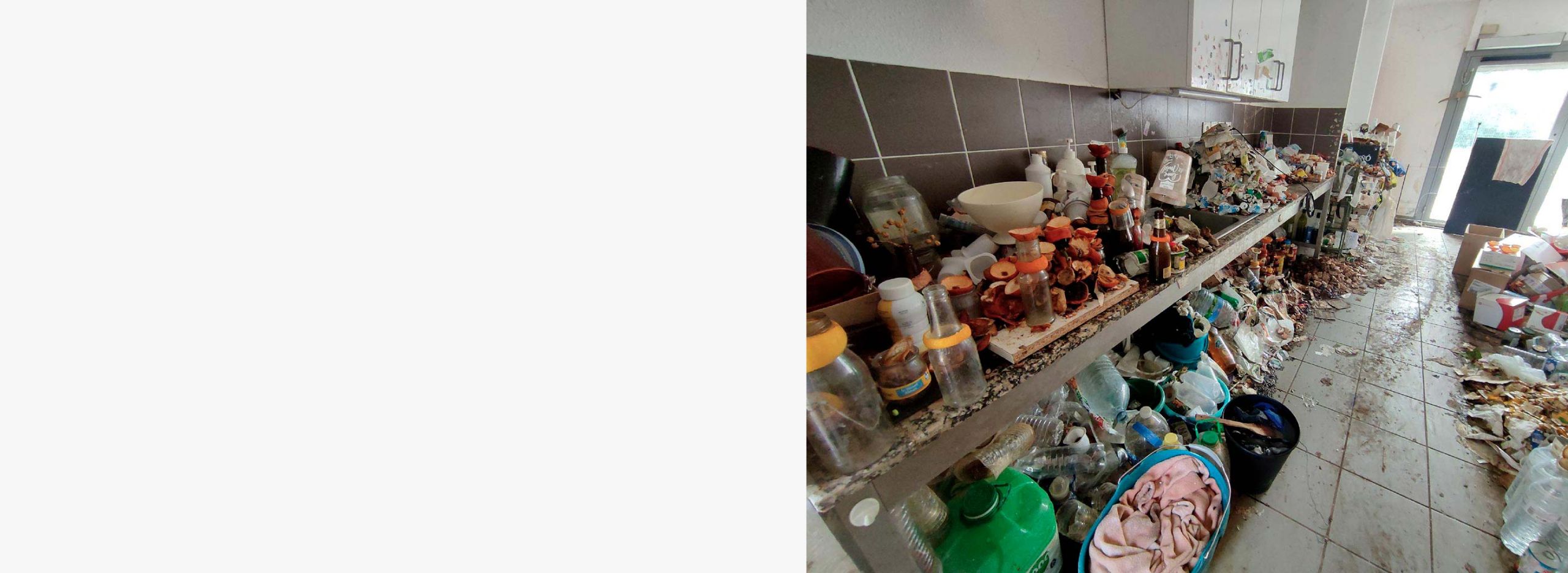

Maintenir la salubrité

Surfaces de travail de la cuisine et évier accessibles et propres.

Salle d’eau fonctionnelle, linge de toilette sec et rangé.

Présence de produits de base : liquide vaisselle, sacs poubelle, lessive, savon.

Contrôle visuel des signes de nuisibles : fientes, œufs, piqûres nocturnes. Au moindre doute, contacter une structure compétente.

Routines clés du quotidien

Sortie des déchets selon le rythme local, avec sacs fermés.

Cycle lessive et séchage planifiés une ou deux fois par semaine.

Vaisselle après les repas pour éviter l’accumulation.

Aération 10 à 15 minutes matin et soir.

Approvisionnement et repas

Listes de courses courtes, répétables.

Solutions simples : produits frais faciles à conserver, surgelés, conserves équilibrées, eau potable.

Si besoin, contact avec une association de proximité ou un service de portage de repas.

Santé somatique et mentale

Rendez-vous programmés et notés sur un calendrier visible.

Renouvellement des traitements.

Contact possible avec le médecin traitant, une infirmière ou un centre médico-psychologique si la personne en exprime le souhait.

Droits et aides

Relire les dossiers en cours : allocation, assurance maladie, aides au logement, aide ménagère éventuelle.

Demander un appui si une démarche paraît trop complexe.

Relations de voisinage et cadre résidentiel

Informer calmement que le logement a été remis en état et que des routines sont en place.

Mettre en place un canal de contact non intrusif avec le bailleur ou le syndic en cas de problème technique.

Animaux de compagnie

Vérifier nourriture, eau, litière et calendrier vétérinaire si nécessaire.

Indicateurs de progrès à J plus 15

Des repères simples aident à objectiver la situation.

Hygiène du logement : surfaces visibles, absence d’odeurs fortes persistantes, linge propre.

Hygiène personnelle : douche régulière, vêtements propres.

Organisation : table dégagée, lit utilisable, sacs poubelle sortis selon le planning.

Santé : médicaments pris, rendez-vous honorés, sommeil et appétit raisonnables.

Stress : anxiété contenue, capacité à demander de l’aide.

Sociabilité : au moins un contact social positif dans la quinzaine.

Ces indicateurs peuvent être notés avec une échelle simple de 0 à 2 : non fait, partiellement fait, fait. L’idée n’est pas de juger, mais d’orienter le soutien.

Signaux d’alerte à surveiller très tôt

Accumulation rapide de sacs, papiers ou objets au sol.

Interdiction d’accès à certaines pièces par honte ou peur.

Odeurs persistantes, traces de nuisibles, humidité non résolue.

Renoncement aux soins essentiels, idées noires, isolement total.

Conflits de voisinage qui s’aggravent.

Au moindre doute, on privilégie une approche calme, sans dramatiser, en proposant de revoir les routines et, si la personne accepte, de mobiliser un professionnel.

Coordination des acteurs à J plus 15

Une coordination minimaliste mais claire évite la déperdition d’énergie.

Personne concernée : décisionnaire principale, rythme respecté, consentement au cœur de chaque étape.

Proches et aidants : soutien pratique, relais bienveillant.

Professionnelles et professionnels de santé : médecin traitant, soignants à domicile, psychologue ou psychiatre selon les besoins exprimés.

Travailleurs sociaux : accompagnement administratif, accès aux droits, prévention des ruptures.

Bailleur ou syndic : information factuelle en cas de problème technique, sans stigmatisation.

Respecter strictement la confidentialité. Le partage d’informations se fait au strict nécessaire, avec l’accord éclairé de la personne.

Prévenir les rechutes par de petits gestes qui comptent

La prévention ne repose pas sur la volonté pure, mais sur un environnement qui rend les bons gestes plus faciles que les anciens réflexes.

Simplifier les points de décision : boîtes transparentes étiquetées pour le tri immédiat.

Rendre visibles les sorties de déchets : calendrier proche de la porte d’entrée, sacs et conteneur à portée de main.

Standardiser les routines : lessive le même jour et à la même heure, vaisselle après chaque repas.

Définir un seuil de tolérance : si une surface est recouverte aux deux tiers, pause et tri de dix minutes.

Instaurer des rappels doux : alarme discrète sur téléphone, post-it bienveillant sur le réfrigérateur.

Privilégier le progrès à la perfection : mieux vaut dix minutes quotidiennes qu’une grande session trop rare.

Un accompagnement non stigmatisant

Le langage a un effet. On privilégie des formulations qui respectent le vécu.

Parler de sécurité, de confort, de santé, plutôt que de faute ou de saleté.

Avancer au rythme de la personne, éviter la pression.

Reconnaître les efforts, même modestes.

Laisser la possibilité de refuser. Le respect du refus est un gage de confiance.

Adapter le suivi selon les profils

Le syndrome de Diogène et les situations de grande accumulation recouvrent des réalités variées. Adapter le suivi rend l’aide plus pertinente.

Personnes âgées : attention accrue au risque de chute, au déclin fonctionnel, à la dénutrition, aux troubles cognitifs. Routines visualisées avec gros caractères, éclairage renforcé, barres d’appui si besoin.

Troubles anxieux ou dépressifs : fractionner les tâches, commencer par des micro-objectifs très atteignables, valoriser les réussites.

Troubles du spectre de l’autisme ou déficit d’attention : supports visuels, séquence d’actions simple, environnement sensoriel apaisé.

Personnes avec handicap somatique : ergonomie des rangements, ustensiles légers, sièges de douche, accessoires de préhension.

Isolement social : maintenir au moins un point de contact choisi par la personne chaque semaine, même bref.

Passage au cap des 3 mois

Trois mois constituent un horizon réaliste pour mesurer si les routines tiennent sans soutien intensif. On parle de consolidation et d’autonomisation, pas de perfection.

Bilan à 3 mois

Le logement reste-t-il fonctionnel, circulable et ventilé

Les surfaces de cuisine et de salle d’eau restent-elles utilisables au quotidien

Les déchets sortent-ils au bon rythme

Les nuisibles sont-ils absents ou maîtrisés

La personne suit-elle ses rendez-vous de santé

Les conflits de voisinage ont-ils diminué

La fatigue ressentie est-elle tenable

Ce bilan se fait idéalement avec la personne, autour d’un thé ou d’un café, en prenant le temps. On cherche des solutions, pas des coupables.

Plan d’entretien raisonnable

Tri rapide hebdomadaire des zones les plus à risque : entrée, table, cuisine.

Lessive programmée à jour fixe, pliage à la suite.

Vaisselle après chaque repas ou au moins une fois par jour.

Aération quotidienne, contrôle visuel des recoins.

Inspections anti nuisibles mensuelles : sommiers, plinthes, dessous de meubles.

Rangement par familles d’objets, pas par pièces, pour simplifier la décision.

Soutiens durables

Selon le souhait de la personne et les évaluations, des aides peuvent être proposées : passage ménager régulier, soins infirmiers, accompagnement social, ateliers mémoire, clubs de quartier. L’idée est d’ajouter juste ce qu’il faut pour stabiliser.

Outils concrets à mettre en place

Calendrier maison : routines hebdomadaires, jours de sortie des déchets, rendez-vous.

Liste de contrôle à cocher : sorties, lessive, vaisselle, aération, tri rapide.

Journal de bord : noter les réussites, les difficultés, les ajustements.

Kit entretien minimal : sacs poubelle solides, gants, liquide vaisselle, éponge, torchons, lingettes ou microfibres, lessive, seau.

Boîtes de tri et étiquettes : à garder, à donner, à jeter, à recycler.

Numéros utiles : proches, accompagnant social, médecin traitant, gardien ou syndic.

Questions que l’on se pose souvent après une remise en état

Comment savoir si la situation se redégrade

Regarder trois points chaque semaine : table dégagée, cuisine fonctionnelle, sortie des déchets. Si deux de ces trois repères se dégradent pendant deux semaines de suite, il est temps de reposer le cadre et de demander un appui.

Que faire si des nuisibles réapparaissent

Agir tôt et calmement. Réduire les sources de nourriture, aspirer et laver les zones concernées, isoler linge et literie à chaud si nécessaire, puis solliciter une évaluation professionnelle si la personne le souhaite. Prévenir vaut un traitement lourd.

Que faire si une pièce redevient inaccessible

Revenir à une zone de trente minutes maximum par jour. Trois boîtes de tri, une minuterie, et on s’arrête dès que le temps est écoulé, même si tout n’est pas fini. La régularité prime sur l’intensité.

Comment garder de bonnes relations avec le voisinage

Être factuel, sans s’excuser en permanence ni se justifier. Indiquer que des routines existent, donner un contact respectueux en cas de problème technique, et ne pas répondre sous le coup de l’émotion.

Éthique, consentement et cadre légal

Le respect du domicile et de la vie privée est central. Toute action de suivi se construit avec l’accord de la personne, en expliquant ce qui est proposé et pourquoi. Les informations partagées avec des partenaires le sont au strict nécessaire. La prévention des risques vise la sécurité et la santé, en évitant toute stigmatisation. Le droit à un logement sain et décent guide l’action, tout comme la protection des personnes vulnérables lorsque la situation l’exige. En cas de risque grave et imminent pour la personne ou pour autrui, il convient d’alerter les services compétents, en documentant les faits de manière précise et neutre.

Modèle de checklist à personnaliser

Checklist J plus 15

Aération quotidienne notée

Chemins de circulation dégagés

Vaisselle faite chaque jour

Déchets sortis selon le planning

Lessive effectuée au moins une fois

Linge et literie secs et propres

Produits de base disponibles

Rendez-vous de santé tenus

Aide administrative en cours si nécessaire

Aucun signe de nuisibles

Un contact social positif réalisé

Checklist 3 mois

Surfaces de cuisine et salle d’eau utilisables sans effort

Déchets et recyclage maîtrisés

Absence de nuisibles confirmée

Routines maintenues au moins 80 pour cent du temps

Soutiens adaptés en place si souhaités

Conflits de voisinage apaisés

Bien-être déclaré satisfaisant par la personne

Construire une trajectoire durable, pas une course

Le suivi à 15 jours et à 3 mois ne doit pas ressembler à une surveillance. C’est un filet de sécurité choisi, compréhensible et respectueux, qui redonne des prises dans le quotidien. Il s’agit d’habiter pleinement son logement, de respirer mieux, de retrouver un rythme possible. Des progrès modestes mais réguliers gagnent toujours à la fin.

Références et ressources pour aller plus loin

Les références ci-dessous sont fournies pour la culture générale et l’approfondissement. Elles ne constituent pas des injonctions et doivent être mobilisées avec discernement.

INSEE, Recensement de la population, caractéristiques des ménages et conditions de logement, éditions récentes.

Clark AN, Mankikar GD, Gray I, Diogenes syndrome. The Lancet, 1975.

Snowdon J, Severe domestic squalor. International Psychogeriatrics, 2010.

Cooney C, Hamid W, Review of Diogenes syndrome. Irish Journal of Psychological Medicine, années 2010.

Reifler BV, Self neglect in older adults. Clinical Geriatrics, années 1990-2000.

Halliday G et collaborateurs, Domestic squalor and social breakdown in older age. Revue gériatrique internationale, années 2000.

- Créé le .

- Vues : 125