Outils pratiques pour faire face à l’accumulation et à l’insalubrité à Paris

Prendre en charge une situation d’accumulation importante ou d’insalubrité n’est pas qu’une affaire de propreté. C’est d’abord une question de santé, de sécurité et de dignité. Cette page outille et accompagne toute personne concernée, qu’elle soit habitante, proche, voisine, propriétaire, bailleur, gardienne ou professionnelle de terrain. L’objectif est concret et humain : comprendre ce qui se joue, évaluer rapidement les risques, agir sans danger, mobiliser les bons interlocuteurs publics à Paris, et mettre en place une amélioration soutenable dans le temps, sans jugement et sans pression inutile.

Comprendre les notions clés et poser un vocabulaire commun

Le terme syndrome de Diogène est fréquemment utilisé dans le langage courant. En pratique clinique, on parle plutôt de trouble d’accumulation compulsive, reconnu par la classification DSM-5 au sein des troubles apparentés au trouble obsessionnel compulsif. Les critères incluent notamment une difficulté persistante à se séparer d’objets indépendamment de leur valeur, une accumulation qui encombre les espaces de vie et altère leur usage, et une détresse ou une altération du fonctionnement social ou sanitaire. Ces éléments aident à distinguer une collection organisée d’une accumulation qui menace l’habitabilité et la sécurité du logement.

La fréquence du trouble est souvent sous-estimée. Des synthèses de la littérature internationale estiment une prévalence comprise autour de 1,5 à 2,5 pour cent de la population adulte, selon les méthodes retenues. Cela ne veut pas dire que toutes ces situations sont sévères ni qu’elles relèvent d’une même réponse. Cela signifie en revanche qu’un immeuble, un quartier ou une copropriété peuvent statistiquement compter plusieurs personnes concernées, avec des intensités et des besoins différents.

Le vieillissement et l’isolement peuvent aggraver l’impact de l’accumulation. En France, une part notable des personnes âgées vit seule dans un logement ordinaire. Cette réalité statistique éclaire la récurrence des signalements tardifs, parfois déclenchés par un incident domestique ou une hospitalisation. La compréhension des facteurs d’isolement et des trajectoires de vie permet d’ajuster l’accompagnement, sans réduire la situation à une question de rangement.

Repérer tôt les signaux d’alerte sans stigmatiser

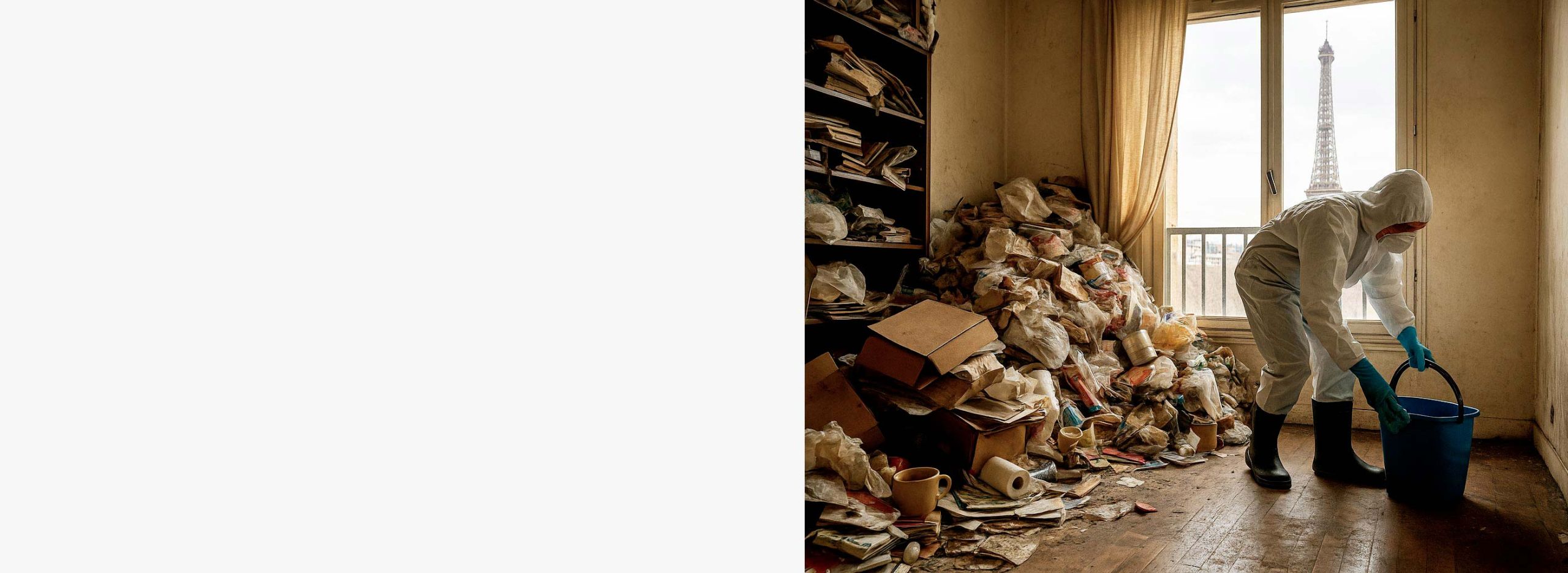

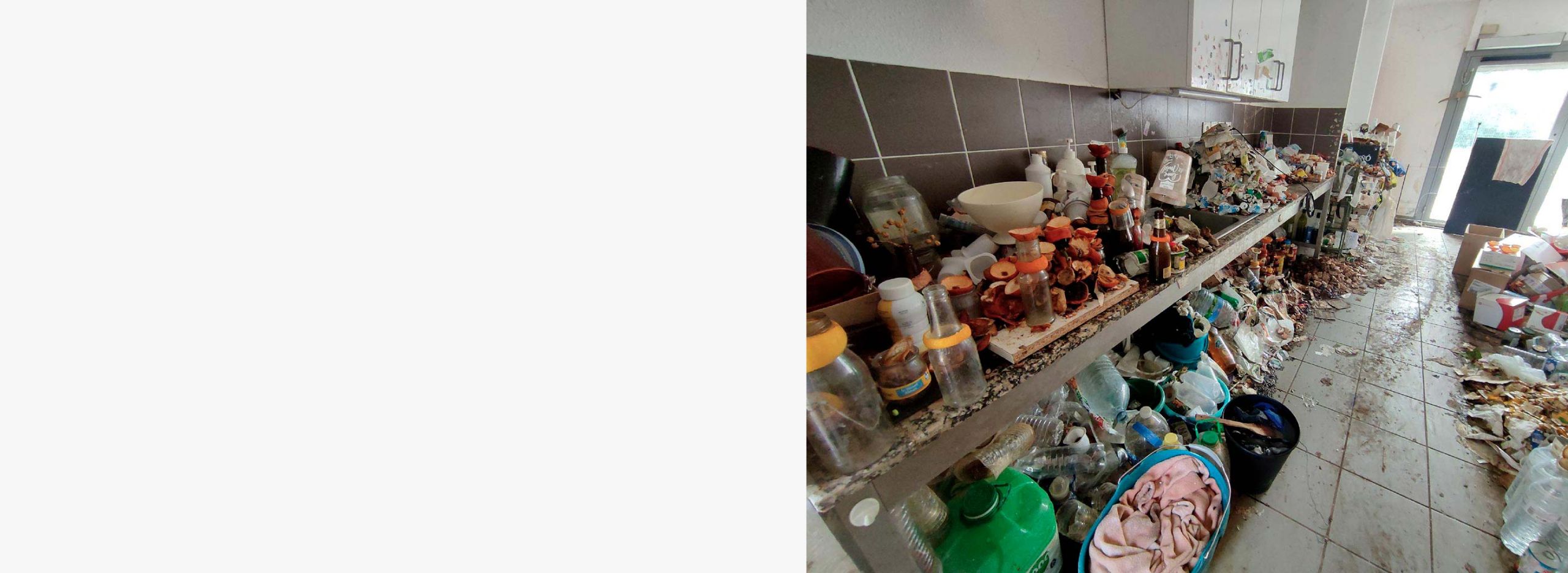

Avant d’ouvrir une porte, on peut repérer des indices répétitifs : odeur persistante d’humidité ou de déchets, parasites visibles dans les parties communes, boîtes aux lettres saturées, fenêtres en permanence occultées. Une fois dans le logement, les signaux redevables d’une évaluation rapide concernent d’abord la sécurité : présence de voies de circulation dégagées pour sortir, accès aux fenêtres, aux prises, aux vannes de gaz et d’eau, stabilité des piles d’objets, absence d’appareils électriques enfouis, qualité de la ventilation, accès libre aux équipements sanitaires.

Deux outils d’auto-évaluation font référence et peuvent être utilisés à la maison, avec prudence et confidentialité. Le Clutter Image Rating est une série d’images standardisées montrant des pièces à différents niveaux d’encombrement, utile pour mesurer l’ampleur de l’occupation des surfaces et aligner les perceptions entre proches et intervenants. La Hoarding Rating Scale, en cinq questions, explore l’encombrement, la difficulté à jeter, l’acquisition excessive, la détresse et l’impact fonctionnel. Ces outils ne posent pas un diagnostic médical à eux seuls, mais ils structurent le dialogue et aident à décider des priorités de sécurité.

Mini auto bilan en dix minutes

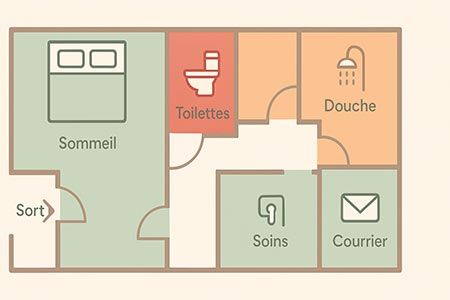

Sans rien déplacer et en évitant toute confrontation, notez sobrement : peut-on ouvrir toutes les portes et fenêtres sans déplacer des objets ; la table, le lit, l’évier, la douche et les plaques de cuisson sont-ils utilisables ; les détecteurs de fumée fonctionnent-ils ; des signes d’humidité, de moisissures, de nuisibles ou d’odeurs de gaz sont-ils présents ; des rallonges multiples sont-elles enfouies sous des textiles ; des animaux vivent-ils sans litière propre ni zone d’alimentation saine ; des déchets fermentescibles sont-ils entassés. Si plusieurs items sont cochés, on privilégie la mise en sécurité avant toute autre action.

Agir en sécurité : ce qui passe avant tout

La règle d’or tient en une phrase : d’abord prévenir les accidents, ensuite stabiliser la situation, enfin planifier progressivement le reste. En cas de danger immédiat pour des personnes vulnérables, la première orientation reste l’appel au 115 urgence sociale, qui fonctionne en continu et peut engager des relais de veille ou d’hébergement. En cas de détresse psychique aiguë, le 3114 prévention du suicide répond jour et nuit, gratuitement, pour écouter, évaluer et orienter. Ces numéros ne se substituent ni aux pompiers ni au Samu, mais complètent la palette d’alarmes utiles lorsque les difficultés d’habitat s’imbriquent avec la santé et l’isolement.

Lorsqu’on soupçonne une insalubrité menaçant la santé ou la sécurité, le droit encadre les réponses de l’autorité sanitaire et de la commune. Le Code de la santé publique qualifie d’insalubre tout local qui, par lui-même ou par les conditions d’occupation, crée un risque pour les personnes. Ces bases légales permettent des mises en demeure et, dans les cas extrêmes, des mesures de police administrative. Connaître ce cadre évite autant l’inaction que les interventions brutales et contre-productives.

À qui s’adresser à Paris : services utiles et démarches pas à pas

Pour une information générale et un premier aiguillage

Le centre de contacts de la Ville de Paris, accessible via le numéro 3975, renseigne sur les démarches et oriente vers les bons services, notamment pour les situations d’habitat dégradé, de nuisances et de fragilités sociales. C’est une porte d’entrée simple pour comprendre quelle équipe municipale peut intervenir dans votre arrondissement et sous quel délai.

Pour un signalement technique lié au bâti ou à l’habitabilité

Le Service technique de l’habitat instruit les signalements portant sur des risques comme l’humidité excessive, les infiltrations, les installations dégradées, les risques électriques ou gaz, l’accumulation de déchets, les fissures préoccupantes, ou l’exiguïté indécente. Déposer un dossier circonstancié accélère l’analyse, y compris lorsqu’il s’agit d’un logement occupé par un proche accumulant des objets.

Pour un problème de décence du logement

En complément, le portail national Service Public détaille la notion de décence et la marche à suivre en cas de non-respect des critères essentiels qui protègent la santé et la sécurité. Une plateforme de signalement, appelée Signal Logement, accompagne la constitution et le suivi du dossier afin de saisir les services compétents de l’État ou de la commune.

Pour l’enlèvement des encombrants

La Ville de Paris propose un service de collecte sur rendez-vous des encombrants, avec des conditions précises de dépôt en pieds d’immeuble et un volume maximum par passage. Bien utilisé, ce dispositif complète utilement une démarche progressive de désencombrement, en évitant l’abandon sauvage et les conflits de voisinage.

Pour des situations sanitaires plus larges

En Île-de-France, l’Agence régionale de santé publie des repères sur l’habitat indigne, les risques associés et les circuits d’action, utiles pour les particuliers et les professionnels. Ces ressources clarifient les rôles de chacun, de la commune à l’État, et la place des constats sanitaires comme l’exposition au plomb.

Outils pratiques pour s’organiser sans se blesser

Le principe des trois priorités

Un plan réaliste commence par mettre hors de danger les points critiques : dégager un chemin de sortie d’environ quatre-vingts centimètres de large menant à la porte d’entrée, sécuriser la zone cuisson et l’accès au compteur électrique, dégager l’évacuation de la douche et l’évier. Ensuite seulement, on traite les déchets fermentescibles, puis les volumes non périssables.

La méthode vingt minutes

Fixez une plage courte, quotidienne, et une seule micro mission. Exemples : vider et laver l’évier, remplir un sac de déchets, libérer le quart d’une table, rassembler tous les papiers administratifs dans un même carton. À chaque session, on règle aussi un irritant de sécurité : changer les piles du détecteur de fumée, dégager une prise, replacer un câble.

Le tri par cinq catégories, lisible et répétable

Étiquetez cinq contenants grands et stables : à garder et à ranger ; à donner ; à jeter ; à vendre plus tard ; incertain. À chaque objet touché, on choisit la catégorie en moins de dix secondes. L’objectif n’est pas la perfection mais la fluidité, pour éviter l’épuisement décisionnel souvent décrit dans le trouble d’accumulation.

Une règle d’or par zone

Cuisine : aucune matière combustible à moins de soixante centimètres des plaques. Salle de bain : le sol doit rester entièrement visible. Chambre : au moins la moitié du matelas dégagé pour un sommeil réparateur. Entrée : un pas de côté libre de tout obstacle pour ouvrir et fermer la porte sans déplacer des objets.

Communiquer sans rompre le lien

L’expérience montre que les grands débarras forcés aggravent la détresse, provoquent des ruptures relationnelles durables et favorisent les rechutes rapides. Les approches psychologiques contemporaines décrivent des mécanismes d’attachement émotionnel aux objets, de croyances sur l’utilité potentielle, et des difficultés de traitement de l’information et de décision. Autrement dit, la précipitation ou l’injonction peuvent bloquer. On progresse davantage en fixant des objectifs concrets et discutés, en respectant le rythme de la personne et en réservant les décisions les plus difficiles pour plus tard, une fois la sécurité assurée.

Quatre phrases qui aident

Je voudrais que tu sois en sécurité et que tu puisses sortir facilement en cas de besoin.

Choisissons ensemble une petite zone et on s’arrête dès que tu le souhaites.

Si un objet te semble trop difficile à décider aujourd’hui, on le met dans la boîte incertain.

On note nos progrès, même minimes, pour voir ce qui marche.

Gérer les déchets et nuisibles sans risquer sa santé

La gestion des déchets doit éviter deux pièges : déplacer des sacs sans plan de sortie, et enfouir des matières organiques qui favorisent nuisibles et moisissures. Commencez par isoler les déchets alimentaires, changez les sacs à intervalle régulier, vérifiez la ventilation, traitez les éventuels points d’eau qui fuient. En présence de nuisibles, notez précisément les zones de passage, fermez les denrées hermétiquement, et informez le syndic ou le bailleur pour une intervention coordonnée au niveau de l’immeuble. Si la situation est déjà aux limites de l’insalubrité, un signalement technique n’est pas une sanction mais un levier pour obtenir des travaux et des mesures appropriées.

Stabiliser, puis améliorer : une feuille de route sur douze semaines

Semaines 1 à 2 – Mise en sécurité minimale

Tracer des couloirs de circulation, dégager table et plaques de cuisson, vérifier les détecteurs de fumée, sécuriser les branchements, lancer les demandes d’enlèvement d’encombrants et préparer un éventuel signalement technique avec photos datées et description factuelle.

Semaines 3 à 6 – Assainir et reprendre la main

Cycle régulier de tri en cinq catégories, entretien des surfaces critiques, ventilation quotidienne, contrôle des points d’humidité, suivi des sacs sortis et des rendez-vous pour les encombrants.

Semaines 7 à 12 – Consolidation

Créer des routines courtes chaque jour, limiter les entrées d’objets, établir des règles simples comme un objet qui entre est un objet qui sort, et prévoir une revue mensuelle avec une personne de confiance pour évaluer les zones à risque et les petites réparations à programmer.

Modèles et trames prêts à l’emploi

Trame de message au bailleur ou au syndic

Objet : signalement de désordres affectant l’habitabilité du logement et parties communes

Je vous informe de désordres affectant la salubrité et la sécurité, notamment humidité marquée dans la cuisine et installation électrique dégradée dans l’entrée. Des déchets et objets encombrants entravent l’accès aux compteurs. Je sollicite un passage pour constat et échanges sur les mesures à prendre dans des délais compatibles avec la sécurité des occupants. Je reste disponible pour fixer un rendez-vous et faciliter l’accès.

Fiche de suivi hebdomadaire

Zones traitées ; sacs sortis et volume estimé ; rendez-vous encombrants posés ; incidents évités ; objets incertains re décidés ; difficultés rencontrées ; demandes en cours auprès du propriétaire, du syndic, de la mairie ou de l’ARS.

Note d’information à un voisin inquiet

Notre immeuble traverse une situation d’encombrement qui fait l’objet d’un plan d’action priorisant la sécurité et le traitement des déchets. Les services compétents sont sollicités lorsque nécessaire. Merci de signaler toute fuite, odeur de gaz, boîtier électrique chaud ou fumée inhabituelle pour une intervention rapide et coordonnée.

S’orienter dans les cas complexes sans se perdre

Certaines configurations exigent une coordination plus structurée : troubles cognitifs, refus systématique d’ouvrir, risques vitaux imminents, animaux en nombre, copropriété fragile, bailleur indélicat, ou encore contentieux juridiques en cours. Des guides opérationnels élaborés par des réseaux de coordination territoriale détaillent les rôles des acteurs : bailleurs, services sociaux, centres d’hébergement, associations, services municipaux, professionnels de santé et d’hygiène, et secours. S’appuyer sur ces référentiels permet d’éviter les doublons, de clarifier qui fait quoi et de protéger la personne tout en respectant ses droits.

Lorsque l’intervention publique devient nécessaire, le cadre légal sur l’insalubrité autorise la collectivité à prescrire des mesures, y compris en lien avec l’autorité sanitaire, tout en laissant une place à l’accompagnement social pour éviter des ruptures de parcours. La clé reste une communication documentée et respectueuse, et la recherche du moindre risque dans l’immédiat.

Foire aux questions pratiques

Pourquoi éviter les grands débarras d’un coup

Parce qu’ils entraînent souvent une détresse majeure, un sentiment d’intrusion et des rechutes rapides. Les modèles explicatifs de l’accumulation montrent l’importance des liens émotionnels et des difficultés décisionnelles. Une progression par petits pas, négociée, est plus soutenable et plus sûre.

Le trouble touche-t-il surtout les personnes âgées

Il peut concerner tous les âges, mais ses conséquences sont plus lourdes lorsque la personne vit seule, présente des fragilités de santé, ou occupe un logement exigu mal ventilé. Les données démographiques nationales mettent en évidence la fréquence de la résidence en solo aux grands âges, ce qui augmente mécaniquement le risque d’isolement face aux difficultés d’habitat.

Que faire si la personne refuse toute aide

On sécurise d’abord ce qui met directement en danger la vie : dégager une sortie, limiter les risques électriques et gaz, évacuer les déchets organiques. On propose ensuite un rendez-vous court et précis, on accepte des pauses, on documente l’évolution. En cas de risque grave et persistant, on sollicite les services municipaux compétents, et l’on recourt si besoin aux numéros d’urgence sociale ou de prévention de la détresse.

Comment mesurer si la situation s’améliore

On reprend les outils de référence : photographier la même zone toutes les semaines, comparer le niveau d’encombrement à l’aide du Clutter Image Rating, repasser la Hoarding Rating Scale chaque mois, compter les sacs sortis et le nombre d’objets mis en boîte incertain qui ont finalement trouvé une destination claire.

Paris en pratique : points de repère utiles

À l’échelle de la capitale, plusieurs portes d’entrée coexistent. Le 3975 de la Ville répond aux demandes courantes et sert de relais vers les services techniques ou sociaux de proximité. Pour les désordres d’habitat, le Service technique de l’habitat instruit les signalements structurés. Pour la non-décence et l’habitat indigne, la plateforme nationale et les services publics guident les démarches. Enfin, la collecte municipale d’encombrants, sur rendez-vous, aide à sortir progressivement des volumes sans créer d’incivilités. Connaître ces chemins évite de porter seul une situation souvent lourde et émotionnellement chargée.

Grille mémo imprimable pour une visite de trente minutes

Sécurité des issues : porte d’entrée, fenêtres, voies de circulation tracées au sol

Sources de chaleur : plaques, four, radiateur dégagés

Électricité : rallonges, multiprises, câbles pincés, accès au tableau

Eau et humidité : fuites visibles, moisissures, ventilation opérationnelle

Surfaces vitales : lit, table, évier, douche, toilettes utilisables

Déchets et denrées : sacs distincts, fermeture hermétique, fréquence de sortie

Nuisibles : traces, pièges, état des denrées et des poubelles

Animaux : eau, nourriture, litière, espace propre

Photos datées de deux zones pour suivi

Décision de la prochaine micro mission et rendez-vous fixé

Éthique d’intervention : protéger sans écraser

Protéger suppose parfois d’alerter, mais toujours sans écraser la personne. On privilégie l’information loyale, des objectifs limités et révisables, la co-construction d’un plan, la documentation des avancées plutôt que la recherche d’un résultat spectaculaire. Respecter la temporalité de la personne ne signifie pas laisser courir un risque vital. Cela signifie négocier des étapes concrètes et acceptables, et s’appuyer sur les services publics quand la sécurité ou la salubrité l’exigent. Les connaissances scientifiques actuelles soutiennent cette approche graduée qui articule facteurs psychologiques, sociaux et matériels.

Sources

Insee, Personnes vivant seules dans leur logement selon l’âge et le sexe, recensement de la population.

Insee, Ménages et familles, personnes résidant seules, publication nationale.

MSD Manual, Hoarding disorder, critères diagnostiques et repères cliniques.

DSM-5, critères du trouble d’accumulation compulsive.

Clutter Image Rating, échelle visuelle d’encombrement.

Hoarding Rating Scale, outil d’évaluation en cinq items.

Revue scientifique de synthèse, prévalence du trouble d’accumulation compulsive.

Étude populationnelle internationale estimant une prévalence d’environ un à deux pour cent.

Frost et Hartl, modèle cognitivo comportemental de l’accumulation et mises à jour.

Code de la santé publique, articles relatifs à l’insalubrité.

Synthèse des textes applicables à l’insalubrité et à l’habitat.

Urgence sociale 115, service national.

Numéro national de prévention du suicide 3114, écoute et orientation.

Ville de Paris, centre de contacts 3975, informations et orientation.

Ville de Paris, lutte contre l’insalubrité et signalement au Service technique de l’habitat.

Service Public, logement non décent et démarches associées.

Signal Logement, plateforme nationale de signalement et de suivi.

Ville de Paris, collecte des encombrants et modalités.

Agence régionale de santé Île de France, habitat indigne : repères et ressources.

Guide opérationnel territorial d’accompagnement des personnes présentant un syndrome de Diogène.

- Créé le .

- Vues : 142